Методический материал по ИЗО на тему «Портреты Пушкина»

Портреты Пушкина

Учитель изобразительного искусства

Захарова Елена Юрьевна

Оглавление

Теоретическая часть………………………………..……………..

Глава 1. Первые портреты Пушкина………………………………..

Глава 2. Портреты 1826-1828……………………………………….

2.1. И.Е.Вивьен. «Портрет Пушкина». 1826 г. ……….…

2.2. В.А.Тропинин. «Портрет Пушкина». 1827 г. ………

2.3. О.А.Кипренский. «Портрет Пушкина». 1827 г. ………

2.4. Н.И. Уткин. «Портрет Пушкина». …………………….

2.5. Г.А. Гиппиус «Портрет Пушкина»……………………

Глава 3. Последние прижизненные портреты ……………………….

3.1 П.Ф.Соколов. «Портрет Пушкина». 1836 г……………

3.2 Томас Райт. «Портрет Пушкина».

3.3 И.Л. Линев. «Портрет Пушкина». 1836-37 г……………

Глава 4. Автопортрет …………………………………………………

Глава 5. Портрет в скульптуре……………………………………….

5.1. Посмертная маска……………………………………….

5.2. А. И. Теребенев «Статуэтка Пушкина». 1837г………..

5.3. С. И. Гальберг «Бюст А.С.Пушкина» 1837 г………..

5.4. А. М. Опекушин «Памятник А.С.Пушкину» ………..

5.5. Р. Р. Бах. «Памятник А.С.Пушкину» 1899 г…………

5.6. М. К. Аникушин «Памятник А.С. Пушкину» 1957 г…

Глава 6. Памятники Пушкину в Волгограде и Волгоградской области…………………………………………………………………

Практическая часть………………………………………………

Заключение…………………………………………………………….

Приложения…………………………………………………………… Список литературы……………………………………………………

3

6

6

8

9

10

13

16

17

18

18

19

20

22

24

24

25

26

26

28

29

31

34

36

38

66

«Себя как в зеркале я вижу, но это

зеркало мне льстит», —

сказал А. С. Пушкин об одном

С. Пушкин об одном

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования.

В 2019 году мы отмечаем знаменательную дату – 220 летие со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Имя Александра Сергеевича Пушкина стало знаковым для русской культуры. Значение А.С. Пушкина для русской культуры очень верно охарактеризовал Гончаров: «Пушкин — отец, родоначальник русского искусства, как Ломоносов — отец науки в России. В Пушкине кроются все семена и зачатки, из которых развились потом все роды и виды искусства во всех наших художниках».

Искреннее восхищение его личностью и творчеством живо и умножается во времени. На дворе XXI век, а в пушкинских местах не прекращаются аншлаги: люди с интересом посещают пушкинские вечера и выставки. В печати появляются все новые и новые работы о поэте, его окружении, фактах биографии, о его вкладе в развитие российского искусства.

Благодаря талантливым творениям известных художников и скульпторов, молодое поколение с уважением созерцает изображения прославленного поэта. Образ Пушкина в изобразительном искусстве – неисчерпаемая тема для изучения: один и тот же поэт предстаёт перед нами в разных ракурсах, увиденных мастерами в разные периоды жизни этого гения.

Трудно назвать имя большого художника России XIX — XXI веков, который в своем творчестве не обращался к образу Пушкина: О. Кипренский и В.Тропинин, И.Айвазовский и Николай Ге, И.Репин и В.Серов, М.К.Аникушин и Ю.Орехов, В.Фаворский и А.Кравченко, К.С.Петров-Водкин и А. Пластов, И. Белашова и К. Юон, А. Горяев и В. Шухаев,

Н. Павлов и Ю. Анненков и многие другие.

И благодаря их работам мы имеем уникальную возможность всякий раз знакомиться с новым Пушкиным.

Актуальность исследования обусловлена тем, что вопрос: « Какой же из прижизненных портретов А. С.Пушкина передает лучше, вернее дорогие нам черты поэта, какому из них можно более других доверять?» – до сих пор интересен читателям.

С.Пушкина передает лучше, вернее дорогие нам черты поэта, какому из них можно более других доверять?» – до сих пор интересен читателям.

Объект исследования: образ А.С. Пушкина в искусстве, созданный на основе изучения прижизненных натурных портретов поэта, его автопортретов и воспоминаний друзей.

Предмет исследования: прижизненные словесные, живописные и скульптурные портреты А.С. Пушкина.

Цель исследования: установить влияние прижизненных портретов А.С. Пушкина на формирование образа поэта и ответить на главный вопрос: «Так каким был А.С. Пушкин на самом деле?»

Задачи:

- найти словесные портреты А.С. Пушкина в воспоминаниях его друзей;

собрать информацию о прижизненных художественных портретах А.С. Пушкина;

дополнить художественный образ поэта его автопортретами;

установить влияние прижизненных портретов на создание новых образов поэта в современном искусстве;

Гипотеза исследования: если сопоставить все портреты, исполненные с натуры, дополнить их оттенками, подмеченными другими художниками, современниками Пушкина, собрать воедино черты, в них повторяющиеся, и отбросить явно противоречивые, мы, безусловно, можем воссоздать перед нашими глазами верный, точный образ поэта.

Методы исследования:

теоретический (анализ литературы по проблеме исследования),

классификация (составили классификацию портретов в живописи и литературе),

сравнительно – сопоставительный (сопоставляли прижизненные портреты А.С. Пушкина, написанные разными художниками),

систематизация (полученные материалы систематизировали и представили в работе).

Теоретическая часть

Глава 1. ПЕРВЫЕ ПОРТРЕТЫ ПУШКИНА.

Живописная пушкиниана огромна и многообразна. И хотя при жизни Пушкина было сделано не так много его портретов, художники разных эпох и народов продолжали и после его смерти работать над созданием образа великого поэта. Эти творения очень отличаются по технике, жанру, стилистике. Сколько вариаций облика, который узнаем сразу, не спутаем ни с кем!

Сколько вариаций облика, который узнаем сразу, не спутаем ни с кем!

Пушкина писали, рисовали, гравировали почти все крупнейшие художники его времени.

Рассматривая эти портреты, эскизные, индивидуальные и групповые, можно представить себе всю сложность задачи, стоявшей перед теми, кто изображал Пушкина. Многие современники отмечали изменчивость его облика, способность резко преображаться в зависимости от смены настроения, от душевного состояния. Самую яркую характеристику дал себе в шести строках сам Пушкин:

…Порой бывал прилежен,

Порой ленив, порой упрям,

Порой лукав, порою прям,

Порой смирен, порой мятежен,

Порой печален, молчалив,

Порой сердечно говорлив.

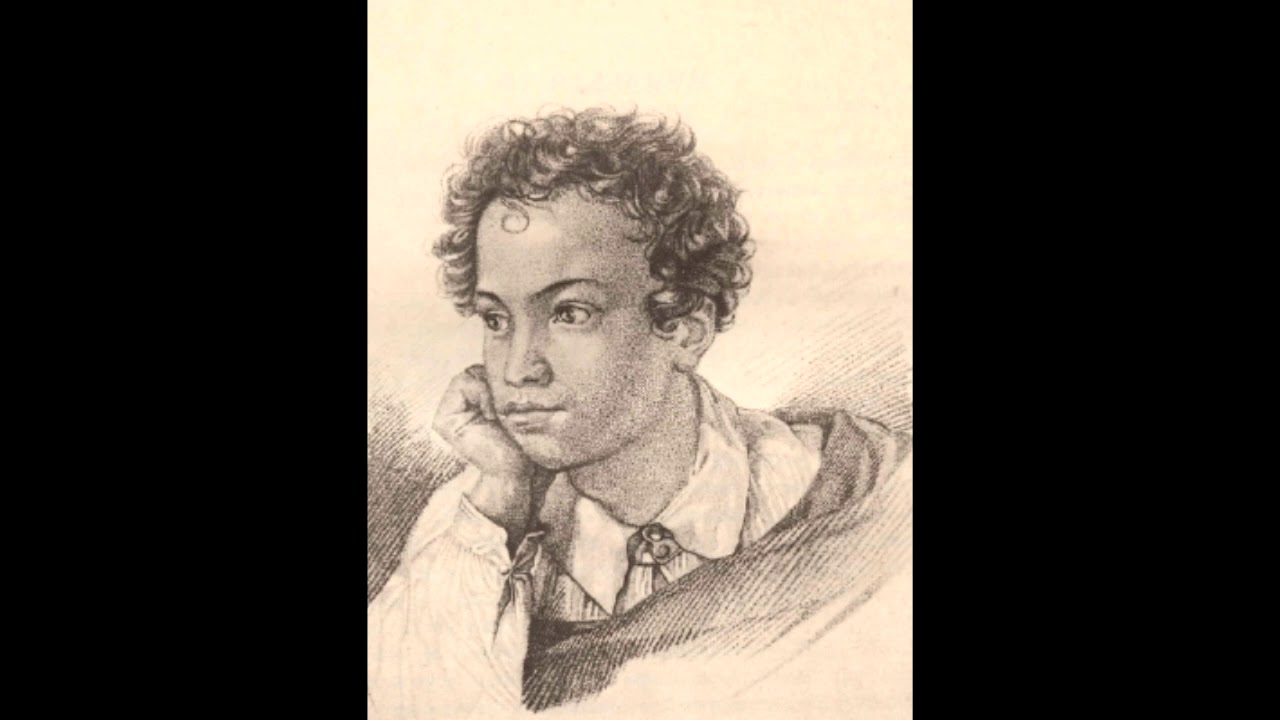

О том, как выглядел Пушкин в отроческие годы, воспоминаний осталось сравнительно немного, одно из них – лицеиста С.Д. Комовского: «Пушкину приходили в голову разные пиитические вымыслы, и тогда лицо его то помрачалось, то прояснялось, смотря по роду дум кои занимали его в сии минуты вдохновения.

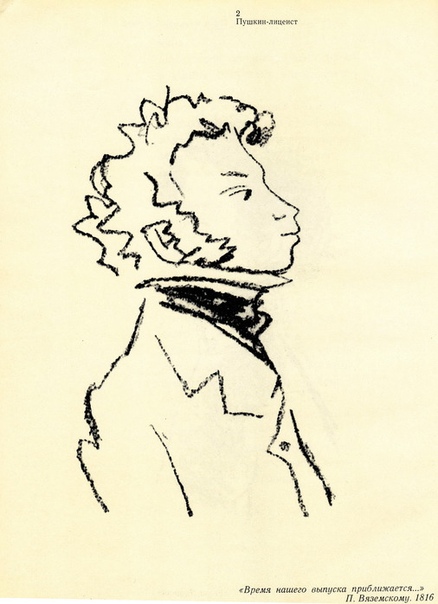

От лицейских времен сохранились два, мало между собой сходных, пушкинских портрета: один – рисованный в начале, другой – в конце лицейской жизни.

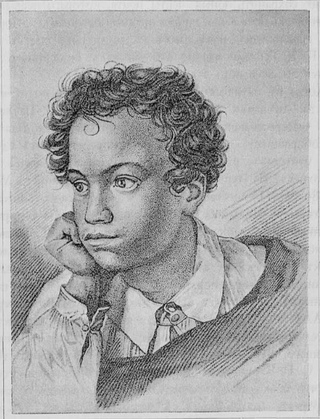

На одном из ранних портретов Пушкин изображен задумчивым подростком с чертами арапчонка, в ночной рубашке, с расстегнутым воротом. Он сидит, подперев щеку кулаком. Лицо некрасивое. Негритянские крупные губы, широкий нос. Короткие, крутые завитки волос вьются над высоким светлым лбом. С недетской пристальностью смотрят светлые глаза. Это изображение не соответствовало внешности поэта, но вошло в историю и прочно врезалось в память многих поколений.

Этот портрет существует в двух вариантах: один выполнен в акварели, предположительно лицейским учителем рисования С. Г. Чириковым, другой, аналогичный первому, был гравирован Е.И. Гейтманом и в виде оттиска приложен к первому изданию «Кавказского пленника» в 1822 г. Это было первым изображением Пушкина, которое увидели его читатели-современники. И до сих пор обложку избранных произведений Пушкина для детей нередко украшает гравюра Гейтмана. (Приложение 1, Приложение 2)

Г. Чириковым, другой, аналогичный первому, был гравирован Е.И. Гейтманом и в виде оттиска приложен к первому изданию «Кавказского пленника» в 1822 г. Это было первым изображением Пушкина, которое увидели его читатели-современники. И до сих пор обложку избранных произведений Пушкина для детей нередко украшает гравюра Гейтмана. (Приложение 1, Приложение 2)

Другой портрет принадлежал Е. А. Энгельгарду. Он рисован цветными карандашами. На высоком форменном, туго застегнутом воротнике мундира, на щеках, на губах, даже на носу положены нежно-алые блики. Лицо юношески красиво. Трудно сочетать этого франтоватого лицеиста с взлохмаченным негритенком первого портрета. Только светлый лоб да острота взгляда те же.

Глава 2. ПОРТРЕТЫ 1826-1828

Сохранившиеся портреты Пушкина, исполненные в XIX веке, имеют большую историко-культурную и художественную ценность. Особенно дороги для нас портреты поэта, созданные при его жизни. Они позволяют судить о его внешнем и внутреннем облике, особенностях его характера и личности.

Они позволяют судить о его внешнем и внутреннем облике, особенностях его характера и личности.

В.А. Нащокина, современница, хорошо знавшая поэта, вспоминала о нем: « Пушкин был невысок ростом, шатен, с сильно вьющимися волосами, с голубыми глазами необыкновенной привлекательности. Я видела много его портретов, но с грустью должна сознаться, что ни один из них не передал и сотой доли духовной красоты его облика – особенно его удивительных глаз. Это были особые, поэтически задушевные глаза, в которых отражалась вся бездна дум и ощущений, переживаемых душою великого поэта. Других таких глаз я во всю мою долгую жизнь ни у кого не видала».

Об изменчивости поэта писала в своих воспоминаниях А.П.Керн: « Он был очень неровен в обращении: то шумно весел, то грустен, то робок, то дерзок, то нескончаемо любезен, то томительно скучен,- и нельзя было угадать, в каком он будет расположении духа через минуту».

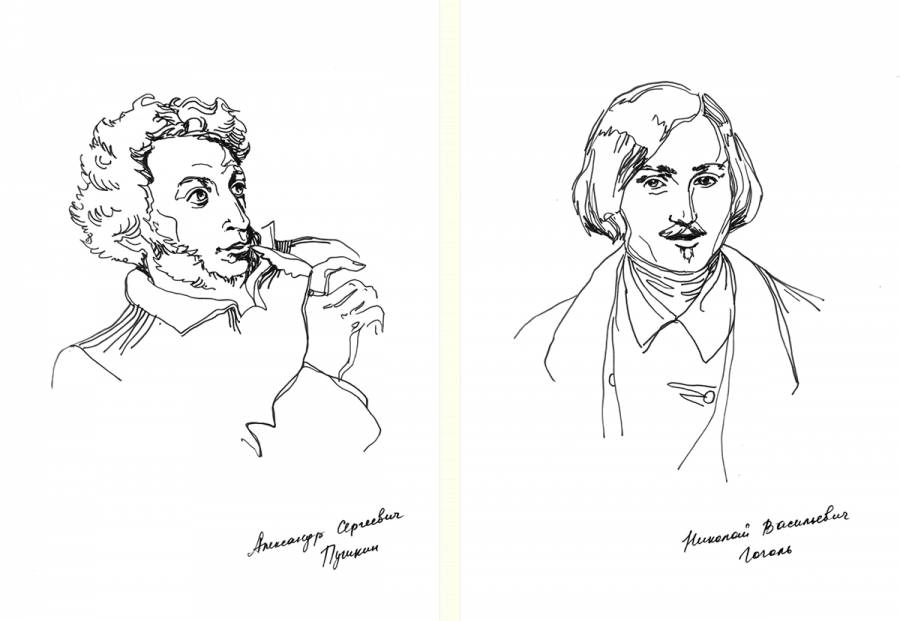

Еще при жизни поэта Н. В.Гоголь писал о нем: «Пушкин есть явление чрезвычайное, и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в конечном его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет. В нем русская природа, русская душа, русский дух, русский характер…»

В.Гоголь писал о нем: «Пушкин есть явление чрезвычайное, и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в конечном его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет. В нем русская природа, русская душа, русский дух, русский характер…»

Прижизненные портреты поэта выполнены в период, отмеченный в истории России Отечественной войной 1812 года и восстанием декабристов — важнейшими историческими событиями, которые оказали влияние как на развитие общественной жизни страны в целом, так и на искусство первой половины XIX века, в частности на искусство портрета. Это период качественно нового становления и развития портретной живописи и графики,

Период с осени 1826 до лета 1828 года явился временем наибольшей славы поэта. Естественно, что большая и лучшая часть изображений Пушкина приходится на данные годы. Это интимные камерные портреты, выполненные в технике миниатюры, рисунка итальянским карандашом (работы И. Е.Вивьена), портреты живописные (кисти В.А.Тропинина, О.А.Кипренского), книжная резцовая гравюра на меди (работы Н.И.Уткина) и станковая литография (исполненная Г. А. Гиппиусом).

Е.Вивьена), портреты живописные (кисти В.А.Тропинина, О.А.Кипренского), книжная резцовая гравюра на меди (работы Н.И.Уткина) и станковая литография (исполненная Г. А. Гиппиусом).

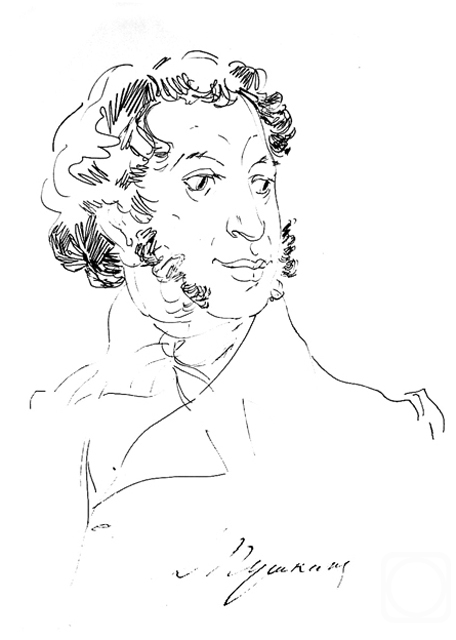

2.1. И.Е.Вивьен. «Портрет Пушкина». 1826 г.

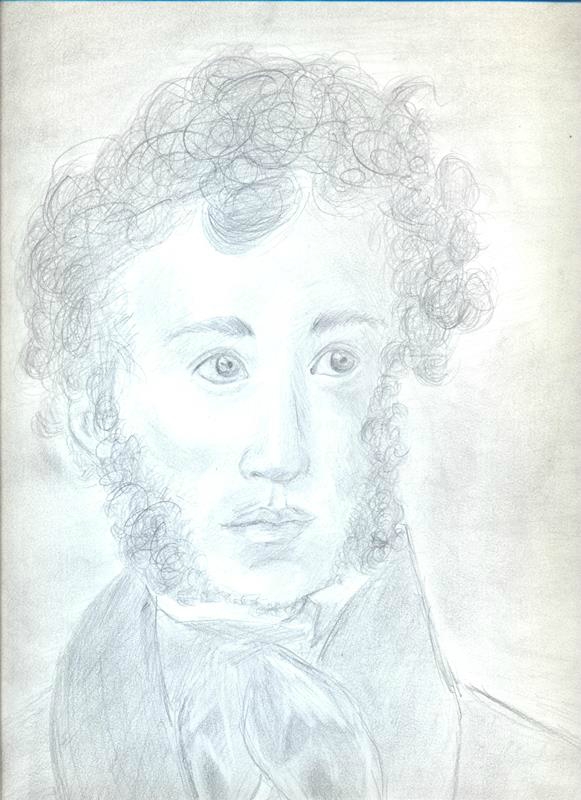

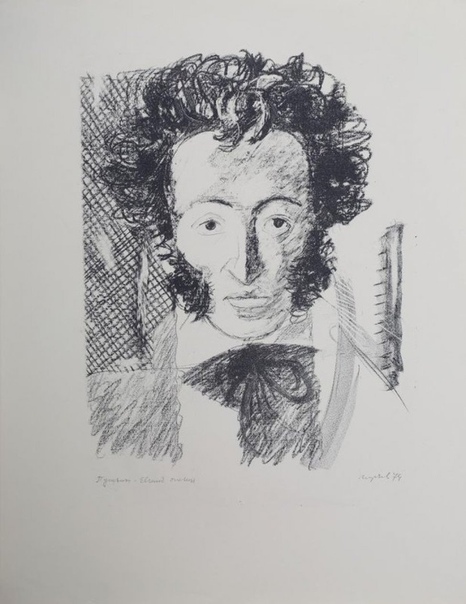

Первыми в ряду натурных портретов был рисунок И.Е.Вивьена. На нем Пушкин еще очень молод, открыто и благожелательно смотрит на мир. Вивьен сумел передать душевную мягкость, сердечность, простодушие, детскую незащищенность натуры поэта.

( Приложение 4 )

И.Вивьена зарисовал поэта во время пребывания в Москве осенью 1826 – начале 1827 года. Датировать портрет помогает и внешний облик Пушкина, начавшего носить бакенбарды только в 1826 году.

На всех последующих портретах поэт выглядит старше, выражение его лица становится более замкнутым и сосредоточенным. Вивьен сумел запечатлеть здесь душевную мягкость, искренность, простодушие молодого Пушкина. Многие современники, близко знавшие поэта, писали о «безмерном добродушии» Пушкина. О чертах «детского его простодушия», «доброте, безыскусственности», «застенчивости», «нежности в дружбе».

Многие современники, близко знавшие поэта, писали о «безмерном добродушии» Пушкина. О чертах «детского его простодушия», «доброте, безыскусственности», «застенчивости», «нежности в дружбе».

Художник, передав обаяние духовного облика Пушкина, не счел нужным скрыть его своеобразную некрасивость : большой приплюснутый нос, толстые выпяченные вперед губы, глубоко посаженные и широко расставленные глаза, мелко вьющиеся волосы. Знаменитая цыганка Таня, тогда еще подросток, так описала свое первое впечатление от внешности Пушкина: «Небольшой ростом, губы толстые и кудлатый такой… Он мне очень некрасив показался».

Отличием работ Вивьена является умение придать изображаемому лицу некое подобие улыбки или усмешки, какой-то неуловимой тени внутреннего переживания. Этот некий романтический флер ощущается и в пушкинском рисунке.

2.2. В.А.Тропинин. «Портрет Пушкина». 1827 г.

О многом может рассказать портрет. Особенно живописный, написанный на холсте красками. Цвет — замечательный помощник художнику. Он передает блеск и яркость глаз. Румянец и бледность. Он говорит о настроении, о чувствах человека. О грусти, печали и счастье.

Особенно живописный, написанный на холсте красками. Цвет — замечательный помощник художнику. Он передает блеск и яркость глаз. Румянец и бледность. Он говорит о настроении, о чувствах человека. О грусти, печали и счастье.

Один такой портрет, написанный в 1827 году прославленным русским живописцем Василием Андреевичем Тропининым, находится в собрании Государственного музея А.С.Пушкина в городе Пушкине.

В конце 1826 года С.А. Соболевский, близкий друг Пушкина, обратился к Тропинину с предложением написать портрет поэта.

«Соболевский был недоволен приглаженными и припомаженными портретами Пушкина, какие тогда появились, Ему хотелось сохранить изображение поэта, как он есть, как он бывал чаще, и он просил Тропинина, одного из лучших тогдашних портретистов Москвы, если только не России, нарисовать ему Пушкина в домашнем халате, растрепанного, с заветным перстнем на пальце», — рассказывает, со слов самого Тропинина, один из современных ему мемуаристов.

Таким, по-видимому, и был первоначальный замысел портрета. Дело художника сводилось лишь к тому, чтобы запечатлеть облик Пушкина со всей возможной точностью и правдивостью, не задаваясь сложными задачами психологического анализа и раскрытия внутреннего образа.

В эскизе, написанном непосредственно с натуры, Тропинин ближе всего подошел к осуществлению пожеланий Соболевского. Он дал непритязательное, но вполне точное и похожее изображение Пушкина — «в домашнем халате и растрепанного», как просил Соболевский. Художник пишет красками голову поэта. Его высокий лоб. Мягкие вьющиеся волосы. Бакенбарды, чуть прикрывающие щеки. Глаза у Пушкина голубые, чуть выпуклые. Длинноватый нос, слегка приплюснутый к низу. А рот крупный, губы толстые, вытянутые вперед. Тропинин замечает, что у Александра Сергеевича небрежно повязан черный шарф-галстук, примят воротничок рубашки, и халат кое-как запахнут. И сидит он непринужденно, по-домашнему, чуть опустив плечи. Но Тропинин сумел увидеть и более важное: умный, внимательный взгляд поэта, его простоту, естественность. Все он передает в маленьком золотисто-коричневом наброске-этюде.

Но Тропинин сумел увидеть и более важное: умный, внимательный взгляд поэта, его простоту, естественность. Все он передает в маленьком золотисто-коричневом наброске-этюде.

Но одно дело быстрый набросок, первое впечатление от знакомства.

Другое — картина. Выражение лица, поза, настроение, словом, то, каким Тропинин застал Пушкина дома, никак не подходит для будущего портрета. Пушкин — великий поэт, и таким он должен предстать на картине.

Работая над портретом, Тропинин, в сущности, очень далеко отошел от своего первоначального замысла. Это не значит, конечно, что он отошел от правдивого воспроизведения натуры. Нет сомнений, что Пушкин позировал не только для эскиза, но и для портрета, и воссоздание живого облика поэта по прежнему оставалось главной задачей Тропинина. Сходства в портрете не меньше, чем в эскизе, но само понимание образа стало иным. От первоначального замысла остались только внешние атрибуты «домашности» — халат, расстегнутый воротник рубашки, растрепанные волосы, но всем этим подробностям придан совершенно новый смысл: они воспринимаются не как свидетельство интимной непринужденности позирующего, а скорее, как признак того «поэтического беспорядка», с каким романтическое искусство так часто связывало представление о вдохновении. Тропинин написал не «частного человека Пушкина», о чем просил его Соболевский, а вдохновенного поэта, уловив в его облике выражение глубокой внутренней значительности и творческой напряженности.

Тропинин написал не «частного человека Пушкина», о чем просил его Соболевский, а вдохновенного поэта, уловив в его облике выражение глубокой внутренней значительности и творческой напряженности.

Пушкин изображен сидящим, в естественной и непринужденной позе. Правая рука, на которой видны два перстня, положена на столик с раскрытой книгой. Кроме этой книги, в портрете нет никаких аксессуаров, связанных с литературной профессией Пушкина. Он одет в просторный домашний халат с синими отворотами, а шея повязана длинным голубым шарфом. Фон и одежда объединены общим золотисто-коричневым тоном, на котором особенно выделяется лицо, оттененное белизной отворота рубашки, — самое интенсивное красочное пятно в картине является одновременно и ее композиционным центром. Художник не стремился «приукрасить» лицо Пушкина и смягчить неправильность его черт; но, добросовестно следуя натуре, он сумел воссоздать и запечатлеть его высокую одухотворенность. В его светлых, голубых глазах какое-то особенное выражение. Взгляд остановился, лоб напряжен, даже морщина легла между бровей. Губы словно шепчут что-то. (Приложение 5 ) Не о таком ли своем состоянии он написал?

Взгляд остановился, лоб напряжен, даже морщина легла между бровей. Губы словно шепчут что-то. (Приложение 5 ) Не о таком ли своем состоянии он написал?

«И пробуждается поэзия во мне.

И пальцы просятся к перу,

Перо к бумаге,

Минута — стихи свободно потекут!»

Вот что на портрете! Поэзия пробуждается в Пушкине, стихи живут в нем, он их слышит! И все — выражение лица, поворот головы, поза, одежда — помогают лучше понять, сильнее почувствовать это необыкновенное состояние поэта, состояние вдохновения.

Много прекрасных портретов создал за свою жизнь Василий Андреевич Тропинин. Портрет Пушкина среди них — лучший из лучших.

С 1909 года портрет хранился в Третьяковской галерее, а в 1937 году перешел в собственность Государственного музея А.С. Пушкина.

2.3. О.А.Кипренский. «Портрет Пушкина». 1827 г.

«Портрет Пушкина». 1827 г.

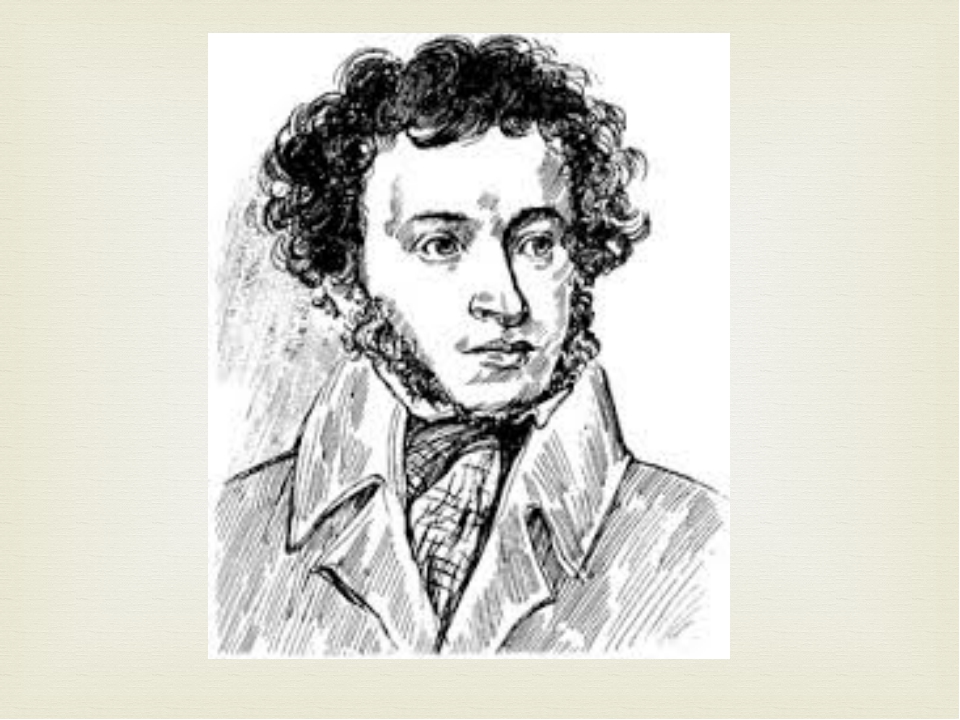

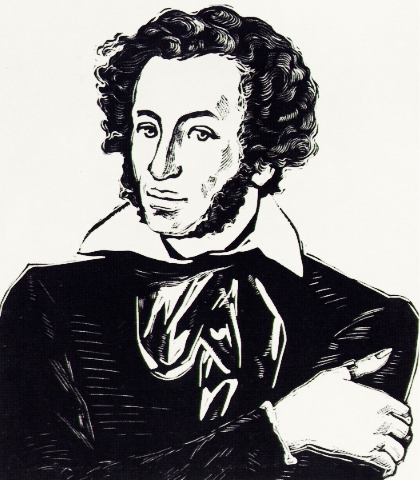

Задачей другого крупнейшего живописца эпохи, О.А. Кипренского, было показать в А.С. Пушкине прежде всего поэта, или по выражению того времени, «гения поэзии». ( Приложение 6 )

Выходец из крепостной среды, своим трудом добившейся всеевропейской славы, О.Кипренский написал лучший портрет А.С.Пушкина. Заказ на создание портрета русского поэта последовал в 1827 году от А. Дельвига (лицейского товарища поэта). Весной 1827 года художник возвратился из Италии, в мае этого же года в Петербург — проездом из Москвы в Михайловское приехал и А.С.Пушкин. У них был общий круг знакомых и друзей, и, по преданию, в доме одного из них – Н.Д.Шереметьева – и писался этот портрет. Сам А.С. Пушкин портретироваться не любил, хотя художник был хорошо ему знаком. Художественный стиль О.Кипренского, в котором сочетались пластическая выразительность формы с правдивостью, а умение показать характер с возвышенным идеалом, мог импонировать поэту.

Пушкинский портрет исполнен О.Кипренским с большим вдохновением и с полным созданием огромной исторической ответственности.

Кипренский сумел понять Пушкина. Он угадал его печали, его мысли о свободе, его мечты…

Высокая благородная светлая дума поэта передана Кипренским в портрете. Как же художник показал это в картине?

Всё внимание он сосредоточил на лице Пушкина. Оно задумчивое, серьёзное, только кудри разлетаются вольно и свободно.

Лицо светлое, а вся фигура в чёрном. Руки сомкнуты.

Пушкин будто спрятан в этот тёмный торжественный цвет. Черный сюртук застёгнут. Чёрный бант завязан под самым подбородком. Чёрный плащ в клетку окутывает плечо и спину.

На этом тёмном фоне особенно выделяются пальцы правой руки. Художник хотел, чтобы мы почувствовали, что эта прекрасная тонкая рука — рука поэта.

Много чёрного на картине. Но она не мрачная, не холодная. Бархатный чёрный цвет — мягкий и мерцающий. Он замечательно сочетается с золотистым цветом лица, руки и с фоном. Фон зеленоватый, тоже золотистый и тоже мерцает, чуть светится.

Но она не мрачная, не холодная. Бархатный чёрный цвет — мягкий и мерцающий. Он замечательно сочетается с золотистым цветом лица, руки и с фоном. Фон зеленоватый, тоже золотистый и тоже мерцает, чуть светится.

Золотистый и чёрный — вот главные цвета. Они делают портрет строгим, возвышенным, помогают нам понять мысли и чувства Пушкина.

Мы невольно вспоминаем стихи поэта: «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я Свободу…»

Всего одну деталь добавил Кипренский: на втором плане картины, за спиной Пушкина он изобразил скульптуру богини с лирой в руках. Её называют музой поэзии. По преданию, эта богиня вдохновляет поэтов на создание прекрасных стихов.

Так Кипренский выразил в портрете: «Пушкин — великий поэт, он — Гений!».

«Портрет А.С. Пушкина» имел успех, хотя и вызывал споры. Например, Ф. Глинка отмечая безупречную выстроенность портрета, тем не менее, писал А. С. Пушкину из Петрозаводска: «У меня есть Ваш портрет, только жаль, что Вы в нем представлены с некоторой пасмурностью. Нет той веселости, что я помню в лице Вашем. Ужели это следствие печалей жизни?».

С. Пушкину из Петрозаводска: «У меня есть Ваш портрет, только жаль, что Вы в нем представлены с некоторой пасмурностью. Нет той веселости, что я помню в лице Вашем. Ужели это следствие печалей жизни?».

В дневнике профессора Петербургского университета А. Никитенко есть такие слова: «Вот поэт Пушкин. Не смотрите на подпись: видев его хоть раз живого, вы тотчас признаете его проницательные глаза и рот, которому недостает только беспрестанного вздрагивания».

Русский писатель Н.В. Кукольник, например, высоко оценив достоинства портрета, счел нужным указать на отсутствие «пушкинской простоты» и не свойственность поэту «такого оборота тела и глаз».

Газета «Северная пчела» писала: «…портрет первого современного русского поэта А.С. Пушкина. Благодарим художника от имени всех ценителей дарований Пушкина за то, что он сохранил драгоценные для потомства черты любимца Муз, это живой Пушкин».

Юзефович М.В. , знакомый поэта, отметил:«…его портрет работы Кипренского похож безукоризненно».

, знакомый поэта, отметил:«…его портрет работы Кипренского похож безукоризненно».

Незадолго до 14 декабря 1825г. К.Рылеев в письме к А.С.Пушкину писал: «На тебя устремлены глаза России; тебя любят, тебе верят, тебе подражают. Будь Поэт и Гражданин!».

О.Кипренский и увидел великого русского поэта глазами лучших людей России. Сам поэт высоко оценил свой портрет, ощущая, что именно здесь он запечатлен в своей «высокой типичности», как поэт серьезной и трагической музы. Потрясенной работой художника, А.С. Пушкин на др. день вручил О. Кипренскому листок со стихами.

Любимец моды легкокрылой,

Хоть не британец, не француз,

Ты вновь создал, волшебник милый,

Меня, питомца чистых муз,

И я смеюся над могилой,

Ушед навек от смертных уз.

Себя как в зеркале я вижу,

Но это зеркало мне льстит.

Оно гласит, что не унижу

Пристрастья важных аонид.

Так, Риму, Дрездену, Парижу

Известен впредь мой будет вид.

До роковой дуэли портрет висел в его петербургской квартире на Мойке. После гибели Пушкина он хранился у В.А. Жуковского; впоследствии его унаследовал старший сын поэта Александр, а затем внук Григорий Александрович, у которого в 1916 г. его приобрел Совет Третьяковской галереи.

2.4. Н.И. Уткин. «Портрет Пушкина».

Судили также о Пушкине и по гравюре с портрета, которую Дельвиг заказал Н. И. Уткину. (Приложение 7)

Отец поэта уже после смерти сына сказал: «Лучший портрет сына моего есть тот, который написан Кипренским и гравирован Уткиным». Писатель И. Г. Гончаров, в молодости видевший Пушкина, когда поэт в 1832 году посетил Московский университет, оставил такое описание внешности Александра Сергеевича: «С первого взгляда, наружность его казалась невзрачною. Среднего роста, худощавый, с мелкими чертами смуглого лица. Только когда вглядишься пристально в глаза, увидишь задумчивую глубину и какое-то благородство в этих глазах, которых потом не забудешь. В позе, в жестах, сопровождавших его речь, была сдержанность светского, благовоспитанного человека. Лучше всего, по-моему, напоминает его гравюра Уткина с портрета Кипренского. В процессе работы он значительно отошел от оригинала, создав почти самостоятельное произведение. Гравированный им портрет был приложен к альманаху Дельвига «Северные цветы» за 1828 год. В этом и следующем году гравюра была опубликована во втором издании «Руслана и Людмилы» и в альманахе «Подснежник» и скоро стала широко известна читающей публике. Отец поэта С.Л. Пушкин, друзья и знакомые из самого ближайшего окружения поэта находили этот портрет наиболее удачным и похожим. Известно, что Пушкину тоже портрет понравился. Незадолго до своей смерти, заботясь о качестве оттисков, он обратился к Уткину с просьбой повторить портрет и вырезать новую, стальную, доску, так как первая со временем пришла в негодность».

Среднего роста, худощавый, с мелкими чертами смуглого лица. Только когда вглядишься пристально в глаза, увидишь задумчивую глубину и какое-то благородство в этих глазах, которых потом не забудешь. В позе, в жестах, сопровождавших его речь, была сдержанность светского, благовоспитанного человека. Лучше всего, по-моему, напоминает его гравюра Уткина с портрета Кипренского. В процессе работы он значительно отошел от оригинала, создав почти самостоятельное произведение. Гравированный им портрет был приложен к альманаху Дельвига «Северные цветы» за 1828 год. В этом и следующем году гравюра была опубликована во втором издании «Руслана и Людмилы» и в альманахе «Подснежник» и скоро стала широко известна читающей публике. Отец поэта С.Л. Пушкин, друзья и знакомые из самого ближайшего окружения поэта находили этот портрет наиболее удачным и похожим. Известно, что Пушкину тоже портрет понравился. Незадолго до своей смерти, заботясь о качестве оттисков, он обратился к Уткину с просьбой повторить портрет и вырезать новую, стальную, доску, так как первая со временем пришла в негодность».

Позднее этот портрет Пушкина послужил образцом для многих художников и скульпторов при воссоздании облика поэта!

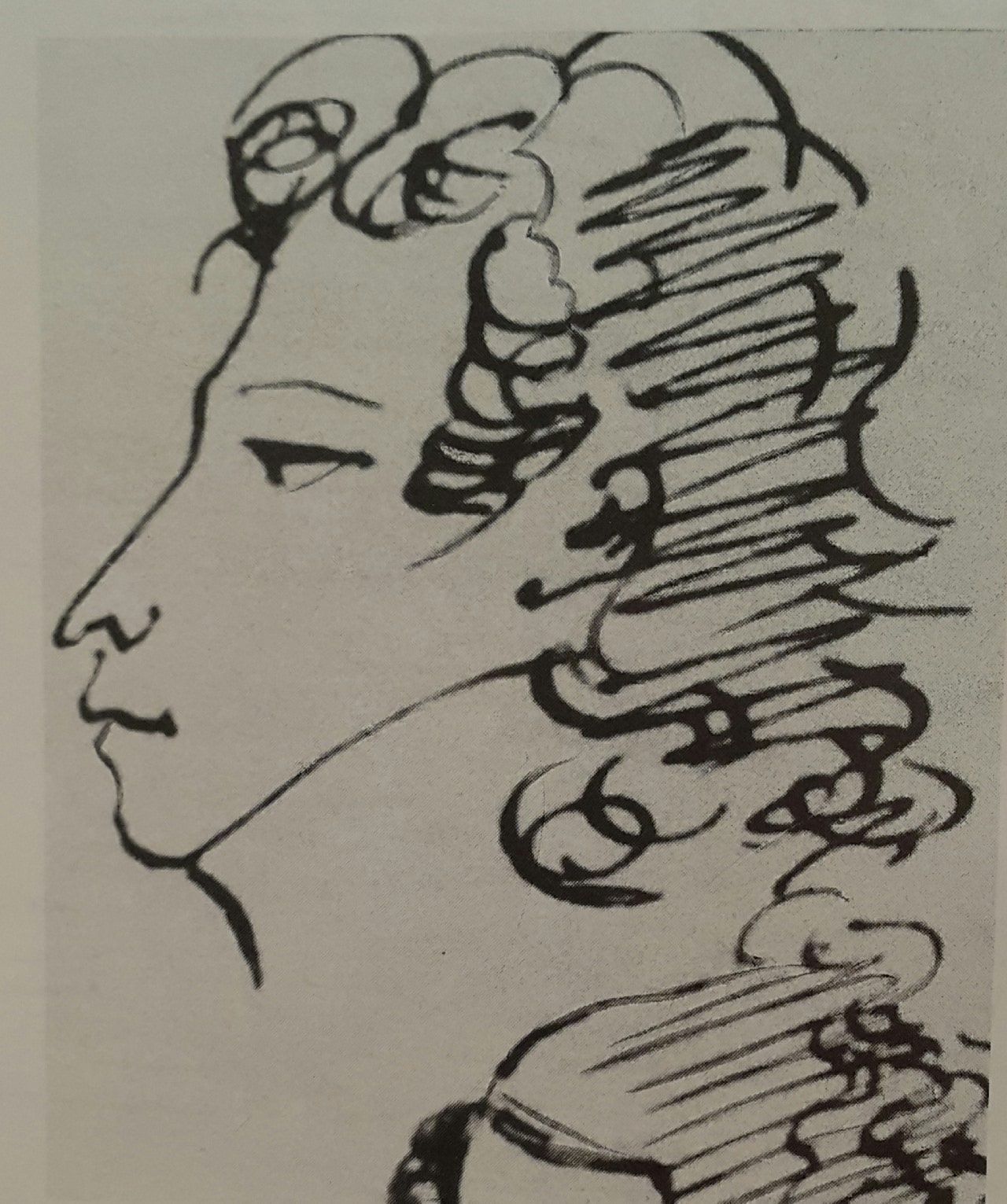

2.5. Г.А. Гиппиус «Портрет Пушкина».

Г.А.Гиппиус, выходец из Ревеля (ныне Таллин), получивший образование в Венской Академии художеств, зарекомендовавший себя литографом-портретистом в Германии и Италии, приехал в Россию в 1819 году. Вскоре он предпринял в Петербурге грандиозное издание серии литографированных портретов знаменитых современников («Современники, сюита литографированных портретов государственных деятелей, писателей, чиновников и артистов, ныне живущих в России…»). В течение 1822-1824 годов вышло семь выпусков по пять листов в каждом.

Каким же показал Пушкина Гиппиус, быть может, впервые его увидевший? Все внимание художник сосредоточивает на лице поэта. Срезая абрис плеч, он изображает крупным планом голову, тем самым усиливая значимость лица. Образ поэта, созданный Гиппиусом, отличается от портретов работы как О. А.Кипренского, так и Н.И.Уткина. Пушкин на литографии Гиппиуса лишен романтического ореола. В его характеристике нет ничего возвышенного или мягкого. Напротив, черты лица скульптурно четки, сухи и холодны. Расходящиеся острые углы воротников рубашки и сюртука, концов галстука усиливают впечатление напряженности. Это взгляд на Пушкина стороннего человека, не испытывающего священного трепета перед русским национальным гением. Портрет Гиппиуса очень значителен. Ум, воля, энергия, проницательный взгляд — черты, выделенные художником в облике поэта. (Приложение 8)

А.Кипренского, так и Н.И.Уткина. Пушкин на литографии Гиппиуса лишен романтического ореола. В его характеристике нет ничего возвышенного или мягкого. Напротив, черты лица скульптурно четки, сухи и холодны. Расходящиеся острые углы воротников рубашки и сюртука, концов галстука усиливают впечатление напряженности. Это взгляд на Пушкина стороннего человека, не испытывающего священного трепета перед русским национальным гением. Портрет Гиппиуса очень значителен. Ум, воля, энергия, проницательный взгляд — черты, выделенные художником в облике поэта. (Приложение 8)

Глава 3. ПОСЛЕДНИЕ ПРИЖИЗНЕННЫЕ ПОРТРЕТЫ

3.1 П.Ф.Соколов. «Портрет Пушкина». 1836 г.

На обороте портрета карандашная надпись «к-зь Мещерский». На акварельном портрете поэт изображен сидящим в кресле со сложенными перед собой руками, его взгляд как бы обращен «в себя», он глубоко задумался.

Портрет А. С. Пушкина работы П. Ф. Соколова известен в оригинале, подписанном художником, и в авторской неподписной реплике с него. (Приложение 9 )

Соколова известен в оригинале, подписанном художником, и в авторской неподписной реплике с него. (Приложение 9 )

В литературе 1930-х годов существовало два мнения об оригинальности портрета: одни искусствоведы считали, что он лишь комбинация портретов работы О. А. Кипренского и Т. Райта, а другие исследователи утверждали, что портрет писан Соколовым с натуры и является ценным и интересным прижизненным изображением Пушкина. Спорной была также и датировка портрета: его относили то к 1830 г., то к 1836 г.

П. Ф. Соколов не всегда подписывал свои портреты (особенно в ранний период творчества), но авторская подпись под портретом его работы свидетельствовала о том, что художник был доволен своим произведением. Уже одно это обстоятельство подтверждает подлинность и оригинальность подписанного им портрета Пушкина. Очень интересно в связи с этим мнение одного из первых русских фотографов, двоюродного брата А. И. Герцена, — С. Л. Левицкого (в записи С. Либровича): «Я знал Пушкина в 1832 году и лицо его запомнил хорошо, тем более что лицо у Пушкина было такое характерное, что оно невольно запечатлевалось в памяти каждого, кто его встречал, особенно же в тех, кто с известным благоговением относился к поэту. Когда же мне впервые показали акварель Соколова, я сразу сказал: «Это единственный настоящий Пушкин». С.Л. Левицкий сделал с этого портрета фотографический снимок, на обороте которого надписал орешковыми чернилами: «Фотография с акварельного портрета А. С. Пушкина, рисованного академиком Соколовым в 1836 году. 28 июня

Либровича): «Я знал Пушкина в 1832 году и лицо его запомнил хорошо, тем более что лицо у Пушкина было такое характерное, что оно невольно запечатлевалось в памяти каждого, кто его встречал, особенно же в тех, кто с известным благоговением относился к поэту. Когда же мне впервые показали акварель Соколова, я сразу сказал: «Это единственный настоящий Пушкин». С.Л. Левицкий сделал с этого портрета фотографический снимок, на обороте которого надписал орешковыми чернилами: «Фотография с акварельного портрета А. С. Пушкина, рисованного академиком Соколовым в 1836 году. 28 июня

3.2 Томас Райт. «Портрет Пушкина». 1826 г.

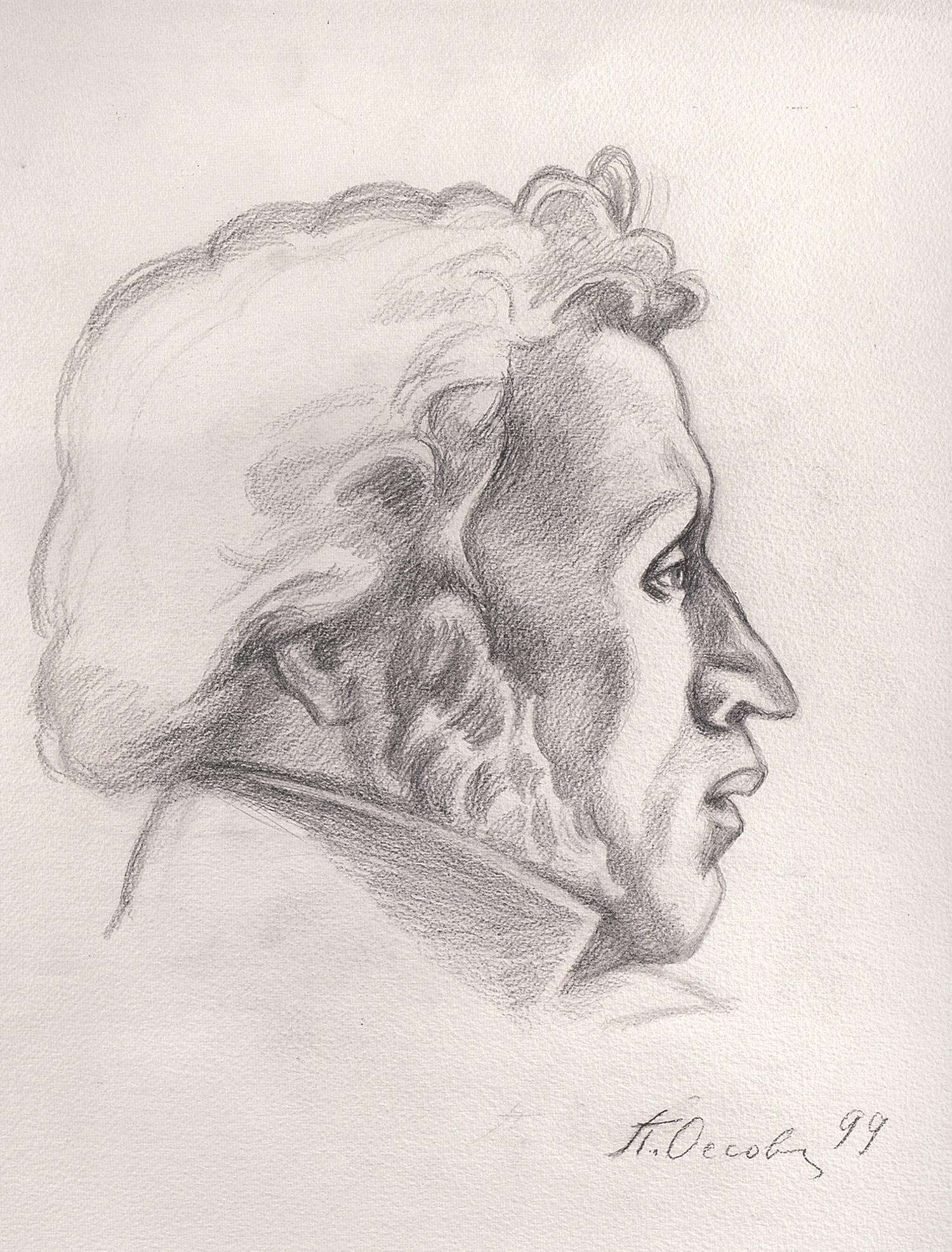

Вопрос о том, когда, при каких обстоятельствах, с натуры ли был создан портрет Пушкина работы Т. Райта, остается до сих пор нерешенным. Английский художник Райт работал в России в 1822—1826 и в 1830—1845 годах. Им были созданы серия (более восьмидесяти листов) гравированных портретов знаменитых современников и отдельные небольшие профильные изображения, исполненные графитным карандашом, подцвеченные акварелью. Первое упоминание в печати о портрете Пушкина встречается в газете «Северная пчела» от 17 марта 1837 года: «Портрет Александра Сергеевича Пушкина гравируется членом Императорской Академии художеств Т. Райтом со съемку (имеется в виду посмертная гипсовая маска) с лица его и будет изготовлен в конце текущего марта».

Первое упоминание в печати о портрете Пушкина встречается в газете «Северная пчела» от 17 марта 1837 года: «Портрет Александра Сергеевича Пушкина гравируется членом Императорской Академии художеств Т. Райтом со съемку (имеется в виду посмертная гипсовая маска) с лица его и будет изготовлен в конце текущего марта».

Как предполагают исследователи, рисунок к нему был выполнен Райтом еще при жизни поэта, сама гравюра была напечатана и появилась в продаже весной 1837 года. Это последний портрет, снятый в год смерти Пушкина, и чуть ли не оригинал знаменитой гравюры художника.

Портрет, созданный Райтом, безусловно, оригинален и имеет официально-представительный характер. Он исполнялся художником, знакомым с поэтом в последний период его жизни. ( Приложение 10 )

Лицо поэта, изображенное на портрете Райта, серьезно и значительно. «Обратите внимание, — писал И.Е.Репин, — что в наружности Пушкина отметил англичанин. Голова общественного человека, лоб мыслителя. Виден государственный ум». Портрет дополнен факсимильным воспроизведением подписи: «А.Пушкинъ». Подпись придает листу графическую завершенность и торжественность.

Голова общественного человека, лоб мыслителя. Виден государственный ум». Портрет дополнен факсимильным воспроизведением подписи: «А.Пушкинъ». Подпись придает листу графическую завершенность и торжественность.

3.3. И.Л. Линев. «Портрет Пушкина». 1836-37 г.

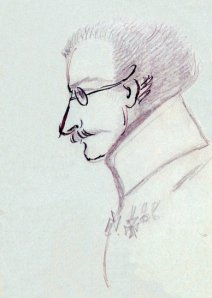

Поздний Пушкин (1836-1837 годов) предстает перед нами на портрете И. Л. Линева, на котором изображен вне романтического ореола. (Приложение 11)

Современники, говоря об этих последних годах жизни поэта, вспоминали: «Вообще пылкого, вдохновенного Пушкина уже не было. Какая-то грусть лежала на лице его. К концу жизни у него уже начала показываться лысина, и волосы его переставали виться».

История создания портрета работы Линева полна загадок, версий и окружена мистическим ореолом. В каком году написан портрет, и кто его заказывал, неизвестно. Однако он изображает А. С. Пушкина в самый последний период его жизни. В конце 60-х — начале 70-х годов нашего столетия появилось предположение, что организовал написание этого портрета В. А. Жуковский (приблизительно в январе — марте 1836 года), пригласивший к себе на обед Пушкина и Линева.

В конце 60-х — начале 70-х годов нашего столетия появилось предположение, что организовал написание этого портрета В. А. Жуковский (приблизительно в январе — марте 1836 года), пригласивший к себе на обед Пушкина и Линева.

Следует подчеркнуть, что Иван Логинович Линев не был художником-профессионалом.

Существует и другая, мистическая версия, что прототипом для линевского портрета живого поэта послужил облик Пушкина, уже лежащего в гробу. Она основывается на попытке реконструировать события 29-30 января 1837 года. Достоверно известно, что И. С. Тургенев принес локон, срезанный Никитой Козловым с головы умершего поэта, в дом Линева. Дальше идут домыслы… Возможно, узнав о кончине поэта, И. Л. Линев пошел в дом на набережной Мойки проститься с ним и там стоял у гроба, «впитывая» в себя образ уже мертвого лица поэта. Затем «оживил» в картине этот образ, но сохранил при этом черты запомнившегося ему мертвого лица — приплюснутого, с впалым подбородком, узкими и не рельефными губами. Однако это только гипотеза, которую вряд ли теперь удастся подтвердить или опровергнуть. Хотя изображение на портрете работы Линева по своим антропометрическим параметрам довольно близко к посмертной маске поэта.

Однако это только гипотеза, которую вряд ли теперь удастся подтвердить или опровергнуть. Хотя изображение на портрете работы Линева по своим антропометрическим параметрам довольно близко к посмертной маске поэта.

Портрет отличается глубокой реалистичностью. Поражают грустные, усталые глаза, печальное выражение изможденного заботами лица. Автор портрета, видимо, знал и сумел показать тяжелое душевное состояние поэта в последний, самый трудный период его жизни. В портрете ощущается не только понимание духовной драмы Пушкина, но и глубокое сочувствие поэту. Это наводит на мысль, что художник должен был принадлежать к кругу людей, окружавших Пушкина. В портрете ощущается некоторая торопливость исполнения, напряженное стремление передать главное, иногда в ущерб детали – черта, характерная для работы художника, строго ограниченного временем позирования модели. Боязнь упустить главное, очевидно, заставила художника отказаться от поисков более совершенной внешней формы.

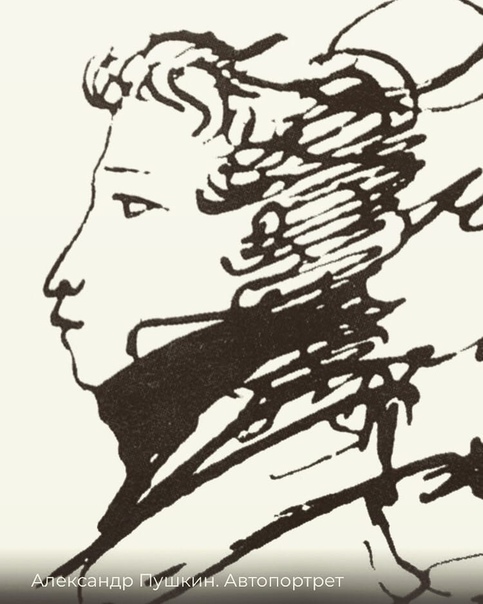

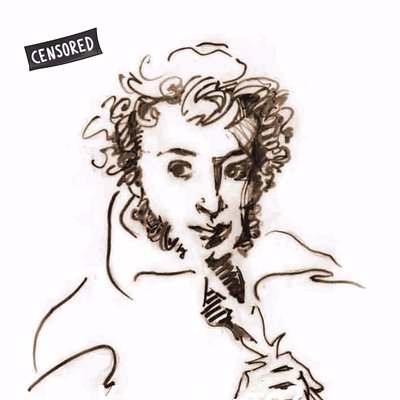

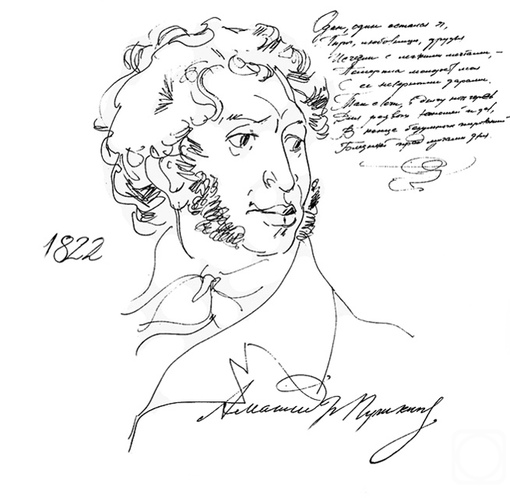

Глава 4 . Автопортрет

Не менее интересен и взгляд поэта на самого себя. Еще на лицейской скамье им было написано шуточное стихотворение «Мой портрет» (1815) на французском языке.

Я молодой повеса,

Еще на школьной скамье;

Не глуп, говорю, не стесняясь,

И без жеманного кривлянья…

Мой рост с ростом самых долговязых

Не может равняться;

У меня свежий цвет лица, русые волосы

И кудрявая голова…

Сущий бес в проказах,

Сущая обезьяна лицом,

Много, слишком много ветрености —

Да, таков Пушкин

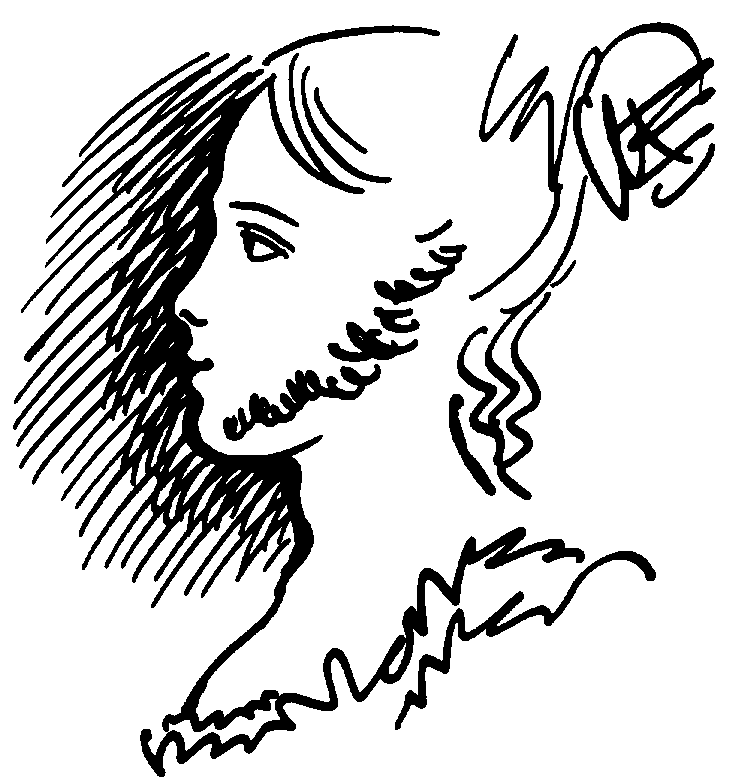

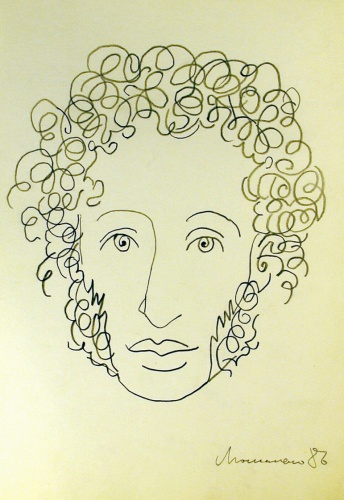

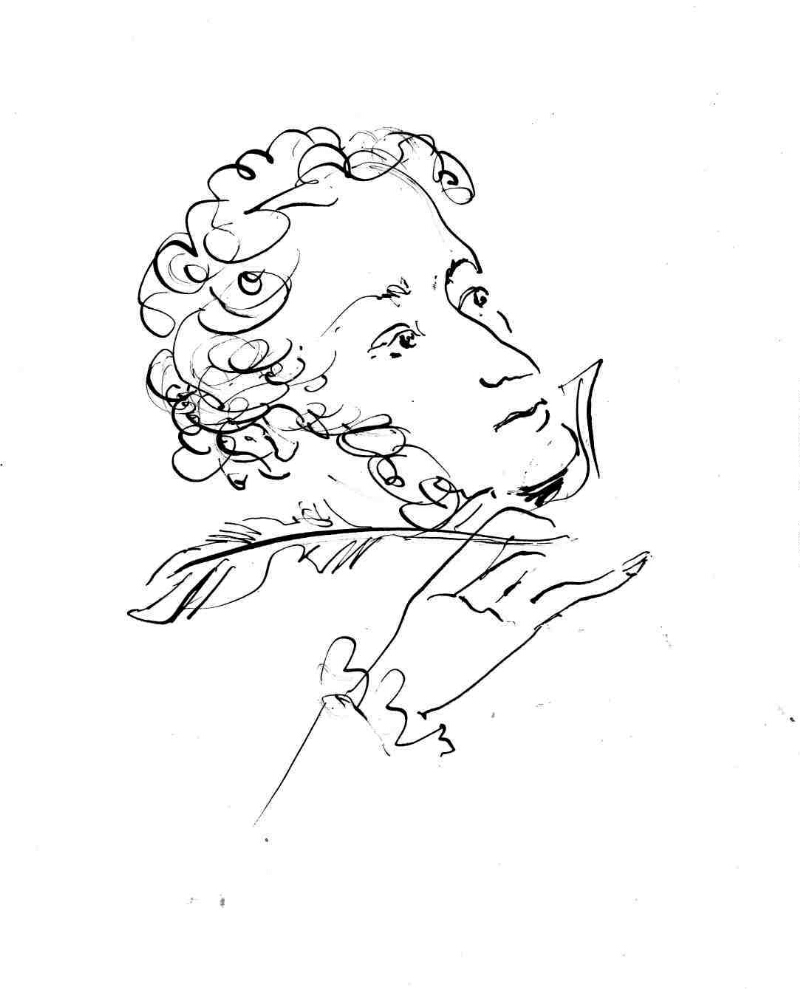

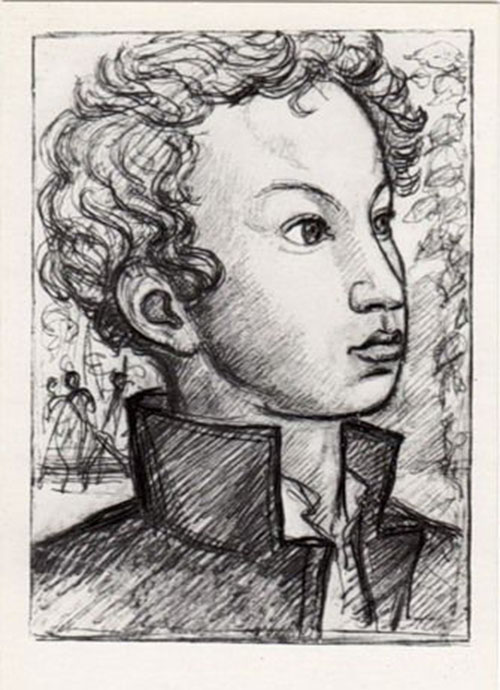

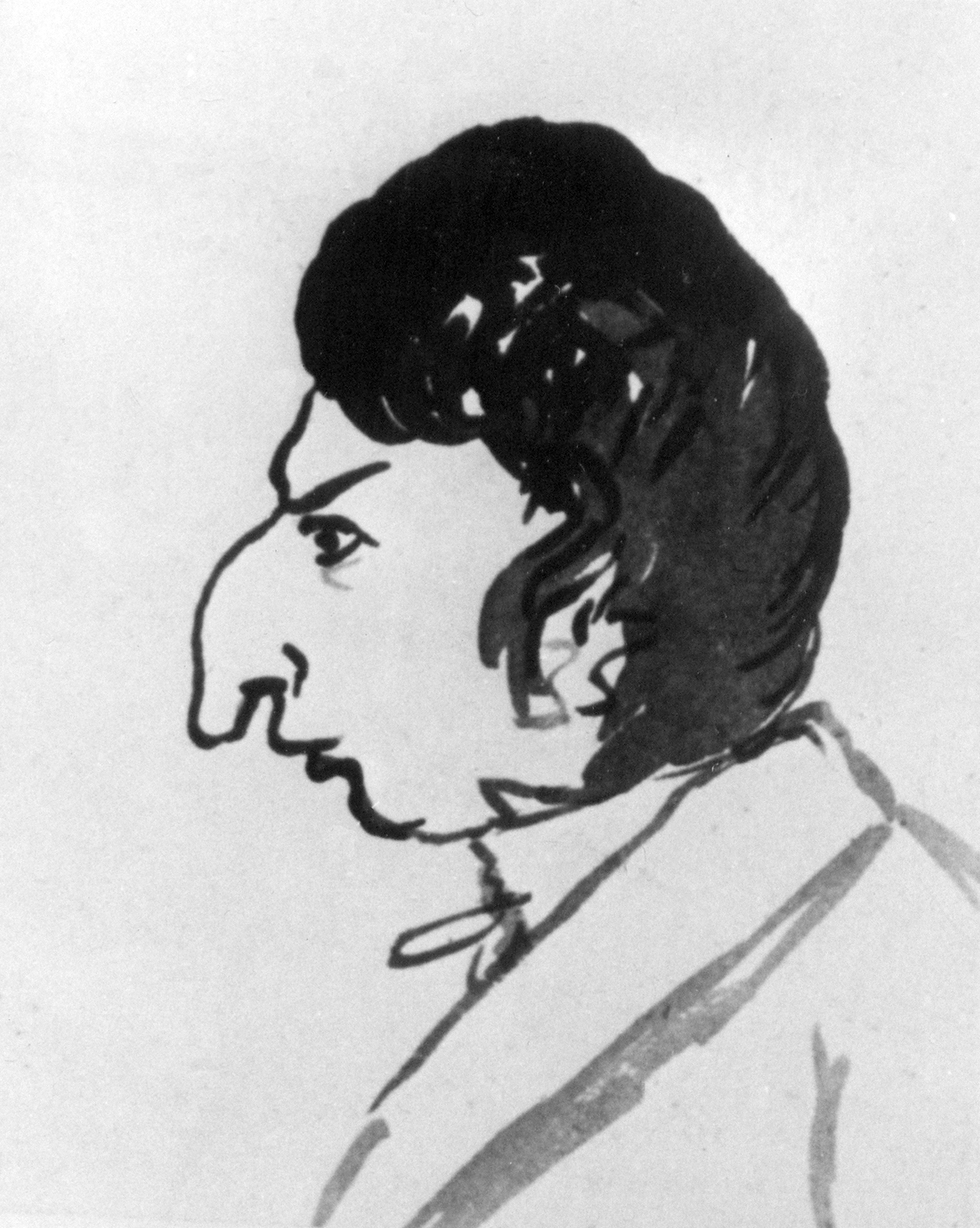

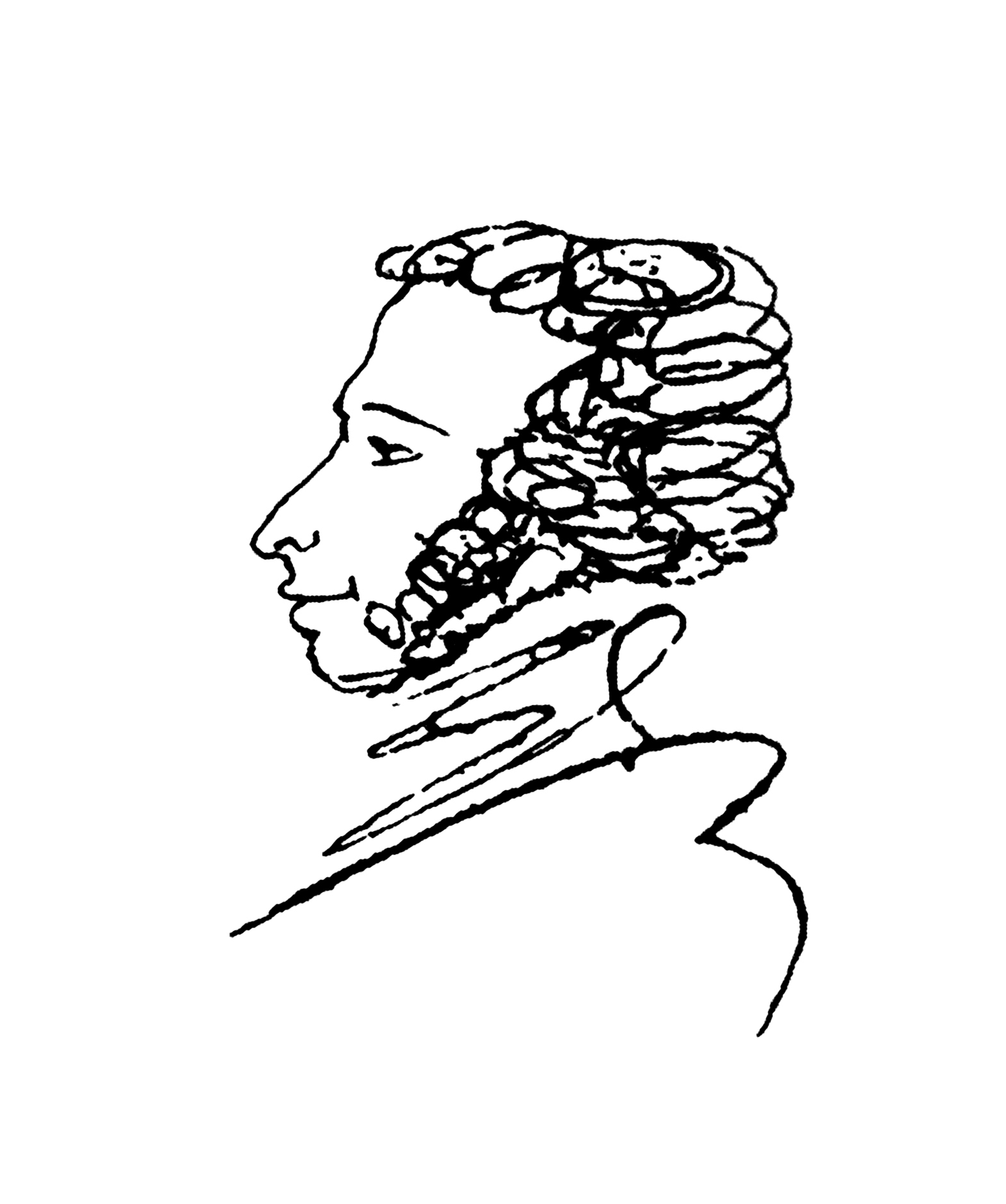

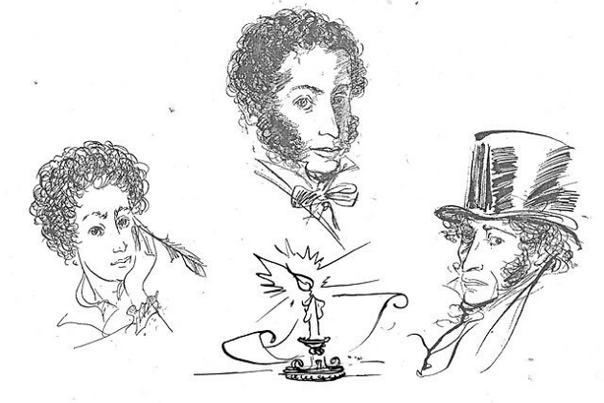

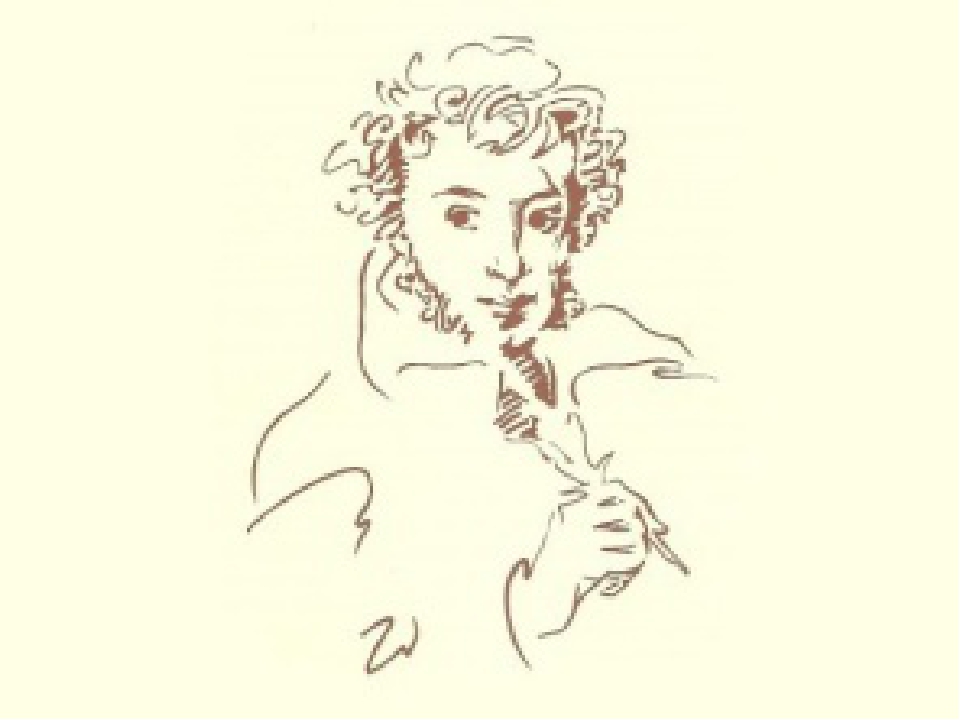

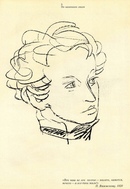

На протяжении всей жизни на полях рукописей Пушкин набрасывал свои автопортреты. Рисованные для себя и не предназначенные для широкой публики, они получили известность и были оценены лишь столетие спустя.

Пушкин великолепно знал свое лицо, в автопортретах схвачены и переданы самые разные оттенки его душевного состояния. Не всегда он изображал себя таким, каким видел, когда брался за перо или карандаш. Есть портреты воспоминания: на них он представляет себя в юности. Есть портреты, где он старается, как бы заглянуть вперед и представить облик своей старости. Есть шутливые, нарочно смешные изображения.

Сам Пушкин невысоко ценил свою внешность: «Зачем твой дивный карандаш Рисует мой арапский профиль?..»

В 1817 году был написан один из первых автопортретов поэта, так называемый «портрет в круге». (Приложение 12)

Автопортрет разительно не похож на все изображения, которые были тогда в моде и прилагались обычно к томикам стихов и поэм. Весьма далек автопортрет и от гравированного Гейтманом. Не оставляет мысль, что уже тогда Пушкин подчеркнуто хотел предстать перед публикой самим собой, а не походить на расхожие стереотипы; хотел чтоб увидели его Пушкиным, а не Байроном.

Нарисовав себя в полуфигуру (обычно его манера в автопортретах — профиль), он тщательно прорисовал голову, силуэт и детали костюма. Свое изображение заключил в своеобразный медальон и затушевал штрихом угол .«Весь облик подтянут, худощав, заострен; у него покатая, почти стремительная линия лба, надбровий, носа; выступающая вперед верхняя губу; сухая, извилистая линия рта; вздернутые очертания ноздрей, нерельефный, срезанный подбородок, крупно поставленные глаза, отмеченные той особой выпуклостью, которую сумел передать только Тропинин. «Индивидуальна… прическа: она небольшая, тщательно приглаженная, собранная округло по затылку». Больше такой манеры носить волосы у Пушкина мы не встретим. Начиная с кишиневских и кончая предсмертными изображениями, везде дальше пойдет та всклокоченная, вольная, играющая прядями и кольцами копна волос, которая входит традиционно в наше представление о пушкинском облике» (Эфрос А.М. «Автопортреты Пушкина»)

По мнению профессиональных художников, Пушкин обладал выдающимся даром портретиста, способностью одним штрихом схватить характерные черты портретируемого.

Автопортреты дали новые пути для проникновения в суть пушкинского образа, для понимания его творческой натуры.

ГЛАВА 5 . ПОРТРЕТ В СКУЛЬПТУРЕ.

5.1. Посмертная маска.

Пушкин очень боялся быть запечатленным в скульптуре, поэтому при его жизни эта идея так и не осуществилась. Первое скульптурное изображение Пушкина, уже после его смерти – посмертная маска, которая была снята с лица Пушкина Самуилом Гальбертом, по инициативе В. А. Жуковского в день смерти поэта. (Приложение 13)

При изготовлении посмертной маски скульптор, снимающий маску, как правило, работает в паре с мастером-формовщиком, готовящим горячий раствор алебастра и наносящим его на лицо умершего. Сначала ваятель определяет контуры будущей маски, накладывает на лицо «слой помады» особого состава. После затвердения алебастра снимает маску-негатив, по которой изготавливают маски-позитивы. По снятой форме было выполнено пятнадцать гипсовых отливов маски, которые В. А. Жуковский распределил между родными и близкими. «Конечно, того первого выражения, которое дала им смерть, в них не сохранилось, – замечал Жуковский, – но все же мы имеем отпечаток привлекательный; это не смерть, а сон».

По снятой форме было выполнено пятнадцать гипсовых отливов маски, которые В. А. Жуковский распределил между родными и близкими. «Конечно, того первого выражения, которое дала им смерть, в них не сохранилось, – замечал Жуковский, – но все же мы имеем отпечаток привлекательный; это не смерть, а сон».

Позже с масок первого отлива были сделаны десятки, если не сотни копий, которые по художественному исполнению и исторической значимости уступают оригиналам, но и они в наше время редки.

Помимо маски, созданной в день кончины поэта С.И. Гальбергом при участии мастера-формовщика Балина, тогда же появились гипсовые слепки посмертной маски с приделанными к ним волосами до половины головы. Они распространялись также и в рамке на голубом фоне под стеклом. Их выпуск, видимо, послужил к утверждению долго бытовавшего мнения, что с лица Пушкина было снято две маски: первая – по инициативе В.А. Жуковского, сразу же после смерти поэта, вторая – по заказу П. А. Плетнёва, на следующий день 30 января. Это не так, маска снималась один раз.

А. Плетнёва, на следующий день 30 января. Это не так, маска снималась один раз.

В московский музей Пушкина на Пречистенке маска с волосами поступила в 1983 году. На основании научных изысканий подтверждена её датировка 1837 годом, а автором оказался Полиевкит Балин, тот самый формовщик, работавший с Гальбергом. Хранилась она у его потомков, затем у друга семьи Балиных архитектора Е.И. Еремеева. Пушкинист Екатерина Всеволодовна Павлова считает, что эту маску «можно признать самостоятельным произведением и условно отнести к первой попытке изображения Пушкина в скульптуре». (Приложение 14)

5.2. А. И. Теребенев «Статуэтка Пушкина». 1837г.

Вскоре после гибели Пушкина были исполнены его изображения в скульптуре. Первой появилась статуэтка начинавшего тогда скульптора Александра Ивановича Теребенева . Несмотря на малые размеры (высота 46 см), статуэтка отличается тонкой смысловой и пластической выразительностью. Представленный стоящим, со скрещенными на груди руками, поэт погружен в глубокое раздумье. (Приложение 15)

Представленный стоящим, со скрещенными на груди руками, поэт погружен в глубокое раздумье. (Приложение 15)

Это образ большого внутреннего содержания, пленяющий своей одухотворенностью. С каким мастерством переданы в лице работа мысли, погруженность в себя, даже сам момент творчества!.. Простота и величие, ясность и скорбность, открытость и погруженность в себя гармонично сочетаются в этом образе поэта.

Этому изображению созвучно воспоминание И.С. Тургенева, увидевшего Пушкина на утреннем концерте в зале Энгельгардта в январе 1837 года: «Он стоял у двери, опираясь на косяк, и, скрестив руки на широкой груди, с недовольным видом посматривал кругом. Помню его смуглое небольшое лицо, его африканские губы, оскал белых, крупных зубов, висячие бакенбарды, темные, желчные глаза под высоким лбом почти без бровей и кудрявые волосы… Он и на меня бросил беглый взор; бесцеремонное внимание, с которым я уставился на него, произвело, должно быть, на него впечатление неприятное. Он словно с досадой повел плечом: — вообще он казался не в духе – и отошел в сторону».

Он словно с досадой повел плечом: — вообще он казался не в духе – и отошел в сторону».

5.3. С. И. Гальберг «Бюст А.С.Пушкина» 1837 г.

Снятую посмертную маску Самуил Иванович Гальберг взял за основу при лепке бюста поэта, который был готов в июле 1837 года. (Приложение 16)

С.И. Гальберг работал, основываясь на непосредственных жизненных впечатлениях, поэтому его бюст примыкает к прижизненной иконографии Пушкина. Скульптурных портрет был высоко оценен современниками. «Художественная газета» даже объявила подписку на гипсовые слепки с бюста работы Гальберга в целях воспрепятствовать появлению «безграмотных подделок».

5.4. А. М. Опекушин «Памятник А.С.Пушкину» 1880 г., 1884 г.

Самый известный памятник А.С. Пушкину установлен в Москве в конце 19 века на площади, позже названной именем поэта. Автором скульптуры стал Александр Михайлович Опекушин. На плечи автора легла огромная ответственность: создать образ, в котором ощущение присутствия поэта сохранится на века. (Приложение17)

На плечи автора легла огромная ответственность: создать образ, в котором ощущение присутствия поэта сохранится на века. (Приложение17)

Мастер изобразил поэта в момент вдохновения. Его герой погружен в себя, и в голове его рождаются новые строки… С каким мастерством переданы в лице работа мысли и даже сам момент творчества!.. Простота и величие, ясность и скорбность, открытость и погруженность в себя гармонично сочетаются в этом образе поэта.

Скульптор изобразил поэта в полный рост, одетым в длинный сюртук, поверх которого наброшен плащ. Голова в задумчивости наклонена, словно он размышляет над новым произведением. Правая рука привычным жестом заложена за борт сюртука; в левой, откинутой назад, — шляпа. Немного выдвинутая вперед левая нога создает иллюзию медленного движения.

Непринужденная поза и задумчивый взгляд — именно таким его привыкли видеть. А для большего портретного сходства Опекушин даже воспользовался посмертной маской, снятой с лица поэта в день его кончины.

Памятник А.С. Пушкину был открыт 6 июня 1880 году ко дню рождения поэта.

Одиннадцати метровый памятник, выполненный из бронзы, стоит на высоком, гранитном постаменте, созданным архитектором И. Н. Шредером. Пьедестал украшают строки из пушкинского стихотворения «Памятник»:

Я памятник воздвиг себе нерукотворный,

К нему не зарастет народная тропа,

Вознесся выше он главою непокорной

Александрийского столба…

Тот же А.М. Опекушин стал автором памятника поэту на Пушкинской улице в Петербурге, открытый в 1884 г. (Приложение 18)

В этом случае автор показывает поэта в гордой позе, непокорного, эмоционального. Поза героя со скрещенными на груди руками — раскрывает образ Пушкина-бунтаря, устремленного в будущее, опередившего свое время. Это образ большого внутреннего содержания, пленяющий своей одухотворенностью. С каким мастерством переданы в лице работа мысли, погруженность в себя, даже сам момент творчества!.. Простота и величие, ясность и скорбность, открытость и погруженность в себя гармонично сочетаются в этом образе поэта.

С каким мастерством переданы в лице работа мысли, погруженность в себя, даже сам момент творчества!.. Простота и величие, ясность и скорбность, открытость и погруженность в себя гармонично сочетаются в этом образе поэта.

С этим памятником связано множество легенд. Рассказывают, что когда у городского начальства появилась идея перенести скульптуру в другое место, то за «своего» Пушкина вступились дети из окрестных домов. Они окружили памятник и не пропускали рабочих. Чиновники уступили детям.

5.5. Р. Р. Бах. «Памятник А.С.Пушкину» 1899 г.

6 мая 1899 года в связи со столетним юбилеем со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина был торжественно заложен памятник поэту в Лицейском саду Царского села.

Памятник в Лицейском садике стал гордостью российской скульптуры и визитной карточкой Роберта Робертовича Баха, занявшего после этой работы достойное место в Пантеоне русских скульпторов и художников. (Приложение 19)

(Приложение 19)

Скульптор вернул бронзового Александра Пушкина в то счастливое для него время, когда он еще только грезил славой и был равным среди товарищей-лицеистов. Пушкин Баха — молод и полон надежд, задумчиво он рассматривает свои любимые Царскосельские сады (недаром Пушкин писал: «Отечество намъ Царское Село» — и эта цитата высечена на гранитном цоколе памятника). Открытие памятника А. С. Пушкину состоялось 15 октября 1900 г. в Лицейском садике. Памятник Пушкину в Царском Селе — это изображение живого человека, и не просто человека — поэта, охваченного раздумьями. Пушкина в форме лицеиста, изображен сидящем на ажурной скамье, одной рукой он подпирает голову, другая, опираясь локтем о спинку скамьи, свободно свисает. Задумчивость Пушкина в этом памятнике лишена торжественной значимости. Поэт здесь вовсе не собирается становиться столпом литературы и культуры мира, а лишь — Поэтом, что является самым высоким титулом.

5.6. М. К. Аникушин «Памятник А.С. Пушкину» 1957 г.

М. К. Аникушин «Памятник А.С. Пушкину» 1957 г.

В июне 1957 года был установлен ПамятникА.С. Пушкину на площади Искусств напротив здания Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге. Авторами которого выступили скульптор Михаил Константинович Аникушин и архитектор Василий Александрович Петров. Скульптура великому поэту была открыта в день празднования 250-летия основания города Ленинград. (Приложение 20)

Хрупкая, изящная фигура поэта застыла как бы в момент чтения стихов. Позже Аникушин объяснил свой замысел: «Пушкин очень яркий человек по характеру, прост в своих действиях и ясен в мыслях, поэтому я старался отбросить все детали, которые заслонили бы это живое изображение нашего великого поэта… Я хотел, чтобы от памятника, от фигуры Пушкина веяло радостью и солнцем… Эта работа, которая продолжалась более семи лет, была осуществлением творческой мечты Мне хотелось выразить в нем обаяние Пушкина, благородство характера, его любовь к свободе, мечты о светлом будущем России. ..». К Аникушину, создателю скульптурной Пушкинианы, поэзия Пушкина с ее живым, гибким, страстным, певучим словом и дивными сказками пришла еще в детстве. Пришла и навсегда осталась в сердце скульптора. Работая над образом Пушкина, Аникушин жил в атмосфере его поэзии. Он стремился прочесть Пушкина глазами скульптора, создать образ поэта во взаимосвязи с его поэзией, пластически выразив свое понимание Пушкина.

..». К Аникушину, создателю скульптурной Пушкинианы, поэзия Пушкина с ее живым, гибким, страстным, певучим словом и дивными сказками пришла еще в детстве. Пришла и навсегда осталась в сердце скульптора. Работая над образом Пушкина, Аникушин жил в атмосфере его поэзии. Он стремился прочесть Пушкина глазами скульптора, создать образ поэта во взаимосвязи с его поэзией, пластически выразив свое понимание Пушкина.

Памятник был выполнен из бронзы. Высота составляет более 4 метров, вместе с пьедесталом – около 8 метров. Пьедестал был вырублен из гранита красноватого цвета, который добыли в Кар-Лахти под Ленинградом. Основание выполнено из кованого гранита. Высеченную золотом надпись: «Александру Сергеевичу Пушкину» можно увидеть на лицевой стороне пьедестала. Благодаря постаменту внушительных размеров, за счет которого фигура Александра Сергеевича возвышается над землей, скульптура превосходно вписалась в ансамбль площади, которую спроектировал в классицистическом стиле архитектор Карл Иванович Росси.

«Мне хотелось, чтобы на пьедестал встала не просто скульптура, а необыкновенный, будто живой человек…Частица души города» вспоминал М.К. Аникушин.

ГЛАВА 6 . Памятники Пушкину в Волгограде и

Волгоградской области

Сегодня трудно себе представить какой-либо город, в котором не увековечен образ Пушкина. В честь гения названы улицы, парки, музеи, библиотеки, детские центры! По всей России рассредоточены скульптурные изображения Пушкина, исчисляющиеся сотнями, причем каждый скульптор по-своему воссоздал образ Пушкина.

В 1960 году, около Дворца культуры имени С. М. Кирова, в Кировском районе Волгограда, был установлен первый в городе памятник поэту Александру Сергеевичу Пушкину. (Приложение 21)

Автор этой работы неизвестен. Несмотря на то, что скульптура разрушается, горделивая осанка поэта назло всем катаклизмам пока сохраняется.

Сейчас здесь ежегодно проводят Пушкинский день работники библиотеки-филиала № 7 им. В. Г. Короленко.

Еще один памятник поэту находится в Краснооктябрьском районе Волгограда по улице Таращанцев, 51, во дворе средней общеобразовательной школы №13. Рядом с памятником ежегодно проводятся торжественные линейки и знаковые мероприятия. (Приложение 22)

В Центральном районе г. Волгограда, в Союзе писателей России находится бюст А.С. Пушкина работы скульптора Юшина Ю.Ф. Все литературные встречи и вечера здесь проводятся в присутствии великого поэта. (Приложение 23)

В 1999 году в честь 200-летия со дня рождения поэта был открыт памятник в сквере на берегу Царицы напротив Дома художника в Центральном районе Волгограда. Бюст поэта выполнен из гранита и установлен на постаменте высотою 6 метров. (Приложение 24)

Автор проекта — скульптор, народный художник Российской Федерации, почетный гражданин города Волгограда Виктор Фетисов. За эту работу скульптор награжден Золотой Пушкинской медалью.

За эту работу скульптор награжден Золотой Пушкинской медалью.

Виктор Георгиевич рассказывает об одном из своих любимых проектов. Предполагалось создать там целый пушкинский городок — поставить фонари, стилизованные под XVII-XIX вв., лавочки, сделать еще несколько скульптур персонажей творчества Пушкина, и даже найти место для Натали. Там следовало появиться и двум глыбам — одной с надписью, а второй в качестве площадки, на которую могли бы становиться поэты и читать стихи.

Памятник Пушкину стал важным местом в культурной жизни города. Так в День русского языка, всероссийский праздник, утвержденный главой государства в 2011 г. и приуроченный ко дню рождения классика русской литературы А.С. Пушкина, 6 июня в сквере у памятника проходят волгоградские пушкинские чтения. В этот день здесь собираются самые разные люди: от заслуженных деятелей искусства и культуры до совсем юных поклонников русской поэзии, которых объединяет любовь к родному языку и русской культуре

23 сентября 2015 г. в Волгограде был установлен еще один памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Бронзовая скульптура появилась возле кафе-ресторана «Онегин» по адресу: набережная им. 62 Армии, 5б.

в Волгограде был установлен еще один памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Бронзовая скульптура появилась возле кафе-ресторана «Онегин» по адресу: набережная им. 62 Армии, 5б.

Скульптура изображает поэта в полный рост. Поэт стоит в свободной позе у металлической ограды, а его цилиндр расположился рядом. На цилиндре лежит роза, на которой сидит маленький соловей. Памятник выполнен из полимера. (Приложение 25)

Автором скульптуры является Павел Иванович Черкис — почетный академик Академии художеств России.

«Теоретическая» подготовка – изучение множества рисунков и фотографий, статей – заняла больше месяца, на лепку ушло больше двух. Сначала Черкис создал этюд – 50- сантиметровую фигуру Пушкина. Затем слепил ее в глине в натуральную величину, снял форму, в которую залил полимер.

Памятник был выполнен в пропорции 1,25 к натуральному размеру.

« Мой Пушкин в расцвете лет. Ему где-то 30-31 год. Это поэт периода влюбленности и совершенствования», – рассказывает скульптор. Черкис долго размышлял, во что «одеть» поэта? Ведь Пушкин, по словам автора памятника, в одежде аскетом не был. Светский гардероб Александра Сергеевича имел и испанский плащ, и турецкие шаровары, и конечно же черный фрак. В итоге поэт одет в «придуманный костюм», но характерный для поэта.

Ему где-то 30-31 год. Это поэт периода влюбленности и совершенствования», – рассказывает скульптор. Черкис долго размышлял, во что «одеть» поэта? Ведь Пушкин, по словам автора памятника, в одежде аскетом не был. Светский гардероб Александра Сергеевича имел и испанский плащ, и турецкие шаровары, и конечно же черный фрак. В итоге поэт одет в «придуманный костюм», но характерный для поэта.

6 июня 1999 года в г.Волжском состоялось торжественное открытие памятника великому русскому поэту. Автором бюста Александра Сергеевича Пушкина является Народный художник РСФСР, профессор Волгоградского государственного архитектурно- строительного университета Петр Лукич Малков. Событие приурочили к 200-летию со дня рождения поэта и 45-летию Волжского. (Приложение 26)

Памятник находится напротив здания театра кукол «Арлекин» по адресу: улица Пушкина, 1. Это место — в самом центре города Волжского, недалеко от парка Гидростроителей.

Открытие памятника Пушкину стало знаковым событием в жизни города. Ежегодно 6 июня в день рождения поэта на этом месте проводятся пушкинские чтения.

Ежегодно 6 июня в день рождения поэта на этом месте проводятся пушкинские чтения.

II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

В исследовании приняли участие ученики 7-10 классов. Учащимся был предложен раздаточный материал с иллюстрациями портретов А.С. Пушкина. Необходимо было выбрать один портрет, наиболее соответствующий их представлению о поэте.

Таблица 1.

Какое изображение А.С. Пушкина в живописи и скульптуре вы считаете наиболее реалистичным?

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

1

Тропинин В.А.

3

4

4

5

2

Кипренский О.А.

5

8

6

6

3

Райт Т.

2

3

3

5

4

Автопортреты

7

2

—

—

5

Аникушин М.К.

1

—

—

1

6

Опекушин А.М.

1

1

3

3

7

Бах Р.Р.

5

8

8

4

Вывод: Когда мы слышим имя Пушкина, мы вспоминаем знакомый образ — вьющиеся волосы, бакенбарды, большой рот с полными губами, светлые ясные глаза, красивые руки с длинными пальцами. Пушкин — гениальный поэт, интересная личность, обаятельный человек-всегда привлекал внимание художников. Создано множество его изображений и создаются все новые и новые.

Создано множество его изображений и создаются все новые и новые.

На основании проведенного опроса, мы видим, что представляя образ А.С.Пушкина, учащиеся отдают предпочтение наиболее знакомым и известным произведениям живописи и скульптуры Наибольшее количество голосов получил образ поэта, созданный скульптором Р.Р.Бахом и художником О.А. Кипренским.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

У каждого возраста свой Пушкин. Свой не только по восприятию его произведений, но и по представлению о его духовности и внешнем облике поэта, каким он был этот облик?

Работая над данной темой, мы обнаружили, что прижизненных художественных портретов А.С. Пушкина насчитывается около 18. История создания и судьба каждого из этих портретов интересны. Каждый художник раскрыл по-своему внутренний мир, чувства, характер Пушкина через внешние признаки: позу, мимику, жесты, одежду, манеру поведения. Создаётся ощущение, что Настоящий Пушкин сейчас протянет руку именно нам и заговорит по душам сквозь столетия…

Образ поэта, его жизнь, его трагическая гибель волнуют художников каждой эпохи. Мы знаем немало значительных портретов Пушкина, созданных художниками в последующее время.

Мы знаем немало значительных портретов Пушкина, созданных художниками в последующее время.

Мысль о том, что Пушкин является крепким звеном, связывающим поколения из разных столетий, позволяет гордиться нашими культурными корнями.

Практическая значимость нашего проекта заключается в том, что мы попробовали соединить художественный и словесный портреты, что помогло нам составить свой портрет известного поэта.

Портрет не живет сам по себе, он как бы вступает в диалог с каждым из нас, как и мы, чувствует нас, хоть и не прямо, но смотрит на каждого. Пушкин смотрит на нас, потомков, с любовью. А мы в ответ дарим ему свои восхищение и безмерную благодарность за все!

Наша гипотеза, выдвинутая в начале исследовательской работы, оказалась верной: глядя на каждый из художественных портретов, читая дневниковые заметки современников А.С. Пушкина, а также собственные высказывания поэта о себе и своей внешности, можно создать портрет А. С. Пушкина в разные периоды жизни. Так каким же был Пушкин на самом деле?

С. Пушкина в разные периоды жизни. Так каким же был Пушкин на самом деле?

В А.С. Пушкине сочеталось многое: творческая одаренность, внутреннее движение мысли, вдохновение, сосредоточенность, внутренняя взволнованность, внешнее спокойствие, мечтательность, гордость, полная внутренняя раскованность, поэтическая одухотворенность, человечность, скромность, страстный порыв, пылкость, ясность мысли, доверительность, открытость, восторженность, борение рассудка и чувства, живость, непринужденность, увлеченность, задумчивость, озабоченность,

одиночество, ощущение трагичности. Это наш портрет А.С.Пушкина…

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Чириков С.Г.

Приложение 2

Гейтман Е.И.

Приложение 3

Энгельгард Е.А.

Приложение 4

Вивьен И. Е.

Е.

Приложение 5

Тропинин В.А.

Приложение 6

Кипренский О.А.

Приложение 7

Уткин Н.И.

Приложение 8

Гиппиус Г.А.

Приложение 9

Райт Т.

Приложение 10

Соколов П.Ф.

Приложение 11

Линев И.

Приложение 12

Автопортрет

Галерея автопортретов А.С. Пушкина, относящихся к разным периодам его творчества:

1 — на полях рукописи поэмы «Кавказский пленник» (инвентарный № 46, лист 6), дата рисунка — май 1821 г. в период южной ссылки, Кишинев;

в период южной ссылки, Кишинев;

2, 5, 4, 6, 11 — на полях черновой записи рукописи романа «Евгений Онегин» (инв. № 834,834,835, 834. 834), даты — май-ноябрь 1823 г. в период южной ссылки, Кишинев-Одесса; 3 — на листке с записями турецких слов (инв. № 698, первый лист обложки), тогда, же;

8 — на листке с автографом стихотворения «Н.Д. Киселеву» (инв..№ 905), 14 июня 1828г., Москва;

9 — зарисовка Пушкина в альбоме Ушаковой (инв. № 1723 ), 1827- 1830 гг., Москва;

7, 10 — два автопортрета на одном листе, на первом — так автор видел себя до ссылки, на втором — после возвращения (инв. № 715), сентябрь — октябрь 1826 г., Москва;

12 — один из последних автопортретов на черновике письма к В.А. Соллогубу (инв. № 343):, 20-28 февраля 1836 г., Петербург.

Приложение 13

Посмертная маска

Приложение 14

Посмертная маска с волосами

Приложение 15

Теребенев А. И.

И.

Приложение 16

Гальберг С. И.

Приложение 17

Опекушин А. М.

Приложение 18

Опекушин А. М.

Приложение 19

Бах Р. Р.

Приложение 20

Аникушин М. К.

Приложение 21

Около Дворца культуры имени С. М. Кирова

Приложение 22

Приложение 23

в Союзе писателей России

Приложение 24

Приложение 25

Приложение 26

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Азадовский М.

К. Путеводитель по Пушкину, — М., 2009.

К. Путеводитель по Пушкину, — М., 2009.Анненков П.В. Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина. М., 1984. С.317.

Басина М.Я. Там, где шутят. Михайловские рощи. Л., 1981 г.

Башкеева В.В. От живописного портрета к литературному. Русская поэзия и проза конца XVIII – первой трети XIX века. Улан-Удэ, 1999.

Боголепов П.К. Тропа к Пушкину. М., 1984 г.

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2007. «Кирилл и Мефодий» 1996г. «Кирилл и Мефодий» с изменениями и дополнениями, 1997-2004гг.

Вересаев В. Спутники Пушкина. М., 1993.

Вересаев В.В. Пушкин в жизни. СПб., 1995

Гессен А.И. Жизнь поэта. М., 1990 г.

Голлербах Э.Ф. А. О. Пушкин в изобразительном искусстве. — Л., 1937.

Гончаров И.

А. Лучше поздно, чем никогда. Собр. соч.: В 8 т. М., 1952—1955. Т.8. Статьи, заметки, рецензии, автобиографии, избранные письма. С. 70.

А. Лучше поздно, чем никогда. Собр. соч.: В 8 т. М., 1952—1955. Т.8. Статьи, заметки, рецензии, автобиографии, избранные письма. С. 70.Грабарь Э.М. Внешний облик Пушкина// А.С. Пушкин 1799-1949.

Денисенко С.В., Фомичев С.А. «Пушкин рисует. Графика Пушкина». СПб., 2001.

Материалы юбилейных торжеств.-М.: Академии наук СССР, 1951

Керцелли Л.Ф Мир Пушкина в его рисунках. — М., 1988.

Кудрявцева Л. С. Себя как в зеркале я вижу: Рассказ о портретах Пушкина — Издательство «Малыш» — М.,1986.

Кузьмин М.Н «Во сне я видел Пушкина..»

Лотман Ю.М. А.С. Пушкин. М., 1990 г.

Лунин Б.В., Ланина В.И Живые страницы. Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Белинский,- М: Детская литература, 1979.

Минина А.И. Пушкин. [Альбом] (серия «Семья художника»).

Л., 1990. — 31 с.

Л., 1990. — 31 с.Московская изобразительная Пушкиниана. /сост. Л.И.Вуич, Е.В.Муза, Е.В.Павлова. М., 1976.

Московская изобразительная Пушкиниана Гос. Музей А.С. Москва, «Изобр. искусство», 1989 г.

Павлова Б. В. А. С. Пушкин в портретах. — М., 1989.

Ракова М. «Василий Андреевич Тропинин» Изобразительное искусство” , 1982 г.

Солнце России. Русские писатели о Пушкине. Век ХХ. Москва. «Дружба народов» 1999 г.

Стерлигов А.Б. Портрет в русской живописи XVII – первой половины XIX века.// Портрет в русской живописи XVII – первой половины XIX века [альбом]. М., 1985. С.40.

Цявловская Т. Г. Рисунки Пушкина — М., 1986.

Шубин Б.М.. Дополнения к портретам. Издательство «Знание» 1986

Как нарисовать Пушкина поэтапно карандашом (51 фото) — легкие мастер-классы для начинающих

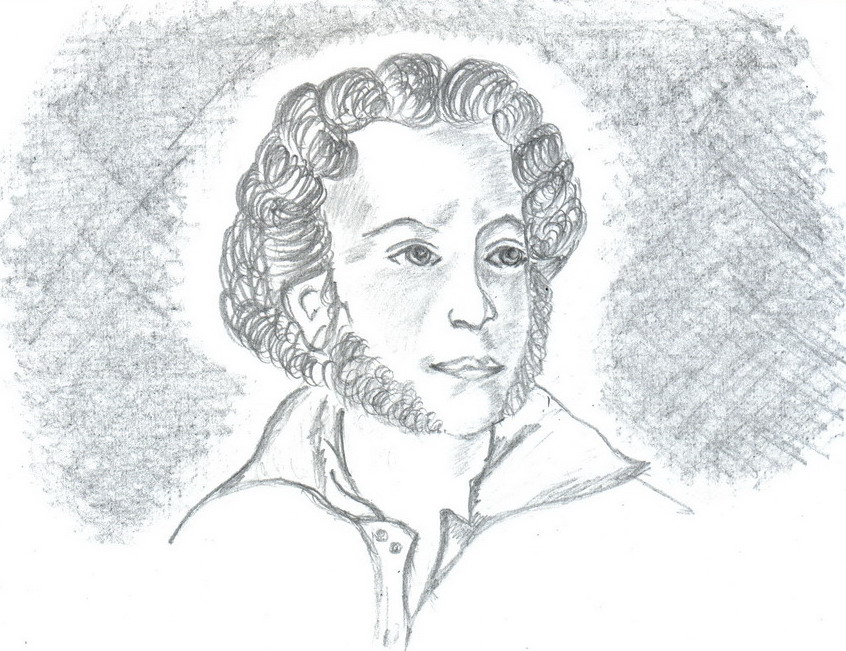

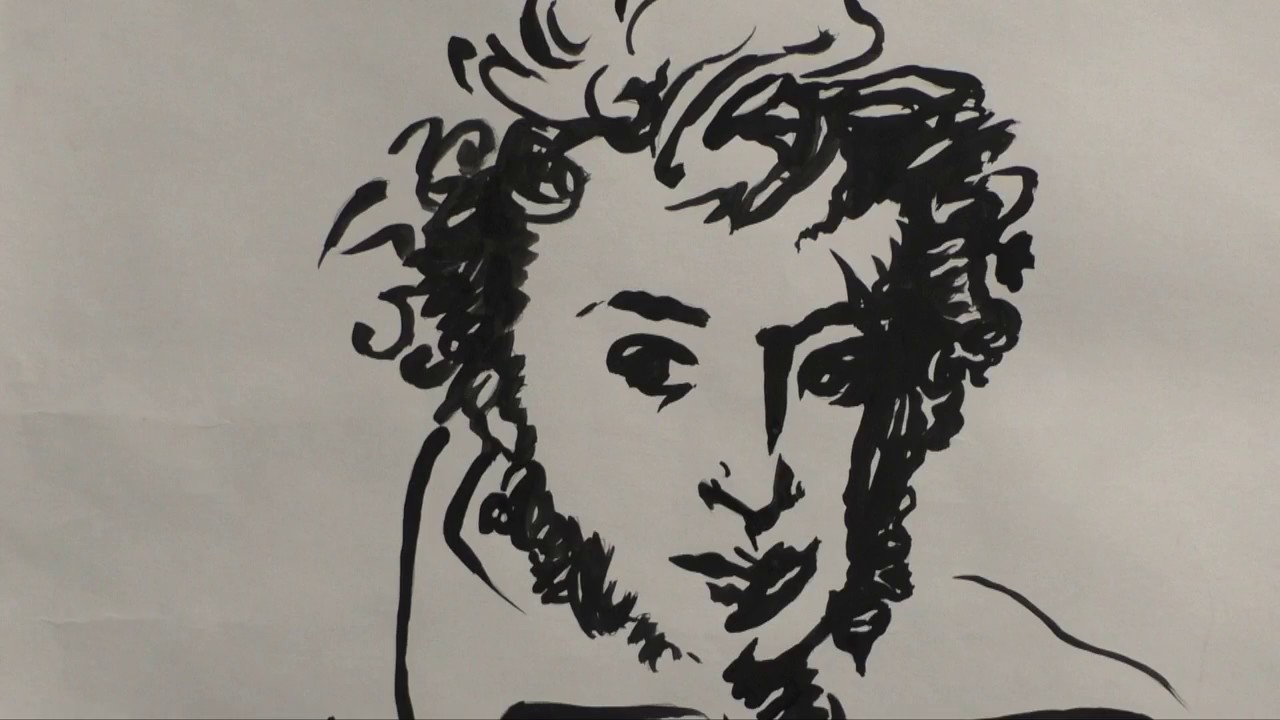

Чтобы назвать лучшего русского поэта, не нужно долго думать. Все сразу вспомнят Александра Сергеевича Пушкина, как светила русской литературы. Его история о рыбаке и рыбе знакома с детства, но из его пера вышли и другие шедевры. Поэтому иногда хочется нарисовать его портрет. Это могут сделать мастера искусства или любители, как им заблагорассудится. Но чтобы этому научиться, стоит внимательно рассмотреть все существующие портреты творческого гения. Кстати, сам хорошо рисовал. И он создавал автопортреты высочайшего качества.

Все сразу вспомнят Александра Сергеевича Пушкина, как светила русской литературы. Его история о рыбаке и рыбе знакома с детства, но из его пера вышли и другие шедевры. Поэтому иногда хочется нарисовать его портрет. Это могут сделать мастера искусства или любители, как им заблагорассудится. Но чтобы этому научиться, стоит внимательно рассмотреть все существующие портреты творческого гения. Кстати, сам хорошо рисовал. И он создавал автопортреты высочайшего качества.

Содержание:

- Что нужно для создания качественного рисунка?

- Рисуем Пушкина анфас со скрещенными на груди руками

- Мы используем стиль самого Пушкина

- Фото идеи и примеры рисования Александра Сергеевича Пушкина

Что потребуется для создания качественного рисунка?

Изучите все доступные изображения. Представьте себе его картину. Воспользуйтесь пошаговым планом, составленным мастером. Что вам нужно:

- Черная ручка;

- Альбомный лист;

- Карандаш.

Согласитесь, не сложный набор инструментов. Готово, так что приступим к переносу аватарки Пушкина на бумагу:

Готово, так что приступим к переносу аватарки Пушкина на бумагу:

- Изучив образ Пушкина, вы уже знаете, что его отличает покатый лоб, длинный нос и тонкие губы. Создайте карандашный набросок. Немного левее верхнего центра листа проведите линию вниз. Следует выделить контуры лба. Затем выберите положение носа и спуститесь вниз, чтобы добавить контур губ. Разделите губы пополам. Поверните линию вправо, чтобы закончить подбородок.

- Продолжайте использовать карандаш. Теперь выберите вьющиеся волосы чуть выше лба. Добавьте подходящие бакенбарды. Запомнить? Вы изучили их структуру перед тем, как приступить к работе. Также нарисуйте глаза возле носа.

- Нарисуйте роскошные волосы поэта. Воспользуйтесь доступными примерами. Действительно, образ завершен.

- Перейти к деталям. Выделите глаза, нос, рот и подбородок. Используйте черную ручку, чтобы сделать контуры портрета более толстыми и выразительными для большей реалистичности.

Многие могут подумать, что это детский подход к созданию портрета, но главное, что вы все сделали правильно. А вы умеете учить малышей рисовать Пушкина, разве не здорово? Обещаем, что дальше будет труднее.

А вы умеете учить малышей рисовать Пушкина, разве не здорово? Обещаем, что дальше будет труднее.

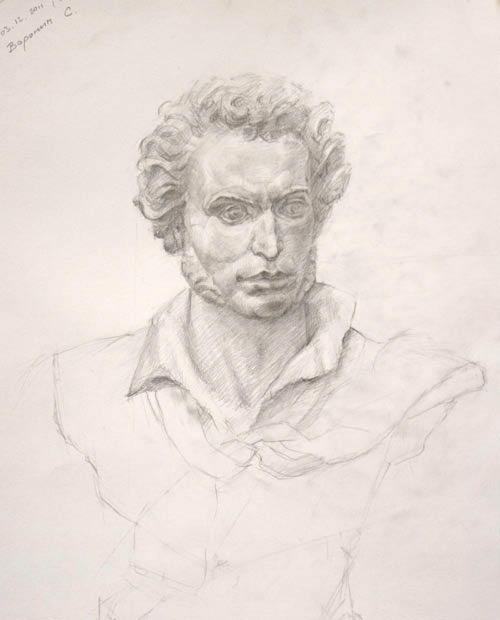

Нарисуем Пушкина анфас со сложенными на груди руками

Это вариант средней сложности. Даже некоторым взрослым будет сложно справиться, но благодаря инструкции вы сможете нарисовать хороший портрет. Для этого потребуется внушительный набор инструментов:

- Хорошо заточенные карандаши разной твердости для разных этапов формирования рисунка;

- Ластик;

- Специальная палочка для формирования однородной структуры после растушевки. Этой цели может служить небольшой кусочек оторванной бумаги.

- Среднезернистая бумага. Его структура подходит начинающему художнику. Это упростит задачу;

Потерпи. Надеемся, у вас хорошее настроение и ничто не помешает, а то отложите работу на другое время. Если все пойдет хорошо, рабочая среда гарантирована, тогда можно приступать к созданию:

- Разделите бумагу на четыре равные части. Это поможет вам создать практичный набросок.

Линии эскиза не должны быть слишком жирными, так как некоторые из них нужно будет стереть.

Линии эскиза не должны быть слишком жирными, так как некоторые из них нужно будет стереть. - Создайте овальную форму головы. Меньше для подбородка. Создайте изображение шеи и скрещенных рук на груди.

- Детализируйте черты лица, носа, лба, ушей, подбородка, глаз. Выделите место воротника и остальной верхней одежды поэта.

- Оформите полноценные пушкинские рот, глаза и нос. Добавьте пуговицы к своей одежде.

- Добавьте кудрявые волосы. Начните обводить контур дизайна. Штрихуйте несколько областей. Не забудьте выделить тени. Рисунок фактически готов.

Осмотрите свою работу, при необходимости добавьте реалистичности. Этот урок был трудным, но благодаря опыту первого примера вы проделали большую работу.

Используем стиль самого Пушкина

Он любил переносить свое изображение на бумагу благодаря аватарке. Такой вариант подойдет, если вам нужно оформить иллюстрацию к одному из творений гения. Например, сказка о царе Салтане, почему детям нравятся князь Гвидон и царевна-лебедь. Подобные этюды Пушкин создавал в поисках вдохновения. Для этого я использовал ручку, но нам понадобятся:

Подобные этюды Пушкин создавал в поисках вдохновения. Для этого я использовал ручку, но нам понадобятся:

- Обычный карандаш;

- Ластик;

- Править;

- Кисть и черная краска.

- Бумага;

Если все готово. Мы можем перейти к самой интересной части:

- Используйте первый пример для рисования. Проведите линию сверху вниз. Наша цель — выделить покатый лоб, заостренный нос и тонкие губы. Проведите линию вправо, образуя подбородок. Это очень просто.

- Нарисуйте глаза и добавьте слегка приподнятую бровь. Выделите контур лба. Сформируйте полный нос. Разделите тонкие губы поэта.

- Эскиз фактически готов. Осталось только добавить настоящие бакенбарды и вьющиеся волосы. Смело делайте их слишком пышными, ведь этим качеством своих локонов Пушкин гордился. Они напомнили ему восточную кровь, кипящую в его жилах.

- Образ готов. Теперь нужно стереть лишние линии. Для этого используйте ластик. На этот раз потребуется немного раскраски.

Используйте кисть и черный цвет, чтобы выделить контур дизайна. Подождите, пока он высохнет. И добавит выразительности вьющимся волосам и бакенбардам.

Используйте кисть и черный цвет, чтобы выделить контур дизайна. Подождите, пока он высохнет. И добавит выразительности вьющимся волосам и бакенбардам.

Этот человек оставил неизгладимый вклад в национальную культуру. Помните, что он писал, популярная стезя у него не вырастет. Поэтому, чтобы не забыть его мудрые рифмы, правильная композиция линий не помешает, порой, нарисовать его портрет.

Кроме того, он поможет развить мелкую моторику рук, глаз, чувство прекрасного, улучшить работу мозга и раскрыть таланты художника. На сегодня все, но не забывайте нас, вернитесь еще раз, чтобы узнать больше о других техниках и темах рисования. Скоро увидимся.

Фото идеи и примеры по рисованию Александра Сергеевича Пушкина

( Пока оценок нет )

Малыш Пушкин.

Пять детских портретов из музеев Москвы

Пять детских портретов из музеев МосквыВ Международный день защиты детей рассматриваем детские портреты из собрания Музея обороны Москвы, Мемориального музея А.Н. Скрябина, Государственного музея А.С. Пушкина и Музея героев Советского Союза и России. Пять историй о детях, вдохновивших художников и фотографов, — в совместном материале mos.ru и агентства «Мосгортур».

Портрет Саши ПушкинаСуществует множество портретов Александра Пушкина кисти отечественных и зарубежных живописцев. Художники часто изображали взрослого Александра Сергеевича, но маленький Саша оказался на полотне лишь один раз, в 1802 году.

Автор работы, французский художник Ксавье де Местр, был частым гостем в доме Пушкиных. Он давал уроки рисования сестре поэта Ольге. Ксавье увлекался не только живописью — он любил поэзию и читал свои произведения семье воспитанницы. Поговаривают, что он был одним из людей, побудивших Пушкина на сочинительство.

В коллекции Государственного музея А. С. Пушкина портрет работы Ксавье де Местра оказался в 1961 году. Это был дар Всеволода Якута, актера Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой, сыгравшего поэта в спектакле «Пушкин», не выходившего из репертуара театра с 1949 по 1969 год. Артисту эту картину подарила одна из зрительниц, чей прапрадед был врачом Пушкиных. Среди литературоведов долго обсуждался вопрос подлинности работы: действительно ли на ней изображен Александр Сергеевич в детстве? После многочисленных проверок оригинальность была подтверждена. Портрет кисти де Местра до сих остается единственным известным детским изображением Пушкина.

С. Пушкина портрет работы Ксавье де Местра оказался в 1961 году. Это был дар Всеволода Якута, актера Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой, сыгравшего поэта в спектакле «Пушкин», не выходившего из репертуара театра с 1949 по 1969 год. Артисту эту картину подарила одна из зрительниц, чей прапрадед был врачом Пушкиных. Среди литературоведов долго обсуждался вопрос подлинности работы: действительно ли на ней изображен Александр Сергеевич в детстве? После многочисленных проверок оригинальность была подтверждена. Портрет кисти де Местра до сих остается единственным известным детским изображением Пушкина.

Спал в театре, проигрывал в карты, спорил с тещей: что еще Пушкин делал в Москве

Фотография Бори БугаеваПятилетний мальчик Боря Бугаев, запечатленный на фотографии, вырос и стал одним из самых известных поэтов Серебряного века. Не старайтесь вспомнить поэта Бориса Бугаева — прославится он не под своим именем, а под псевдонимом Андрей Белый.

Он родился в семье математика профессора Императорского московского университета Николая Бугаева. Родители будущего поэта стремились всячески развить таланты ребенка: отец культивировал в нем интерес к точным наукам, а мать занималась гуманитарной стороной образования — обучала сына чтению и музыке, рассказывала об искусстве. Мальчик долго не мог определиться с делом жизни, боясь разочаровать маму или папу. Это стало одной из причин, по которым он писал свои стихотворения под псевдонимом. Его произведения выходили в свет под разными именами — от Студента-естественника до Леонида Ледяного, пока однажды близкий друг Сергей Соловьев не предложил ему взять звучный псевдоним Андрей Белый.

Детская фотография поэта находится в экспозиции Мемориальной квартиры Андрея Белого.

Фотография Юлиана Скрябина12 февраля 1908 года в семье Александра Скрябина и Татьяны Шлецер-Скрябиной родился мальчик, которого назвали Юлианом. Сын композитора довольно рано начал играть и сочинять музыку сам, проводя за инструментом по несколько часов в день. В 1913 году Юлиан стал ходить в школу Гнесиных. Уже тогда его талант был очевиден всем. Кроме музыки, юного гения интересовала поэзия (он сам писал стихи), а через два года Юлиан увлекся философией и архитектурой.

В 1913 году Юлиан стал ходить в школу Гнесиных. Уже тогда его талант был очевиден всем. Кроме музыки, юного гения интересовала поэзия (он сам писал стихи), а через два года Юлиан увлекся философией и архитектурой.

Следующий год принес Татьяне Шлецер-Скрябиной и детям тяжелейшее испытание: в апреле от заражения крови скончался Александр Николаевич. Смерть отца семейства поставила семью в трудное материальное положение. Кроме того, так совпало, что договор на аренду квартиры, в которой жили Скрябины, истек в день смерти композитора. На помощь вдове пришли близкие друзья, организовавшие Скрябинские общества в Петрограде и Москве и собиравшие средства на выплату арендной платы за квартиру.

Через два года в России началась Гражданская война, и в 1918-м Шлецер-Скрябина приняла решение увезти детей в Киев. Там 10-летний Юлиан поступил в Киевскую консерваторию. Учеба давалась легко, другие студенты ему завидовали, а преподаватели любили его. В июне 1919 года, успешно сдав экзамены, Юлиан отправился на Днепр. Там произошла трагедия: мальчик, подававший большие надежды, утонул.

Там произошла трагедия: мальчик, подававший большие надежды, утонул.

Юлиан прожил всего 11 лет, но успел оставить творческое наследие, его произведения до сих пор с восхищением исполняют пианисты по всему миру. Широкая публика знает несколько прелюдий, сочиненных юным композитором.

Фотография сынов полка Сергея Соловьева и Виктора КусакинаДо сих пор точно неизвестно, сколько детей участвовало в боевых действиях во время Великой Отечественной войны. Среди юных героев были Сергей Соловьев и Виктор Кусакин. Их совместная фотография хранится в Государственном музее обороны Москвы.

Оба мальчика родились в подмосковном Наро-Фоминске. Когда на СССР напали немцы, Вите было 11 лет, а Сереже — 10. Во время войны мальчики потеряли родителей и решили присоединиться к красноармейцам. Сначала солдаты не поверили в искренность ребят и заподозрили в них вражеских лазутчиков. Витя и Сережа ночью ушли из лагеря, а наутро принесли немецкий пулемет, делом доказав, что они не предатели. Мальчики попали в 1-ю гвардейскую мотострелковую дивизию, которая сражалась за их родной Наро-Фоминск. Судьбы юных защитников Родины сложились по-разному: Сережа Соловьев пережил войну и после ее окончания поступил в Суворовское училище, а судьба Вити Кусакина сложилась трагически.