Всероссийский музей А. С. Пушкина

Впечатления военной поры давали импульс не только для написания поэтических строк, но и для создания изобразительных материалов. Среди рисунков, выполненных в 1812–1814 гг. и в 1941–1945 гг., — произведения и профессиональных художников, и любителей.

А. И. Дмитриев-Мамонов (1788–1836)

Бородино

26 августа 1812 г.

Бумага, тушь, перо

Среди самых ценных экспонатов музея, относящихся к 1812 г. — рисунок А. И. Дмитриева-Мамонова «Бородино», сделанный во время сражения за «Багратионовы флеши».

На нижнем поле слева: «trieff-Mamonofffecit», в центре: «26 Августа 1812», правее: на листе рукой автора написано: «Рисовано во время самаго сраженiя», а на обороте: «Сраженie при Бородинъ/ 1812 г. Авг. 26. — рисовано /очевидцемъАлександромъ/ Ивановичемъ Мамоновымъ».

А. О. Орловский (1777–1832)

Отдыхающий солдат

1813

Бумага, акварель, тушь

На рисунке известного графика А. О. Орловского «Отдыхающий солдат» изображен рядовой труженик войны, выдворивший врага за пределы своего Отечества.

О. Орловского «Отдыхающий солдат» изображен рядовой труженик войны, выдворивший врага за пределы своего Отечества.

Большой популярностью во время Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии пользовались гравюры по рисункам И. И. Теребенева, выполненные в традиции народной картинки. В этих листах запечатлены события и герои народной борьбы с захватчиками.

И. И. Теребенев (1780–1815)

Французский вороний суп

1813–1815 гг.

Русские народные картинки из собрания Д. А. Ровинского (1824–1895). Лист № 395

Бумага, гравюра водкой

Свету целому известно,

Как платили мы долги.

И теперь получат честно

За Москву платёж враги.

Побывать в столице — слава!

Но умеем мы отмщать:

Знает крепко то Варшава,

И Париж то будет знать!

Хоть Москва в руках французов,

Это, право, не беда! —

Наш фельдмаршал князь Кутузов

Их на смерть впустил туда.

Вспомним, братцы, что поляки

Встарь бывали также в ней;

Но не жирны кулебяки —

Ели кошек и мышей.

И. И. Теребенев (1780–1815)

Французский вояжер в 1812 году

1813–1815 гг.

Бумага, гравюра водкой

Без подписи

Французы голодные крысы, в команде у старостихи Василисы

1-я треть XIX в.

Русские народные картинки из собрания Д. А. Ровинского (1824–1895). Лист № 480

Бумага, раскрашенная гравюра

Без подписи

Бабушка Кузьминишна угощает французских мародеров щами

1-я треть XIX в.

Русские народные картинки из собрания Д. А. Ровинского (1824–1895). Лист № 486

Бумага, раскрашенная гравюра

«Мой лагерь… был переполнен крестьянами, вооруженными самым разнообразным оружием, отбитым у неприятеля. Каски, кирасы, кивера и даже мундиры разных родов войск и наций представляли странное соединение с бородами и крестьянской одеждой …»

Ив. Кованько. Солдатская песня. 15 сентября 1812

Кованько. Солдатская песня. 15 сентября 1812

В. Лапин

Терентьевна доколачивает башмаком беспардонного французского солдата

1-я треть XIX в.

Русские народные картинки из собрания Д. А. Ровинского (1824–1895). Лист № 484

Без подписи

Крестьянин Павел Прохоров…

1-я треть XIX в.

Русские народные картинки из собрания Д. А. Ровинского (1824–1895). Лист № 502

Бумага, раскрашенная гравюра

Оторванные от родителей, 13–14-летние однокашники А. С. Пушкина не только откликались юношескими стихами на события войны, но и часто выбирали военную тему для занятий на уроках рисования. Для первых лицеистов наполеоновское нашествие стало главным переживанием отрочества.

Ф. Ф. Матюшкин (1799–1872)

Француз, стреляющий ворон

Ученический рисунок лицеиста

1813

Бумага, акварель, орешк. чернила, перо

К. Д. Костенский (1797–1830)

Гусар на коне

Ученический рисунок лицеиста

10 августа 1813 г.

Бумага, тушь, перо

А. Д. Илличевский (1798–1837)

Казак и француз

Ученический рисунок лицеиста

1813

Бумага, тушь, перо

Летопись событий Великой Отечественной войны создали советские художники.

Фронтовиками были М. К. Аникушин, Г. Д. Гликман, В. М. Звонцов, В. Г. Старов, В. Г. Борискович. В блокадном Ленинграде работали А. П. Остроумова-Лебедева, Д. И. Митрохин, В. М. Конашевич, Т. . Бруни, К. И. Рудаков, А. Ф. Пахомов, Н. А. Павлов, Л. С. Хижинский и многие другие живописцы, графики, скульпторы.

Среди наиболее ценных экспонатов нашего музея, выполненных в годы войны, — серия иллюстраций К. И. Рудакова к пушкинскому роману в стихах «Евгений Онегин», над которой он работал в 1941–1945 гг. Ленинградский художник А. В. Каплун зимой 1942 года делал зарисовки видов города, в том числе запечатлел могилу лицейского друга Пушкина А. А. Дельвига в Александро-Невской лавре. Художник Л.

А. М. Критская

Москва. Памятник А. С. Пушкину

1941

Бумага, тушь

Анна Михайловна Критская (1898 – 1972)

График, член Союза художников СССР. Участница Ассоциации художников-графиков при Доме печати. Во время Великой Отечественной войны жила и работала в Москве.

Л. А. Бруни

Полотняный Завод. Имение Гончаровых

1942

Бумага, акварель, карандаш

Лев Александрович Бруни (1894–1948)

Художник, иллюстратор, военный корреспондент. Родился в селе Алексеевка в Новгородской губернии в семье академика архитектуры А. А. Бруни, мать — А.

А. В. Каплун

Могила А. А. Дельвига в Александро-Невской лавре

1942

Бумага, акварель, гуашь, карандаш

Каплун Адриан Владимирович (1887–1974)

График, живописец, педагог. Родился в Перми. В 1905–1906 гг. учился в Строгановском училище в Москве, в 1913–1914 гг. стажировался за границей. С 1922 г. работал в Ленинграде как книжный иллюстратор. Во время Великой Отечественной войны остался в городе, участвовал в создании агитационных плакатов.

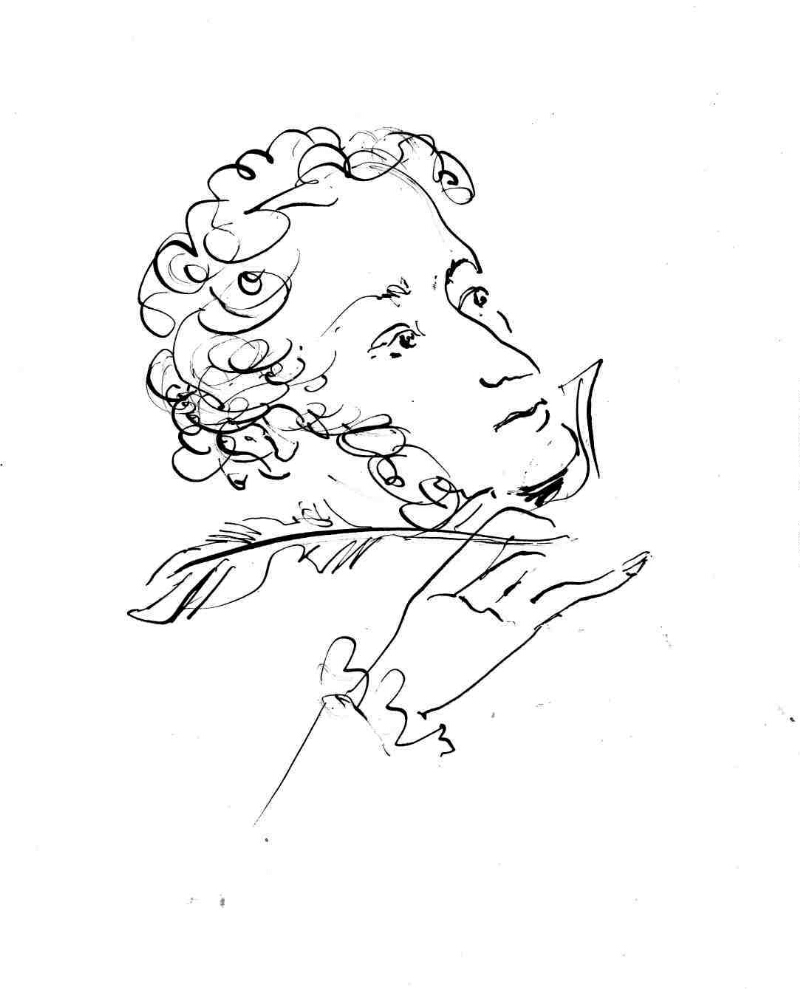

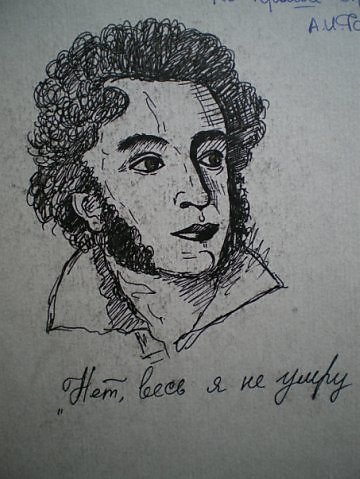

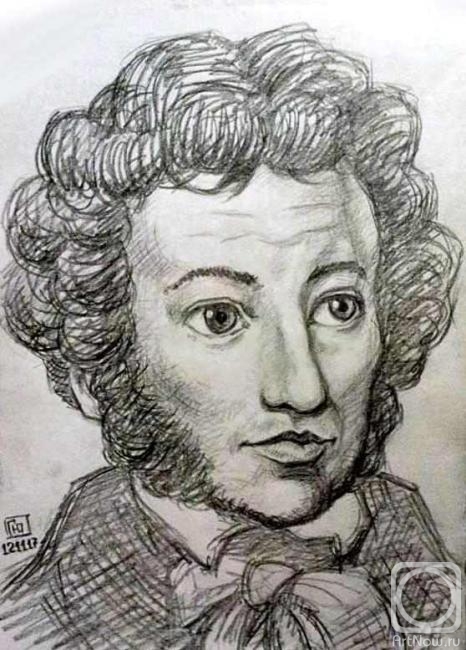

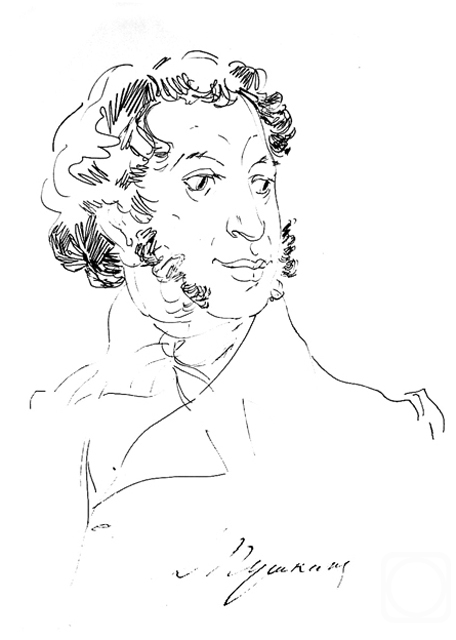

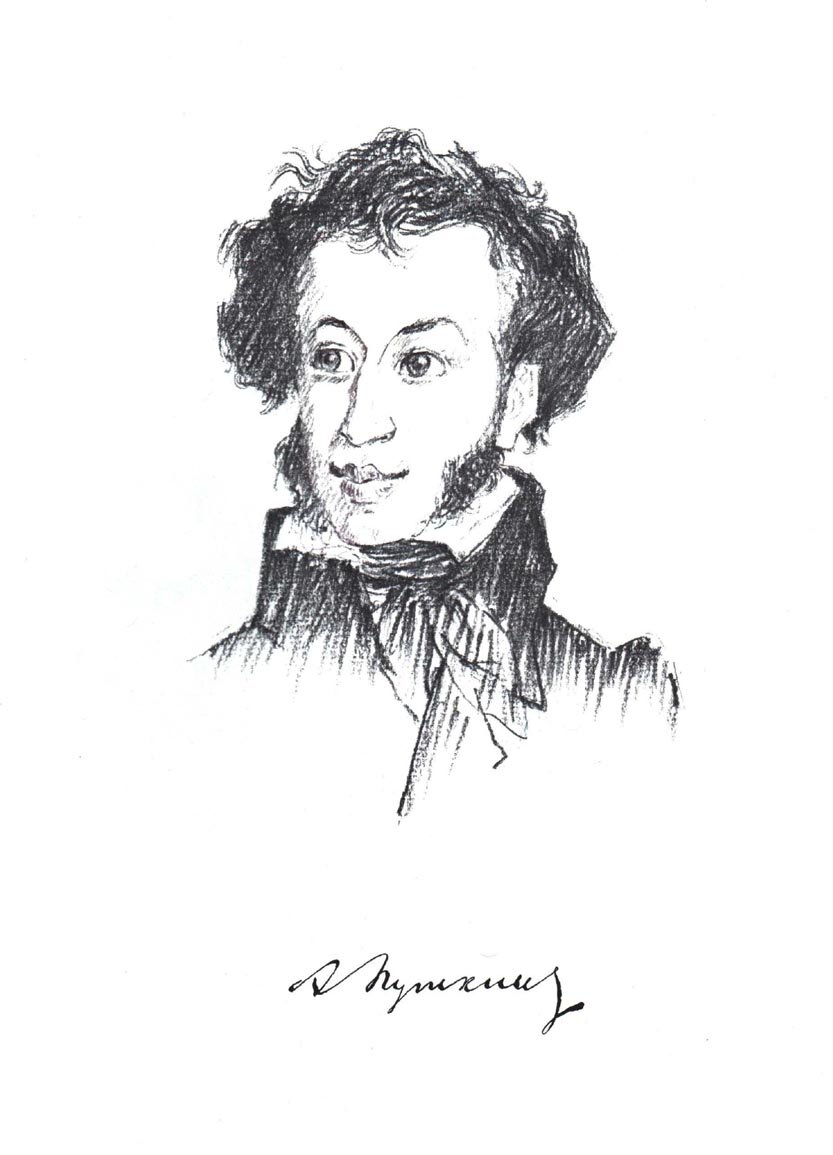

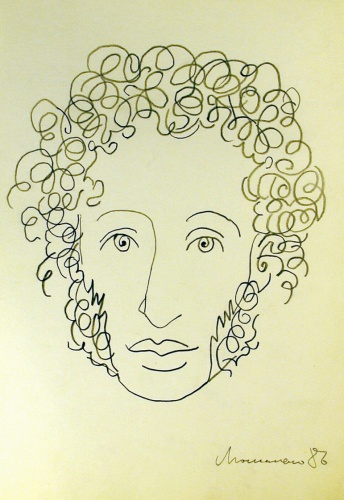

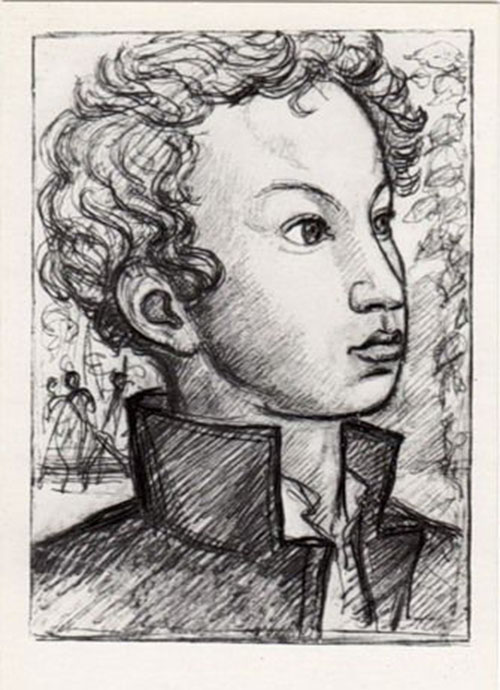

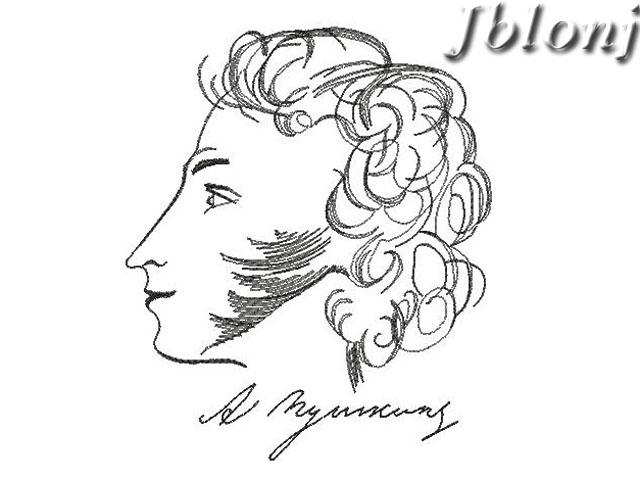

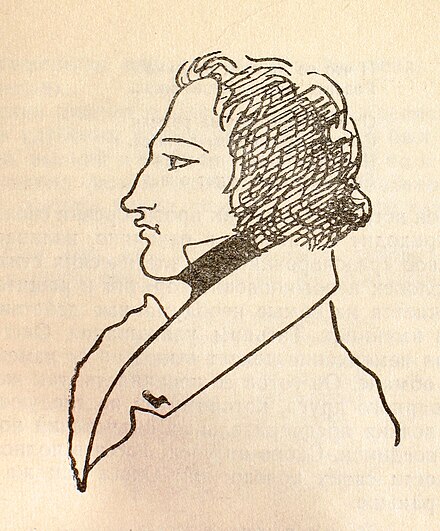

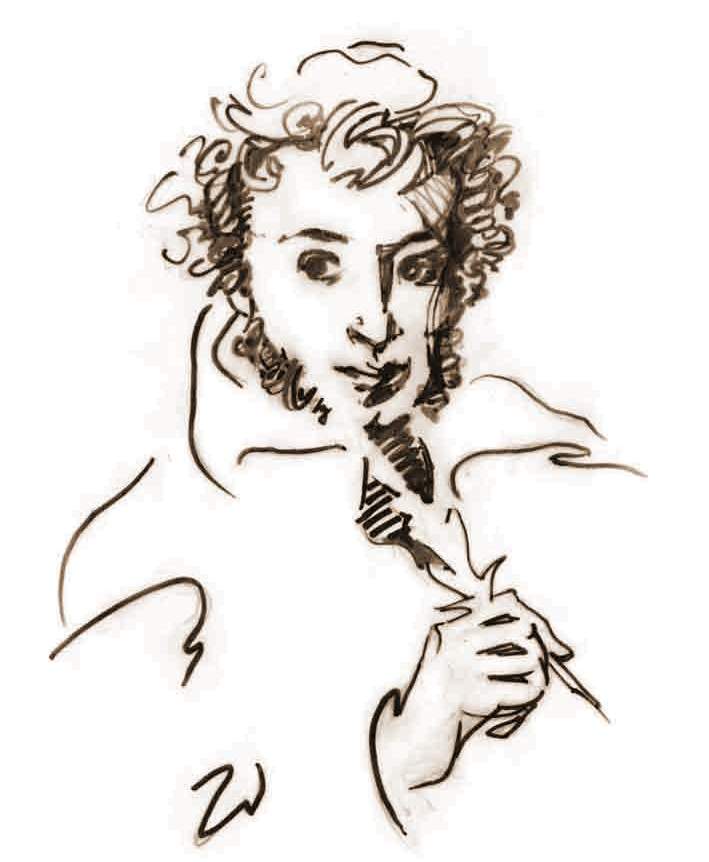

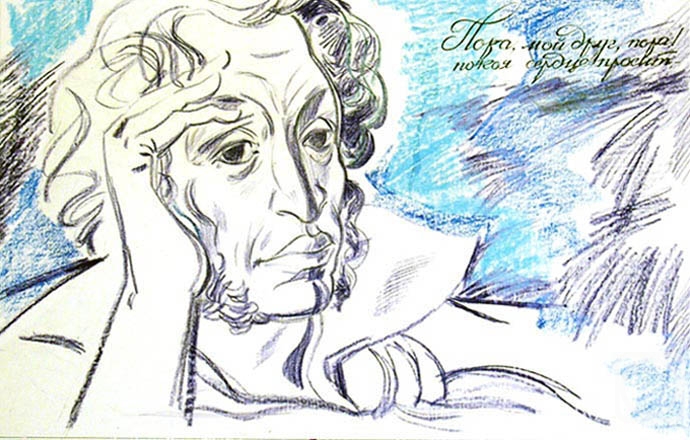

К. И. Рудаков

А. С. Пушкин

1940-е гг.

Бумага, карандаш

Константин Иванович Рудаков (1891–1949)

График, педагог. Родился в Петербурге в семье художника-декоратора Мариинского театра. Занимался в частных студиях у П. Чистякова и В. Савинского, в «Новой художественной мастерской» у М. Добужинского, Е. Лансере и Б. Кустодиева. В 1918–1922 гг. учился в Академии художеств на архитектурном и живописном факультетах. С середины 1930-х преподавал в графической мастерской (вместе с П. А. Шиллинговским и И. Я. Билибиным). Автор циклов иллюстраций к произведениям русских классиков, в том числе к «Евгению Онегину» А. С. Пушкина, работа над которыми продолжалась с 1934 по 1949 г. Во время блокады создал иллюстрации к романам Л.

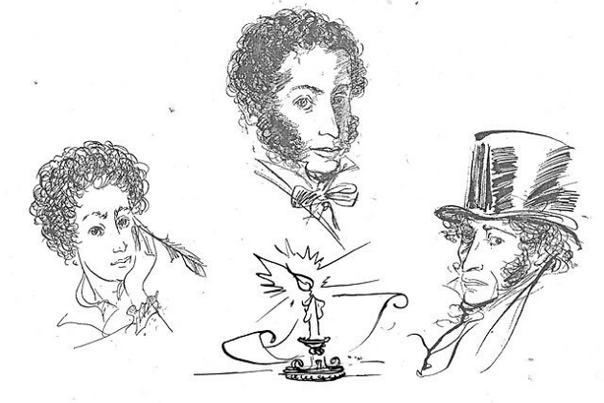

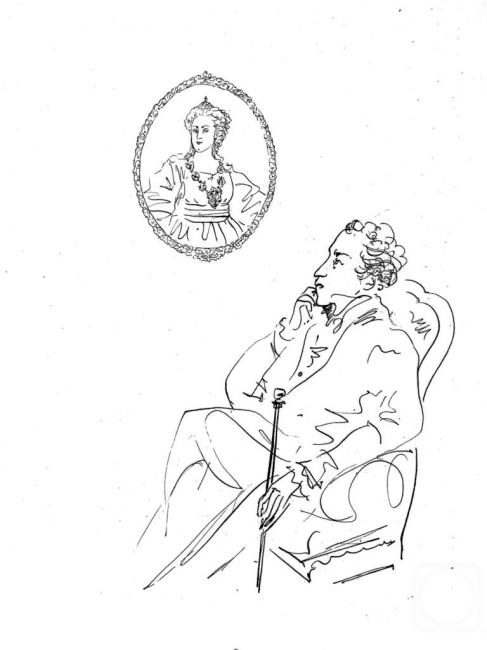

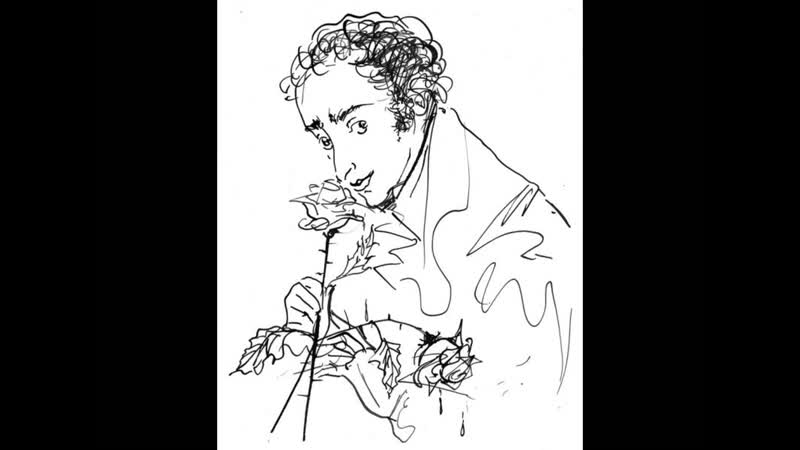

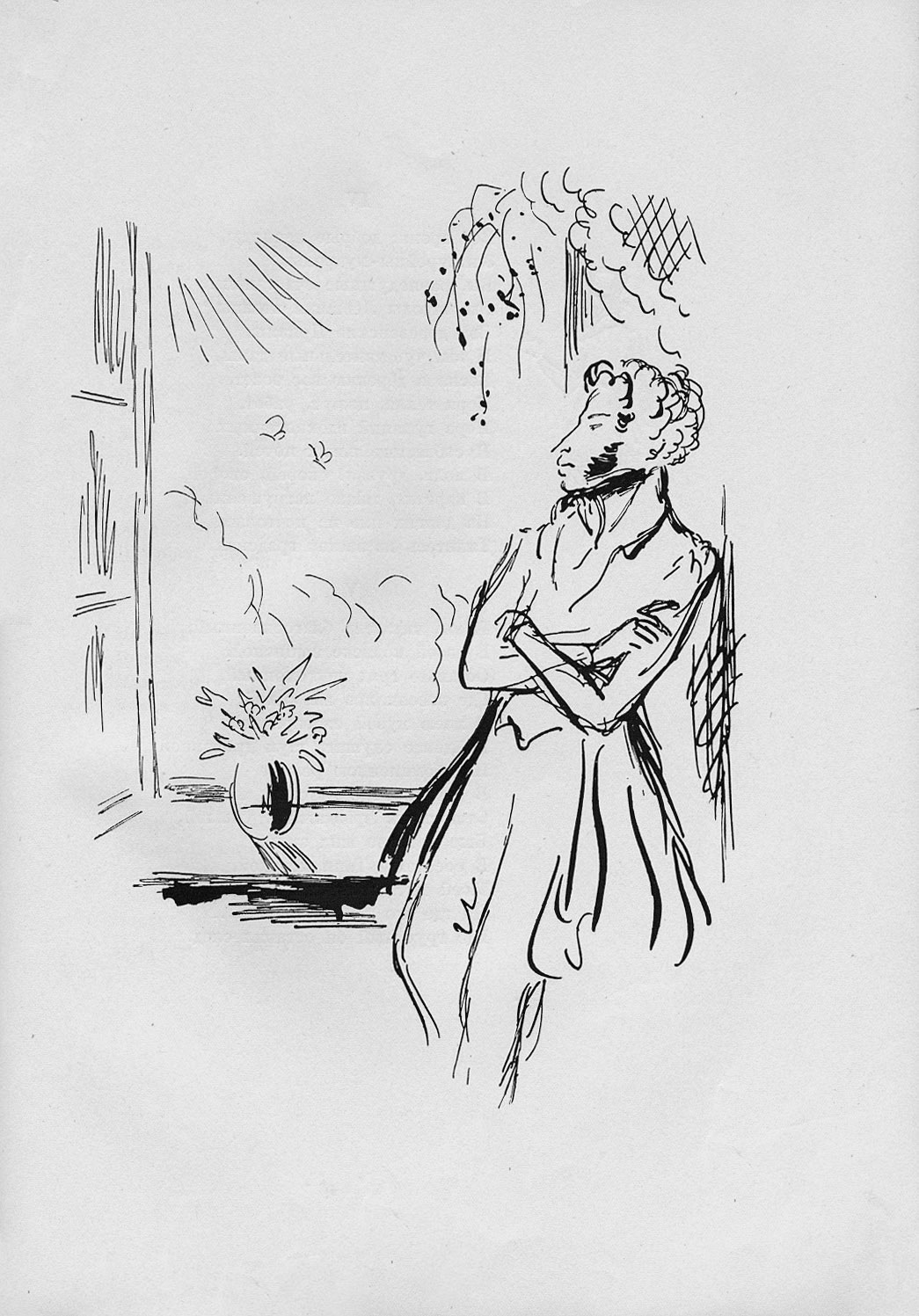

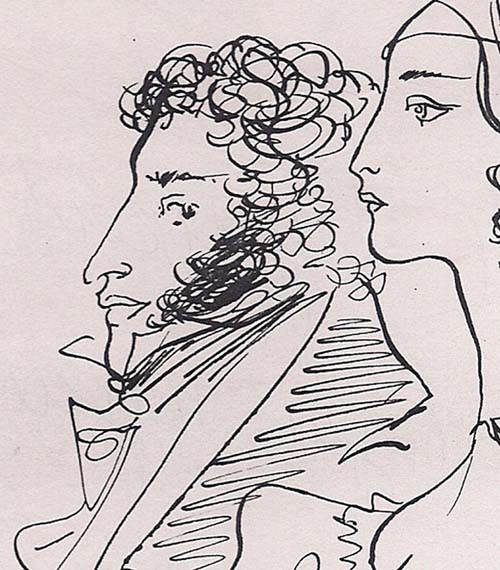

К. И. Рудаков

«Евгений Онегин». Иллюстрация к роману в стихах А. С. Пушкина

1945

Бумага, акварель, белила, карандаш

В годы войны в городах не прекращалась музыкальная, театральная, художественная жизнь. Открывались выставки, проходили творческие вечера известных художников. В нашем музее хранится пригласительный билет на один из таких вечеров мэтра ленинградской графической школы А. П. Остроумовой-Лебедевой.

Пригласительный билет на вечер А. П. Остроумовой-Лебедевой

Ленинград, Нижегородская ул. 10, кв. 4

10, кв. 4

Бумага, печать

Анна Петровна Остроумова-Лебедева (1971–1955)

Гравер, живописец, акварелист, мастер пейзажа. Народный художник РСФСР (1946), действительный член АХ СССР (1949). Родилась в семье сенатора, магистра богословия П. И. Остроумова. В 1889–1892 гг. посещала Центральное училище технического рисования барона Штиглица, где училась у В. В. Матэ. Затем перешла в Академию художеств (ученица И. Е. Репина, К. А. Савицкого и П. П. Чистякова), которую окончила в 1900 г. В 1898–1899 гг. работала в Париже в мастерской Дж. Уистлера. С 1899 г. активно участвовала в деятельности художественных объединений «Мир искусства» и «Четыре искусства» (с 1924 г.). В 1918–1922 гг. преподавала в Высшем институте фотографии и фототехники, в 1934–1935 гг. — в Академии художеств. Положила начало возрождению русской оригинальной (в том числе цветной) ксилографии, работала в технике литографии и акварели. Во время Великой Отечественной войны осталась в блокадном Ленинграде, где создала серию графических образов города.

Пригласительный билет на выставку «Пушкин в изобразительном искусстве» 30 мая — 10 июня 1942 года

Ленинград, Общество камерныхконцертов, Малый зал

Бумага, печать

Урок литературы по теме «Рисование и литература. Рисунки Пушкина». 9-й класс

Цели:

- знакомство с творчеством Пушкина-художника;

- расширение понятия «набросок», «иллюстрация» к литературному произведению;

- ознакомление с классификацией и спецификой пушкинского рисунка;

- развитие способностей к более глубокому осмыслению прочитанного через рисунок.

Задачи

- расширить знания о творческом таланте А.С. Пушкина;

- ввести понятие «набросок» к литературному произведению;

- познакомить учащихся с разновидностями пушкинского рисунка;

- рассмотреть, проанализировать наброски и

иллюстрации к изученным произведениям А.

С.

Пушкина.

С.

Пушкина.

ХОД УРОКА

Слайд 1

Вводное слово учителя. Объявление темы урока: «Рисование и литература. Рисунки Пушкина»

Слайд 2

Рисование, сопровождающее писательский труд, –

явление достаточно распространенное и, возможно,

едва ли не закономерное для определенного типа

творческой личности.

Рисунки в рукописях, например, оставили: Поль

Валери, Стендаль, Кафка, Уильям Блейк, Виктор

Гюго, Мериме, Жорж Санд, Анатоль Франс, Анри Мишо и

многие другие зарубежные писатели и поэты.

Известны рисунки таких авторов русской

литературы, как: Батюшков, Жуковский, Лермонтов,

Гоголь Тургенев, Достоевский, Гумилев, Андрей

Белый, Маяковский и др.

Слайд 3

Александр Сергеевич Пушкин был великим русским

писателем, поэтом и, что знают немногие,

художником. Пушкин-рисовальщик, помимо

громадного литературного наследия, оставил

человечеству не менее значимое наследие

графическое. Более нескольких тысяч рисунков, из

которых большинство приходится на портретные

изображения и художественные наброски.

Более нескольких тысяч рисунков, из

которых большинство приходится на портретные

изображения и художественные наброски.

Слайд 4

На заметку:

Набросок – небольшое по размеру

произведение живописи, графики или скульптуры,

которое создано художником для мгновенного

отображения на холсте увиденного или созданного

собственным замыслом во время творческой работы.

Набросок может выполняться по памяти, из

воображения или с натуры. При этом чаще всего

используется карандаш, что некоторым образом

относит его к эскизу. Располагался набросок на

листах черновых рукописей и лишь изредка на

отдельных листах, в альбомах друзей, открытках и

письмах.

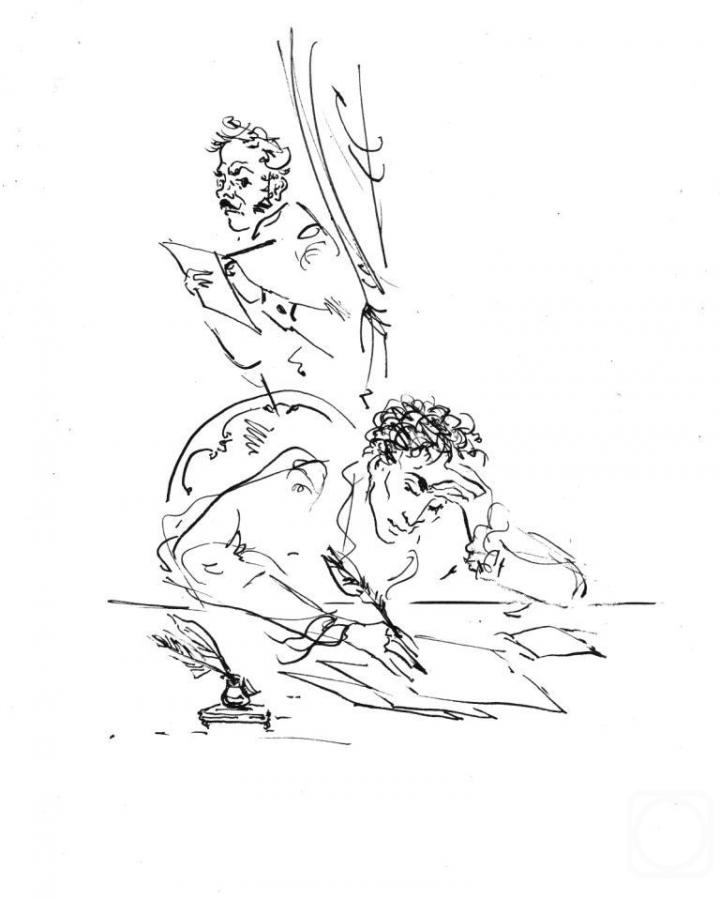

Пушкин делал иллюстрации к своим рукописям,

также Пушкин делал просто наброски и некоторые

даже дарил друзьям.

Слайд 5

Пушкин думал стихами, размышлял ими – как поэт

и вспоминал, анализировал, шутил и сердился

рисунками и своими набросками – как художник. Слово сменялось графическим образом. Рисунки

либо повторяли текст – подчеркивали его, либо

вторили ему – усиливали смысл и глубину, либо

отталкивались от него, давали продолжение идее.

Слово сменялось графическим образом. Рисунки

либо повторяли текст – подчеркивали его, либо

вторили ему – усиливали смысл и глубину, либо

отталкивались от него, давали продолжение идее.

Слайд 6

Первое упоминание о пушкинских рисунках в

пушкиноведческой литературе мы встречаем у

П.В.Анненкова, который заметил, что рисунки в

рукописях Пушкина «обыкновенно повторяют

содержание написанной пьесы, воспроизводя ее».

В последние годы исследование рисунков Пушкина

по сути дела выросло в особую отрасль

пушкиноведения, которая пытается нащупать некие

новые пути осмысления творческого процесса,

проникнуть в таинство рождения поэтического

слова.

Слайд 7

«Пушкинский рисунок появлялся в творческих

паузах: в малых перерывах стихописания, в минуты

критической остановки, во время коротких

накоплений или разрядов поэтической энергии

<…> Заминка разрешалась рисунком <…> Чем

короче были паузы – тем мимолетнее рисунки и тем

меньше их. Они множились, дробились,

увеличивались, когда остановка крепла <…>

Знаком капитуляции было появление и разрастание

рисунков <…> Пушкинский рисунок – дитя

ассоциации, иногда близкой, иногда очень далекой,

с почти разорванной связью, но он всегда

укладывается в один из ассоциативных рядов,

тянущихся вдоль возникающего стихотворения».

Они множились, дробились,

увеличивались, когда остановка крепла <…>

Знаком капитуляции было появление и разрастание

рисунков <…> Пушкинский рисунок – дитя

ассоциации, иногда близкой, иногда очень далекой,

с почти разорванной связью, но он всегда

укладывается в один из ассоциативных рядов,

тянущихся вдоль возникающего стихотворения».

Вышеприведенное высказывание исследователя А. М.

Эфроса обычно принималось за истину

последующими исследователями, ни разу не было

подвергнуто критике и стало своего рода штампом

и излюбленной цитатой всех пишущих о пушкинском

рисунке. Однако далеко не все рисунки,

встречающиеся на листах с рукописным текстом,

можно отнести к созданным во время творческого

процесса.

Слайд 8

1899 г. в VI номере «Русского вестника» появляется

статья Г. П. Георгиевского «Семь рисунков

Пушкина», в которой автор отмечал: «Не так легко

найти связь большинства пушкинских рисунков со

словесным творчеством Пушкина, еще труднее

приурочить портреты к лицам знакомых поэта

<. ..> Рисунки Пушкина должны стать

самостоятельным предметом для изучения».

..> Рисунки Пушкина должны стать

самостоятельным предметом для изучения».

Слайд 9

Пушкин любил определение «быстрый» и часто им пользовался. Все его иллюстрации начертаны быстро, с легкостью. Поэт и сам признавался, что его рисункам часто сопутствует смятение, душевное волнение, что в такие минуты рука его чертит машинально, « забывшись».По своему расположению в рукописях Пушкина рисунки неразрывно связаны с текстом. Так же, как и стихотворения, рисунки Пушкина посвящались друзьям, какому-то событию.

Слайд 10

Рисунки Пушкина можно классифицировать следующим образом:

- портреты, автопортреты

- зарисовки событий

- пейзажи и интерьерные зарисовки

- наброски к произведениям

- титульные листы произведений

- перерисовки

- отдельные детали, предметы, животные

Слайд 11

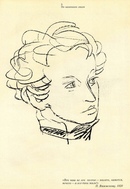

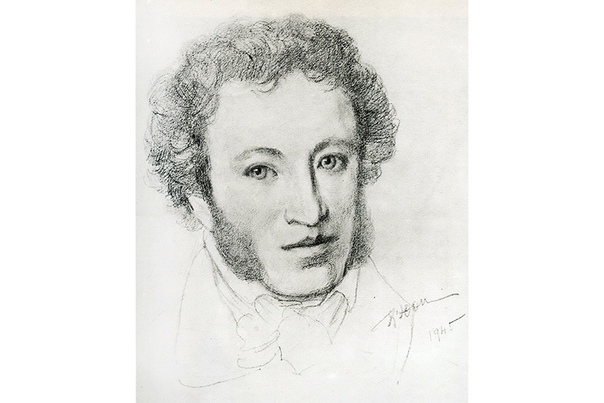

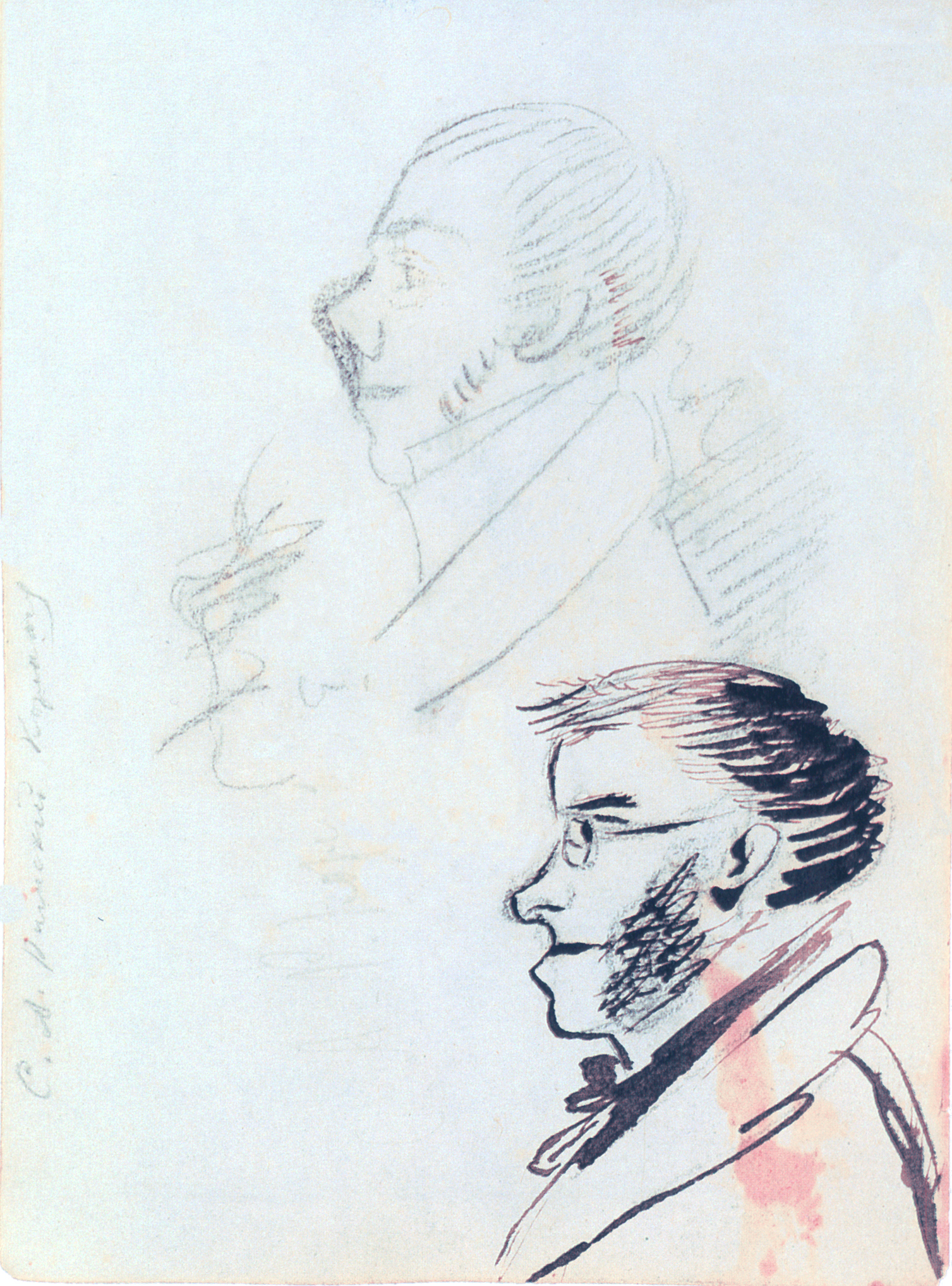

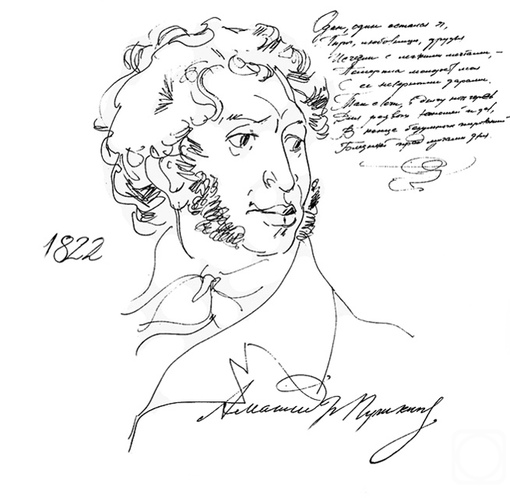

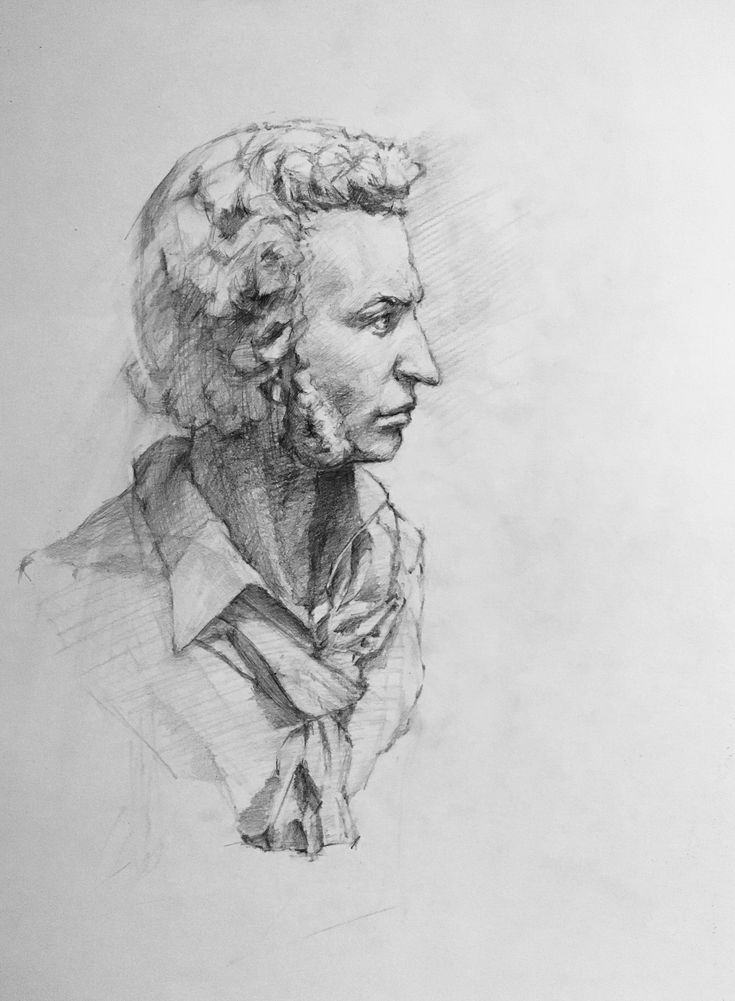

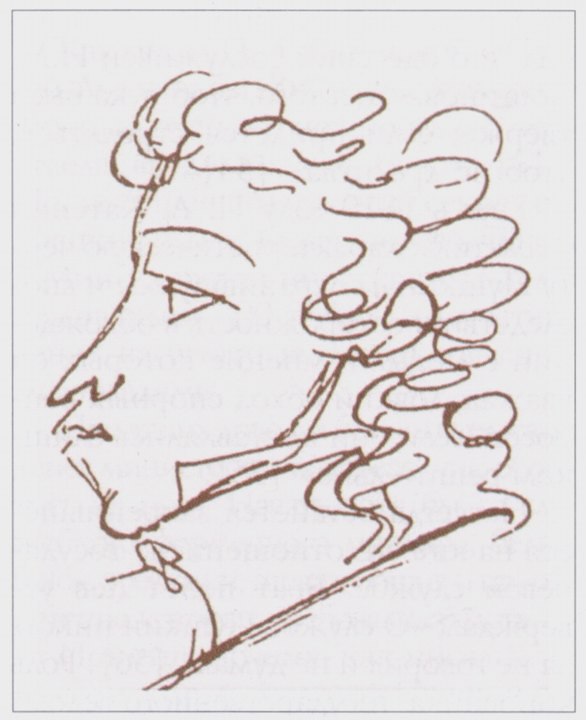

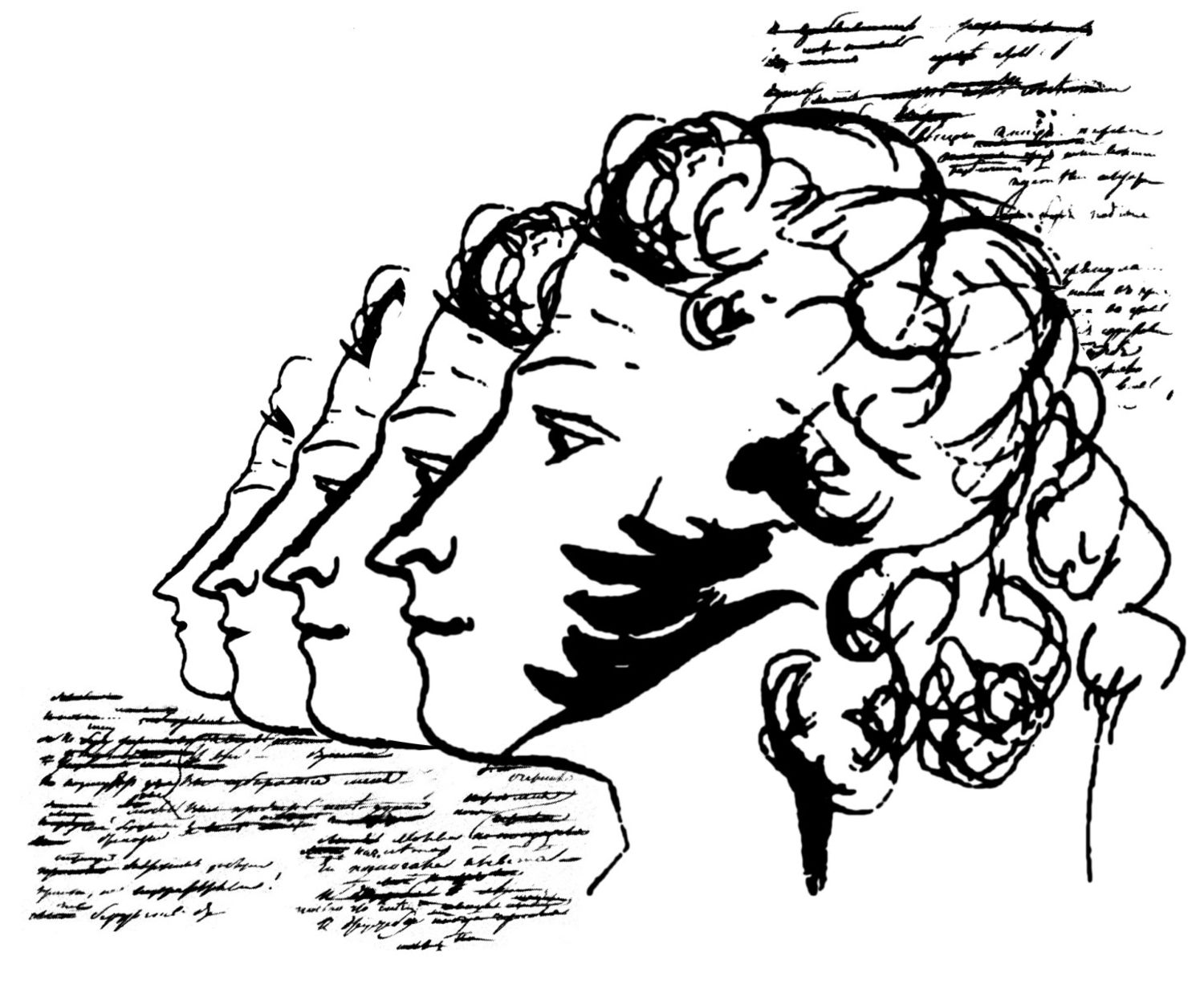

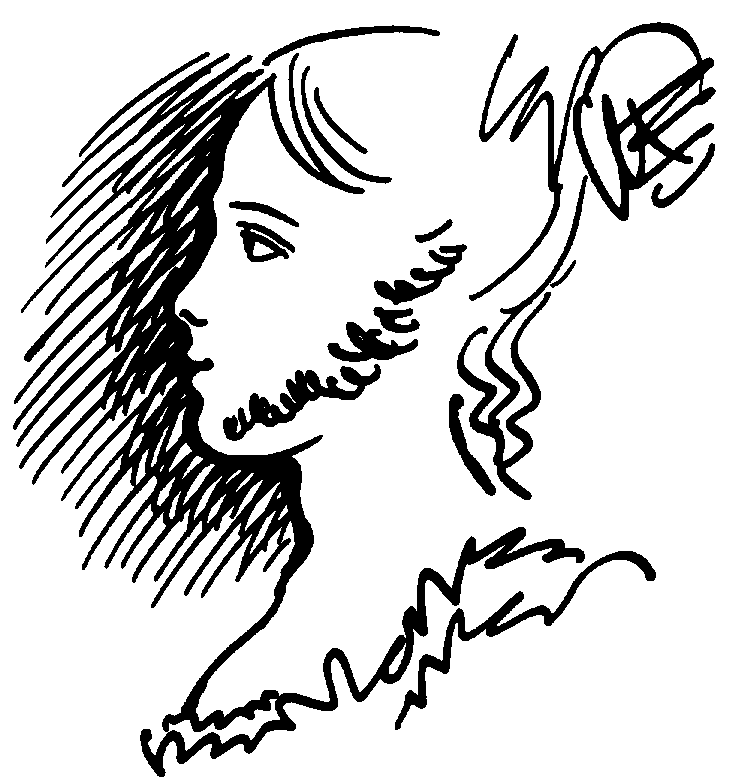

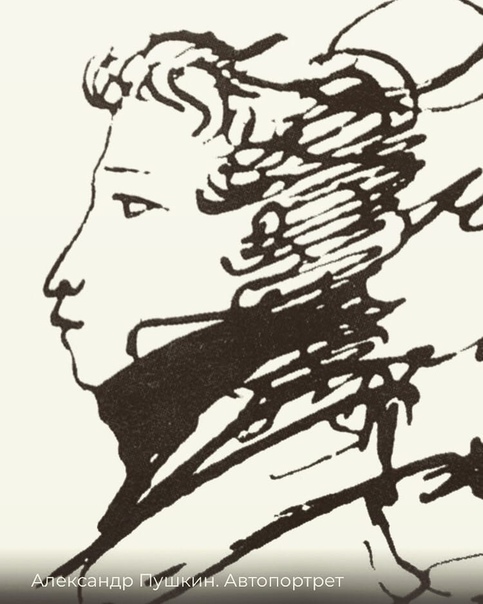

В архивах Пушкина обнаружено великое множество

портретов и автопортретов.

Пушкин изображал себя по-разному: молодым юношей

и пожилым человеком с лысиной на макушке, в

крестьянской рубахе и в кавказской бурке. Он

рисует себя то карикатурно, то серьезно, будто

вглядываясь в собственное изображение.

Слайд 12

В 1820 году Александр Сергеевич на отдельном листке бумаги изобразил себя юношей с рассыпанными по плечам кудрями, а ниже – себя же, уже немолодым со скорбной складкой у рта и с поредевшими волосами. Свой последний автопортрет Пушкин нарисовал в феврале 1836 года.

Слайд 13

По утверждению С. Я. Гессена, «Портретное

сходство в рисунках Пушкина обыкновенно весьма

условно. За беглым наброском его можно только, с

большей или меньшей долей вероятия, угадывать

оригинал». Автор рецензии соглашается с тем, что

пушкинскую графику изучать необходимо и

«значение ее доказано А. М. Эфросом совершенно

бесспорно. Но за ней должно остаться только

значение дополнительных иллюстраций к тем

документам, к тем письменным материалам, на

которых строится творческая или политическая

биография поэта. Переоценка значения пушкинской

графики влечет за собой ложные и ничем не

обоснованные выводы, приводя подчас к подмене

документальной биографии поэта продуктами

творческого воображения исследователя».

Переоценка значения пушкинской

графики влечет за собой ложные и ничем не

обоснованные выводы, приводя подчас к подмене

документальной биографии поэта продуктами

творческого воображения исследователя».

Возврат к Слайду 10 «Классификация»

Слайд 14 Зарисовки событий (по ссылке)

В пушкинских рукописях нередки вырванные

страницы. Это – следы вынужденной расправы.

Пушкин уничтожал «предательские» стихи и

рисунки. Но если раньше казалось, что он это делал

решительно, чтобы не сказать – панически, то ныне

это представляется иначе. В критические минуты

отечественной истории и своей биографии он

действительно изымал из рукописей разные вещи,

однако он совершал такие операции расчетливо. Он

вырывал и вымарывал только то, что могло его

выдать сразу, что было понятным и очевидным для

любого глаза. То же, что ему казалось прикрытым,

завуалированным, сколько-нибудь зашифрованным,

он оставлял и продолжал беречь. Это относится, в

частности, и к известному венгеровскому листу с

виселицами, и к отдельной странице с «эскизами

разных лиц, замечательных по 14 декабря 1825 года».

Последним по времени основным вкладом в группу

политических рисунков Пушкина были изображения

казни декабристов, открытые в черновиках

«Полтавы».

Это относится, в

частности, и к известному венгеровскому листу с

виселицами, и к отдельной странице с «эскизами

разных лиц, замечательных по 14 декабря 1825 года».

Последним по времени основным вкладом в группу

политических рисунков Пушкина были изображения

казни декабристов, открытые в черновиках

«Полтавы».

Возврат к Слайду 10 «Классификация»

Слайд 15

Пушкин рисовал также пейзажи.

Первый рисунок карандашом датируется 1821 г., это

кишиневский пейзаж, сделанный Пушкиным из окна

своей комнаты в доме Инзова. О виде,

открывавшемся из этого окна, писал Н. В. Берг в 1855

г.: «…Из окон, которые принадлежали ему

<Пушкину>, самый лучший вид в городе. Место

очень высоко… Вдали горы с белеющимися

кое-где домиками какого-то села. Говорят, прежде,

около Инзова дома был огромный сад и службы.

Теперь не осталось ничего. Дом стоит отдельно,

один-одинешенек, и подле него две сироты – акации. ..».

Эти акации и изображены как на рисунке Пушкина,

так и на позднейших рисунках дома Инзова.

..».

Эти акации и изображены как на рисунке Пушкина,

так и на позднейших рисунках дома Инзова.

В 1828 году – «Осенний пейзаж» и «Лесной пейзаж».

Были и другие…

Слайд 16

Пушкин рисовал героев своих произведений, делал наброски к произведениям.

Слайд 17 Зарисовки к «Сказке…»

Рисунки были сделаны в рукописях. Так, например,

рисунки «Балда Бесенокъ Попъ талаконный лобъ

Старый бесъ» были найдены на листе 45 сшитой

жандармами тетради 2376 Б.

Они являются иллюстрациями Пушкина к его «Сказке

о попе и работнике его Балде», находящейся в этой

же рукописи. Сказка эта датирована самим

Пушкиным 13 сентября 1831 г. Конечно, и рисунки к ней

надо датировать сентябрем 1831 г., когда Пушкин с

молодой женой высиживал в Царском Селе холерный

карантин.

Рисунок говорит о произведении, рукопись

произведения дает возможность открыть рисунок.

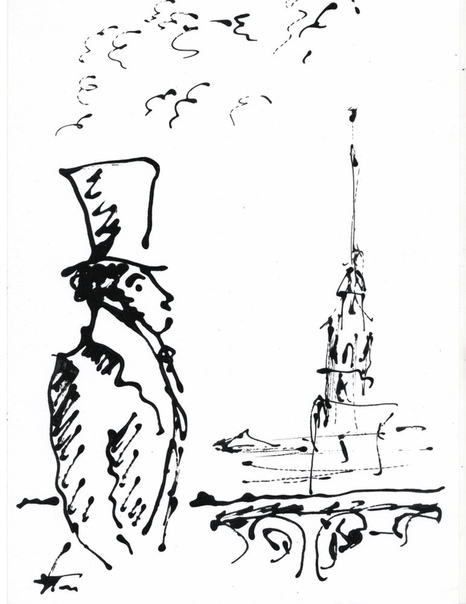

Слайд 18 Зарисовки к поэме «Медный всадник»

Слайд 19

В 1829 году в «Невском альманахе» печатались отдельные главы из романа «Евгений Онегин».

Вот перешедши мост Кокушкин,

Опершись…о гранит,

Сам Александр Сергеич Пушкин

С мосье Онегиным стоит.

Не удостоивая взглядом

Твердыню власти роковой,

Он к крепости стал гордо задом:

Не плюй в колодец, милый мой!

Художник А.Нотбек по предложенной Пушкиным картине сделал свой рисунок. Поэт остался недоволен рисунком. Этим рисунком, где поэт и герой стоят рядом, Пушкин хотел подчеркнуть, что Онегин это не Пушкин, а что он «добрый приятель» поэта, который говорит:

Всегда я рад заметить разность

Между Онегиным и мной…

Поэт реалистического метода изображения

действительности, А. С.Пушкин «не случайно

заботился, чтобы читатель не ставил знак

равенства между ним и Онегиным…, а по

романтической традиции, склонен был

отождествлять автора с героем…»

С.Пушкин «не случайно

заботился, чтобы читатель не ставил знак

равенства между ним и Онегиным…, а по

романтической традиции, склонен был

отождествлять автора с героем…»

Возврат к Слайду 10 «Классификация»

Слайд 20 «Титульные листы к произведениям»

Слайд 22

Рисунки великого поэта изучали на протяжении десятилетий многие исследователи, искусствоведы. Наброски, зарисовки, иллюстрации были размещены в хронологическом порядке, каждый рисунок снабжен краткой аннотацией, включающей в себя необходимые сведения: дату и место создания, ссылку на текст, находящийся рядом, размеры рисунка, технику исполнения и архивный шифр. В некоторых случаях рисунки прокомментированы и атрибутированы. Указывается также первое воспроизведение рисунка в печати.

На данный момент вышло 4 книги Пушкинской серии:

- «Адресаты лирики Пушкина»

- «Друзья души моей»

- «Быстрый карандаш»

- «Края Москвы, края родные».

Изучение рисунков Пушкина продолжается. Есть еще неразгаданные тайны этой стороны творческого таланта Пушкина.

Русский Йорданс в ГМИИ имени А.С. Пушкина. Картинки с выставки, часть вторая. Графика.

Важное место на выставке Русский Йорданс занимает рисунок. Якоб Йорданс превосходно владел так называемыми вспомогательными техниками, число рисунков и акварелей, оставленных им, не поддаётся исчислению. Йорданс, как и другие художники, писал этюды маслом, но особой любви к ним не испытывал. Зато он ценил быстрые наброски, в которых виртуозно пользовался углём, акварелью и гуашью, сангиной, чёрным, белым и красным мелом. Иногда рисунки (этюды натурщиц, портреты знакомых, бытовые сценки) содавались мастером просто так, по вдохновению.

Фото Василия Иванова © ИА REGNUM

Для начала я выбрала чужую фотографию с открытия выставки, когда окна в зале, где были представлены рисунки, были зашторены, свет туда не проникал и не оставлял блики на рисунках, находящихся за стеклом. Я же была в очень солнечный день, приходилось плясать вокруг работ, дабы получше рассмотреть их, не говоря о том, чтобы прилично снять. Поэтому в дальнейшем покажу всего несколько работ в рамах, чтобы вы имели представление о рамерах рисунков, а остальные без обрамления.

Я же была в очень солнечный день, приходилось плясать вокруг работ, дабы получше рассмотреть их, не говоря о том, чтобы прилично снять. Поэтому в дальнейшем покажу всего несколько работ в рамах, чтобы вы имели представление о рамерах рисунков, а остальные без обрамления.

Этюд головы молодой женщины. Около 1635–1640 годов.

Чёрный мел и сангина на бумаге, следы белого мела; брови позже подведены пером коричневым тоном.

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Якоб (Жак) ЙОРДАНС

Этюд головы молодой женщины. Около 1635–1640 годов. Чёрный мел и сангина на бумаге, следы белого мела.

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Якоб (Жак) ЙОРДАНС

Эти два рисунка тесно связаны между собой. Они близки по манере, исполнены в одинаковой технике и изображают одну и ту же женщину в одном и том же ракурсе. Типаж изображенной женщины в высшей степени характерен для художника, его картины полны множеством молодых, полных жизни, улыбчивых женщин. Графическая техника – мягкая широкая штриховка в тенях, сочетание бархатистого черного мела с насыщенной по тону сангиной, легкие касания белого мела, создающие эффект свечения кожи и блеска в глазах – типична для этюдов Йорданса 1630-х годов. Искусствоведы предполагают, что второй рисунок написан первым и является непосредственной зарисовкой с натуры, так как в нём определённее ощутим эффект присутствия живой модели, индивидуальность женщины показана ярче. Другой лист по контрасту воплощает образ более обобщенный и идеализированный.

Графическая техника – мягкая широкая штриховка в тенях, сочетание бархатистого черного мела с насыщенной по тону сангиной, легкие касания белого мела, создающие эффект свечения кожи и блеска в глазах – типична для этюдов Йорданса 1630-х годов. Искусствоведы предполагают, что второй рисунок написан первым и является непосредственной зарисовкой с натуры, так как в нём определённее ощутим эффект присутствия живой модели, индивидуальность женщины показана ярче. Другой лист по контрасту воплощает образ более обобщенный и идеализированный.

Эти рисунки из разных коллекций воссоединились только в Эрмитаже и даже после этого долгое время имели разные атрибуции. На сегодняшний день авторство Йорданса в отношении обоих листов считается бесспорным.

Этюд сидящей обнажённой женщины, около 1660 года.

Чёрный мел, сангина, белый мел на на коричневато-серой бумаге, фон позднее подцвечен акварелью – жёлтым и зелёным тонами.

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Якоб (Жак) ЙОРДАНС

Рисунок, изображающий обнажённую женщину со спины выполнен с натуры, отличается редкой пластической убедительностью и мастерской передачей рефлексов света на поверхности кожи, хотя восприятие его сегодня несколько искажает позднейшая неавторская подцветка фона акварелью. Йорданс использовал этот этюд для создания некоторых работ, например, этой:

Йорданс использовал этот этюд для создания некоторых работ, например, этой:

Пан. Леда и лебедь, 1630-е годы. Чёрный мел, кисть коричневым тоном, гуашь на коричневато-серой бумаге

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Якоб (Жак) ЙОРДАНС

Две кариатиды: сатир и сатиресса, около 1640–1645 годов. Перо коричневыми, кисть серыми чернилами.

ГМИИ имени А.С. Пушкина

Якоб (Жак) ЙОРДАНС

Этюд старухи, начало 1650 годов. Чёрный мел, сангина, белый мел на коричневато-серой бумаге.

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Якоб (Жак) ЙОРДАНС

Одно из новых приобретений Эрмитажа, впервые экспонировался этой весной. По всей видимости, вследствие долгого пребывания на свету он сильно пострадал от времени: бумага потемнела, сам рисунок выцвел, а поверхность его потерта. Запечатленная на рисунке старуха с характерным крючковатым носом – один из любимых типажей Йорданса: она появляется во многих его картинах.

Старуха-служанка с трактирной доской, середина 1640-х годов. Чёрный мел и сангина на бумаге.

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Якоб (Жак) ЙОРДАНС

Выразительный натурный этюд старухи-служанки, делающей запись на трактирной доске о выпитом и съеденном гостем, был исполнен художником чёрным мелом и сангиной в связи с работой над картоном для шпалеры Как нажито, так и истрачено, входящей в серию Пословицы. Сам по себе образ имеет давнюю традицию в нидерландском искусстве и ассоциируется с темами мотовства и греховного времяпрепровождения, часто присутствуя в сценах, изображающих историю Блудного сына.

Смеющийся мужчина в шутовском колпаке, около 1650 года. Черный мел, сангина, белый мел

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Якоб (Жак) ЙОРДАНС

Этот лист только недавно пополнил коллекцию Эрмитажа. Наряженный в шутовской колпак, острохарактерный персонаж, напоминающий кряжистое дерево, глядящий на зрителя с лукавой усмешкой или заговорщицки подмигивающий ему, представляет собой стилизованный образ, часто встречающийся на втором плане многих аллегорических и исторических картин Йорданса. Он представлял своего рода шута-толкователя и выразителя отношения художника к происходящему. Вспомните картину Пир Клеопатры или взгляните на эту:

Он представлял своего рода шута-толкователя и выразителя отношения художника к происходящему. Вспомните картину Пир Клеопатры или взгляните на эту:

Познай самого себя. Якоб ЙОРДАНС

Открывай рот, когда тебе предлагают тебе кашу, 1640–1645 годы.

Акварель и гуашь по предварительному наброску чёрным мелом и сангиной на бумаге.

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Якоб (Жак) ЙОРДАНС

В верхней части композиции в картуше рукой Йорданса вписаны слова пословицы, приведенной в его любимой книге Зеркало старого и нового времени голландского поэта Якоба Катса: Открывай рот, когда тебе предлагают кашу. Возможно, рисунок был исполнен в связи с работой Йорданса над серией картонов для шпалер на тему нидерландских пословиц. В окончательный вариант цикла из восьми шпалер, вытканных в 1647 году и приобретенных эрцгерцогом Леопольдом-Вильгельмом, данный сюжет, однако, включен не был.

Как поют старики, так свистят малыши, 1640 год. Свинцовый карандаш на бумаге.

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Якоб (Жак) ЙОРДАНС

Редкий в наследии Йорданса образец беглого, но очень точного в деталях, карандашного наброска композиции будущей картины. Тема рисунка – одна из любимых Йордансом, иллюстрация популярной пословицы, существующей во многих европейских языках, смысл которой в любом случае однозначен: молодые следуют в своей жизни примеру старших. В русской традиции существуют разные формулировки её перевода: Как поют старики, так пищат малыши; Яблочко от яблоньки недалеко падает. В разных интерпретациях этого сюжета, Якоб Йорданс изображал представителей трёх поколений, собравшихся за праздничным столом и поющих хором под волынку или флейту, а сидящие на коленях у старших малыши подыгрывали на своих детских дудочках.

Этюд ног коленопреклоненного мужчины, до 1630 года.

Чёрный мел и сангина с размывкой кистью, света нанесены белым мелом на коричневатой бумаге

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Якоб (Жак) ЙОРДАНС

Изображение босых ног, обращенных к зрителю ступнями и показанных крупным планом, встречается в картинах Йорданса неоднократно, причем форма этих ступней, с натоптанными подошвами и жесткими складками кожи, очень своеобразна и узнаваема.

Младенец Юпитер кормится молоком козы Амалтеи, около 1640 года.

Чёрный мел, перо и кисть коричневым тоном, голубая и розовая гуашь на бумаге

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Якоб (Жак) ЙОРДАНС

Этюд пожилого обнаженного мужчины, 1635-1640 годы. Чёрный мел, сангина, белый мел

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Якоб (Жак) ЙОРДАНС

Аллегория преемственности поколений, 1640–1645 годы.

Перо и кисть коричневым и голубым тонами по подготовке чёрным мелом по бумаге.

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Якоб (Жак) ЙОРДАНС

Diliget (Аллегория выбора жизненного пути), около 1645 года.

Чёрный мел, сангина, перо и кисть коричневым тоном

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Якоб (Жак) ЙОРДАНС

Рисунок представляет собой аллегорическое изображение двух жизненных путей, выбор между которыми делает в своей жизни каждый человек. В центре мы видим многогрудую Диану Эфесскую, один из символов плодородных сил Природы. Её фигура увенчана тремя глядящими в разные стороны головами, которые персонифицируют три лица Философии: Физику, Логику и Этику. Она возвышается на богато украшенном пьедестале в форме фонтана с водой; в правой руке ее скипетр – знак власти, в левой она держит зеркало. Из того же фонтана вырастает монументальная литера Ƴ (ипсилон) – древний, еще пифагорейский, символ выбора между Пороком и Добродетелью. Персонажи, показанные слева от Дианы, жадно наслаждаются дарами Природы (их здесь иллюстрируют кувшины и бутыли с вином), доводя себя до бесчувственного полуживотного состояния. Этот путь ведет к неминуемой каре: рука, вздымающаяся над корзиной с плодами и фруктами, грозно сжимает розги. Противоположный выбор воплощают справа аллегорические фигуры Чистоты, Умеренности и Самопознания. Человека, пошедшего по этому пути, ожидает в конце награда в виде триумфального лаврового венка. В верхней части листа помещено изображение Всевидящего ока, заключенное в треугольник (символ Божественной Троицы), и картуш с начертанным в нем девизом DILIGET (Возлюбит с латыни). Смысл надписи – Бог награждает добродетель своей любовью.

Этот путь ведет к неминуемой каре: рука, вздымающаяся над корзиной с плодами и фруктами, грозно сжимает розги. Противоположный выбор воплощают справа аллегорические фигуры Чистоты, Умеренности и Самопознания. Человека, пошедшего по этому пути, ожидает в конце награда в виде триумфального лаврового венка. В верхней части листа помещено изображение Всевидящего ока, заключенное в треугольник (символ Божественной Троицы), и картуш с начертанным в нем девизом DILIGET (Возлюбит с латыни). Смысл надписи – Бог награждает добродетель своей любовью.

Аллегория осуждения приверженности кумирам, конец 1650-х годов.

Перо коричневыми, кисть коричневыми и серыми чернилами, по подготовке свинцовым карандашом

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Якоб (Жак) ЙОРДАНС

Аллегория осуждения приверженности кумирам, конец 1650-х годов.

Черный мел и сангина, перо, коричневые чернила, по подготовке свинцовым карандашом

ГМИИ имени А. С. Пушкина

С. Пушкина

Якоб (Жак) ЙОРДАНС

Оба эти рисунка иллюстрируют религиозно-философскую аллегорию на тему протестантской проповеди Не сотвори себе кумира. Проповедник в центре задаёт зрителям риторический вопрос, начертанный на кафедре. Сформулирован вопрос на обоих рисунках немного по-разному, но смысл его один и тот же: Что лучше? Сделать из образа животного Бога, или из Бога – животное? В обоих вариантах композиции слева изображена сцена поклонения иудеев золотому тельцу, ветхозаветному символу алчности, а справа – пьяная оргия язычников, славящих Вакха, бога вина и веселья, для протестантов ставшего воплощением разнузданности нравов. Дилемма, предложенная священником, таким образом, не подразумевает правильный ответ.

Оба листа тесно связаны между собой, поскольку являются эскизами одного и того же фриза. Лист из собрания Пушкинского музея исполнен в беглой эскизной манере, очевидно, он предшествовал рисунку из собрания Эрмитажа, которому присуща большая определенность и ясность пластических форм. Только в 2019 году рисунки впервые стали экспонироваться совместно.

Только в 2019 году рисунки впервые стали экспонироваться совместно.

Аллегория месяца Марта, около 1657 год. Свинцовый карандаш, сангина, перо и кисть коричневым и серым тонами, белила

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Якоб (Жак) ЙОРДАНС

Стихотворный текст, вписанный рукой самого Йорданса в декоративный картуш в нижней части композиции, перечисляет опасности и болезни, связанные с промозглой погодой, характерной для ранней весны в Нидерландах: Долгожданный Март прибывает верхом на Овне и поражает своим хвостом множество больных органов. Дующий Борей вызывает зубную боль, ревматизм и лихорадку, которые причиняют людям страдания. Март – месяц весеннего равноденствия, когда Солнце переходит через экватор, персонифицирован с фигурой античного бога Солнца Аполлона. С лирой в руках и лавровым венком на голове, он движется во главе процессии, оседлав барана – символ знака зодиака Овена. Его сопровождают вооруженный мечом Марс, именем которого назван месяц, и аллегорическая женская фигура Времени с песочными часами на голове. Участниками процессии являются также женщина, страдающая от зубной боли, и двое мужчин с костылями в руках, представляющие другие недуги: ревматизм и лихорадку.

Участниками процессии являются также женщина, страдающая от зубной боли, и двое мужчин с костылями в руках, представляющие другие недуги: ревматизм и лихорадку.

Похищение Европы, около 1655–1660 годов

Перо коричневым тоном, акварель и гуашь, по предварительному наброску черным мелом и сангиной

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Якоб (Жак) ЙОРДАНС

Три каноника (Пасхальная свеча), Около 1660 года. Черный мел и сангина.

ГМИИ имени А.С. Пушкина

Якоб (Жак) ЙОРДАНС

Туалет Юдифи, около 1660 года. Сангина, перо коричневым тоном, акварель

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Якоб (Жак) ЙОРДАНС

В 1650-х годах в графическом творчестве Йорданса все большее место начинают занимать композиции на евангельские сюжеты. Многие из них исполнялись художником для себя и, по всей видимости, являются отражением постоянного вдумчивого чтения Священного Писания, ставшего в последние десятилетия жизни настольной книгой Йорданса. Кроме того, в графических работах он стал уходить от тщательной детализации и начал работать в более лаконичной, обобщенной манере.

Кроме того, в графических работах он стал уходить от тщательной детализации и начал работать в более лаконичной, обобщенной манере.

Христос, исцеляющий бесноватого, начало 1650-х годов. Чёрный мел, сангина, акварель, гуашь

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Якоб (Жак) ЙОРДАНС

Рисунок выполнен в излюбленной технике мастера: чёрным мелом и сангиной с подцветкой акварелью и гуашью, и представляет собой в высшей степени характерный образец поздней экспрессивной графической манеры художника.

Несение креста, 1617–1618 годы

Перо и кисть коричневым тоном по наброску сангиной на желто-коричневой бумаге

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Якоб (Жак) ЙОРДАНС

Этот более ранний рисунок демонстрирует ещё не устоявшуюся манеру молодого художника, энергичную, плотную, несколько хаотическую перовую штриховку, множественные гибкие линии, очерчивающие контуры фигур, геометрически упрощенную трактовку лиц. Этот вариант Несения креста экспонируется второй раз за всё время его пребывания в России.

Этот вариант Несения креста экспонируется второй раз за всё время его пребывания в России.

Несение креста, конец 1650-х годов. Уголь, сангина, акварель, на светло-коричневой бумаге

ГМИИ имени А.С. Пушкина

Якоб (Жак) ЙОРДАНС

Сопоставление с ранним рисунком на тот же сюжет, присутствующим на выставке, позволяет наглядно увидеть общее направление эволюции Йорданса как рисовальщика в сторону все большего лаконизма и обобщенности графического языка.

Бичевание святого Павла и святого Силы, Середина 1650-х годов.

Чёрный мел, сангина, перо и кисть коричневым тоном

Сошествие Святого Духа на апостолов, конец 1650-х годов

Свинцовый карандаш, кисть коричневым тоном

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Якоб (Жак) ЙОРДАНС

Этот рисунок единственное свидетельство обращения Йорданса к популярной в искусстве Контрреформации теме Сошествия Святого Духа на апостолов. На пятидесятый день после Воскресения Христова в доме, где находились Богоматерь и апостолы, внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра …И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». Все исполнились Святого Духа и стали славить Бога на разных языках, которых прежде не знали. Характерная для рисунков Йорданса этого периода тенденция к упрощению и схематизации форм проявляется здесь с предельной ясностью. Чередование пятен света и тени, разнонаправленная параллельная штриховка, жесткие складки драпировок и обобщенная геометричность в изображении лиц производят впечатление почти кубистической композиции.

На пятидесятый день после Воскресения Христова в доме, где находились Богоматерь и апостолы, внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра …И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». Все исполнились Святого Духа и стали славить Бога на разных языках, которых прежде не знали. Характерная для рисунков Йорданса этого периода тенденция к упрощению и схематизации форм проявляется здесь с предельной ясностью. Чередование пятен света и тени, разнонаправленная параллельная штриховка, жесткие складки драпировок и обобщенная геометричность в изображении лиц производят впечатление почти кубистической композиции.

Распятие, 1658 год. Чёрный мел, сангина, акварель, белила на бумаге. Лист составлен из нескольких кусков бумаги, верх скруглён.

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Якоб (Жак) ЙОРДАНС

Обращение Савла, около 1660 года. Чёрный мел, акварель, белила на бумаге.

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Якоб (Жак) ЙОРДАНС

Согласно Деянием апостолов, преследовавшему христиан Савлу на пути в Дамаск явился в лучах небесного света Христос. Ослепленный Савл упал с лошади, а три дня спустя прозрел и крестился, приняв имя Павел. Этот рисунок считается одной из последних известных нам собственноручных графических работ Йорданса. В нём исследователи часто видят явные признаки утраты стареющим художником твердости руки и верности глаза. Но, несмотря на схематизм обрисовки фигур, пространственную неясность и нарушения пропорций, мастер достигает впечатляющего результата в создании атмосферы грозного, сверхъестественного явления. И хотя силы стали ему изменять, художник не утратил ни творческой фантазии, ни живого художественного темперамента.

Христос, творящий чудеса, 1666 год. Чёрный мел, гуашь, сангина

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Якоб (Жак) ЙОРДАНС

Дата 1666, проставленная самим художником на этом подписном рисунке, делает его одним из двух самых поздних документированных листов Йорданса. В качестве основы мастер использовал здесь копию со своей картины 1640-х годов Чудо святого Доминика, выполненную в технике черного мела кем-то из помощников. Мастер внес в эту ученическую зарисовку легкую правку сангиной и целиком прописал ее гуашью, причем верхняя часть композиции подверглась радикальной переработке, в результате которой сюжет рисунка поменялся. Полностью переработав образ святого, стоящего на возвышении в центре, художник придал ему черты Христа. С разной степенью тщательности он наметил фигуры присутствующих при чуде апостолов. По-прежнему ясно прочитывается унаследованная от более ранней композиции архитектурная декорация фона. Авторская ссылка на номер стиха Евангелия от Марка, обозначенная у верхней кромки листа, позволяет предположить, что рисунок иллюстрирует эпизод исцеления одержимого в Капернауме.

В качестве основы мастер использовал здесь копию со своей картины 1640-х годов Чудо святого Доминика, выполненную в технике черного мела кем-то из помощников. Мастер внес в эту ученическую зарисовку легкую правку сангиной и целиком прописал ее гуашью, причем верхняя часть композиции подверглась радикальной переработке, в результате которой сюжет рисунка поменялся. Полностью переработав образ святого, стоящего на возвышении в центре, художник придал ему черты Христа. С разной степенью тщательности он наметил фигуры присутствующих при чуде апостолов. По-прежнему ясно прочитывается унаследованная от более ранней композиции архитектурная декорация фона. Авторская ссылка на номер стиха Евангелия от Марка, обозначенная у верхней кромки листа, позволяет предположить, что рисунок иллюстрирует эпизод исцеления одержимого в Капернауме.

Думаю вы поняли, друзья, что графика – самостоятельная область творчества Якоба Йорданса, даже когда речь идет об эскизах.

В ней стихийная природа его творчества подчас представлена ещё острее.

На этом у меня всё. Благодарю за внимание.

новые поступления 1 — Сайт библиотеки Всероссийского музея А. С. Пушкина

Фонд документальной фотографии

Тематика собрания фонда Документальной фотографии весьма разнообразна, но определяет ее, безусловно, имя А.С.Пушкина. Великий поэт, как известно, двух лет не дожил до открытия искусства светописи. Но имеются фотографии близких ему людей: детей, вдовы, друзей, товарищей по Лицею. Их фотографии и являются самыми ценными в коллекции. И среди поступлений в фонд за 2005-2012 годы имеются фотографии такого рода.

В 2009 году праправнучка поэта А.Пушкина и правнучка императора Александра II, известная благотворительница Клотильда фон Ринтелен преподнесла в дар нашему музею необыкновенный портрет своей прабабки Н.А. фон Меренберг, урожденной Пушкиной, в первом замужестве Дубельт. И это уже не первый, и далеко не единственный, дар потомицы поэта. В 1992 году она подарила принадлежавший Наталье Александровне альбом фотографий из семьи Дубельт, датируемый 1880 годом. Младшая дочь поэта в возрасте неполных семнадцати лет в феврале 1853 года вышла замуж за подполковника Михаила Леонтьевича Дубельта. Его отцом был тот самый полковник Дубельт, управляющий III Отделением Его Императорского Величества канцелярии, который по долгу службы опечатывал кабинет А.С.Пушкина после его смерти. Брак оказался неудачным и впоследствии был расторгнут. На одном из придворных балов по случаю коронации Александра II Наталья Александровна познакомилась с принцем Николаем фон Нассау, который и стал ее вторым мужем. При венчании она получила титул графини фон Меренберг.

Младшая дочь поэта в возрасте неполных семнадцати лет в феврале 1853 года вышла замуж за подполковника Михаила Леонтьевича Дубельта. Его отцом был тот самый полковник Дубельт, управляющий III Отделением Его Императорского Величества канцелярии, который по долгу службы опечатывал кабинет А.С.Пушкина после его смерти. Брак оказался неудачным и впоследствии был расторгнут. На одном из придворных балов по случаю коронации Александра II Наталья Александровна познакомилась с принцем Николаем фон Нассау, который и стал ее вторым мужем. При венчании она получила титул графини фон Меренберг.

Младшая дочь Пушкина поражала окружающих своей красотой. Ее называли «прекрасной дочерью прекрасной матери». И вот ее-то портрет мы и получили в дар от Клотильды фон Ринтелен. Это небольшой /14х11/ цветной портрет под стеклом овальной формы в синей бархатной рамке. Портрет был в очень плохом состоянии, сильно загрязнен, верх и низ рамки отклеивались друг от друга. При раскантовке обнаружилось, что портрет состоит из двух частей, причем не сразу удалось определить, в какой технике он исполнен: оказалось, что это не акварельный рисунок, а раскрашенное акварелью фото. Нижний портрет-основа выполнен на «соленой» бумаге, на него наложен /с целью создания эффекта объема/ верхний портрет на полупрозрачной бумаге. Сравнив с имеющимися в фонде фотографиями Натальи Александровны, определили примерную дату создания портрета – 1850-е годы. Фотография требовала срочной реставрации, и она была блестяще проведена художником-реставратором высшей категории, кандидатом искусствоведения Е.Г.Шишковой и художником-реставратором высшей категории И.Б.Заозерской.

Нижний портрет-основа выполнен на «соленой» бумаге, на него наложен /с целью создания эффекта объема/ верхний портрет на полупрозрачной бумаге. Сравнив с имеющимися в фонде фотографиями Натальи Александровны, определили примерную дату создания портрета – 1850-е годы. Фотография требовала срочной реставрации, и она была блестяще проведена художником-реставратором высшей категории, кандидатом искусствоведения Е.Г.Шишковой и художником-реставратором высшей категории И.Б.Заозерской.

Портрет старшего сына поэта генерала А.А.Пушкина поступил в музей в 2005 году вместе с фотографиями Н.В.Болт, выпускницы Московского училища Ордена Святой Екатерины. Будучи в отставке, Александр Александрович много трудился на общественных постах. В частности, с 1898 по 1913 годы он был членом совета по учебной части Екатерининского и Александровского женских институтов, показав себя поборником женского образования в России. Отличившимся ученицам он дарил свои фотопортреты в генеральском мундире, выполненные в известном московском ателье Р. Ф.Бродовского, подписывая их. В музее есть несколько таких фотографий с автографами Александра Александровича. Н.В.Болт /в замужестве Тяжелова/ была одной из отличных учениц, получивших такой подарок. К тому же она происходила из рода Вульфов, друзей А.С.Пушкина. В будущем она стала учителем немецкого и французского языков, отличником народного просвещения.

Ф.Бродовского, подписывая их. В музее есть несколько таких фотографий с автографами Александра Александровича. Н.В.Болт /в замужестве Тяжелова/ была одной из отличных учениц, получивших такой подарок. К тому же она происходила из рода Вульфов, друзей А.С.Пушкина. В будущем она стала учителем немецкого и французского языков, отличником народного просвещения.

Активно помогает пополнять фонд новыми материалами старейший сотрудник ВМП, хранитель фонда редкой книги Марина Витальевна Бокариус. Она принесла в дар визитную фотографию выпускника I курса Царскосельского Лицея, соученика А.С.Пушкина Модеста Андреевича Корфа. Корф – видный государственный деятель, статс-секретарь, член Государственного Совета, почетный член Петербургской Академии наук, директор Императорской публичной библиотеки /1849-61 годы/. Дар М.В.Бокариус пополнил раздел фотографий однокурсников Пушкина. Будучи знакомой с потомками приятельницы поэта А.О.Смирновой-Россет, проживающими в Тбилиси, М.В.Бокариус передала в музей в различные годы и несколько фотографий сына Александры Осиповны М. Н.Смирнова. Одна из них, визитного размера, выполненная во Франции, представлена на выставке.

Н.Смирнова. Одна из них, визитного размера, выполненная во Франции, представлена на выставке.

В 2011 году отмечалось 200-летие Царскосельского, позже Александровского, Лицея. Естественно, среди новых поступлений оказалось много вещей, связанных с лицейской темой и поступивших, в основном, от потомков лицеистов и служащих Лицея. Так, в разделе групповых фотографий лицеистов появилась фотография XXXII курса, 1872 года выпуска, где среди лицеистов снят золотой медалист Анжу Николай Петрович. Присутствует на выставке и фотография его зятя Пустошкина Ивана Николаевича, тоже золотого медалиста, ученика LII курса, 1896 года выпуска /фото К.К.Буллы/.

В лицейском разделе фотографий не было изображений младших лицеистов. И вот в составе домашнего архива В.П.Панаева, полученного музеем в дар от его внука А.А.Панаева, поступила групповая фотография младшего класса XLYIII курса, выпуска 1892года. Снята она в 1886-87 годах. Владимир Павлович Панаев – лицеист XLYIII курса, но полностью курса не окончивший. Принадлежал к старинному дворянскому роду Казанской губернии. Служил в гвардейской и армейской кавалерии. С 1900 года – в Главном Управлении уделов. Автор «Самоучителя японского языка» /совместно с преподавателем Петербургского университета Иосибуми Куроно/, действительный член Императорского Русского Географического общества. Умер в Москве. Младший брат Владимира Павловича Сергей тоже воспитанник ИАЛ, L курса, выпуск 1894 года. В 1920-х годах выехал во Францию и с разрешения советского правительства вывез фамильную коллекцию. Согласно его воле реликвии семьи Панаевых были возвращены на родину в 1966 году его племянницей А.И.Панаевой-Бестужевой и переданы в музей-квартиру Н.А.Некрасова. Умер С.П.Панаев в Париже. Фотографии братьев Панаевых представлены на выставке.

Принадлежал к старинному дворянскому роду Казанской губернии. Служил в гвардейской и армейской кавалерии. С 1900 года – в Главном Управлении уделов. Автор «Самоучителя японского языка» /совместно с преподавателем Петербургского университета Иосибуми Куроно/, действительный член Императорского Русского Географического общества. Умер в Москве. Младший брат Владимира Павловича Сергей тоже воспитанник ИАЛ, L курса, выпуск 1894 года. В 1920-х годах выехал во Францию и с разрешения советского правительства вывез фамильную коллекцию. Согласно его воле реликвии семьи Панаевых были возвращены на родину в 1966 году его племянницей А.И.Панаевой-Бестужевой и переданы в музей-квартиру Н.А.Некрасова. Умер С.П.Панаев в Париже. Фотографии братьев Панаевых представлены на выставке.

В Лицее часто обучались несколько представителей одной и той же семьи: братья, отцы и дети. Фотографии братьев-лицеистов Вощининых принесла в дар музею дочь лицеиста Ильи Константиновича Вощинина Екатерина Ильинична. Детская писательница, филолог, преподаватель Петербургского университета, она оставила прекрасные воспоминания о своих предках по линии отца и матери. В традиции ее семьи было передавать в дар музеям собранные исторические материалы. В фонды ВМП она передала архив Вощининых, а ее муж В.И.Пызин, занимавшийся изучением рода Панаевых, передал свой «панаевский архив» в филиал ВМП музей-квартиру Н.А.Некрасова.

Детская писательница, филолог, преподаватель Петербургского университета, она оставила прекрасные воспоминания о своих предках по линии отца и матери. В традиции ее семьи было передавать в дар музеям собранные исторические материалы. В фонды ВМП она передала архив Вощининых, а ее муж В.И.Пызин, занимавшийся изучением рода Панаевых, передал свой «панаевский архив» в филиал ВМП музей-квартиру Н.А.Некрасова.

От племянницы лицеиста LXXII курса, 1916 года выпуска, Михайлова Д.С. поступили две фотографии: самого Дмитрия Сергеевича и его отца, лицеиста XLY курса, 1889 года выпуска, Сергея Дмитриевича Михайлова. И если фотографию отца мы можем видеть на выставке /она снята в известном петербургском фотоателье «Э.Вестли и Ко» {Э.Вестли – придворный фотограф наместника Кавказа Великого Князя Михаила Николаевича}/, то изображение сына, к сожалению, по техническим причинам выставить не удалось. Оно представляет собой цветной диапозитив на стекле. На фоне цветущей зелени стоит юноша в лицейской форме и фуражке, а сквозь листву видно голубое небо. Диапозитив вложен в оригинальную фирменную картонную коробку, которая помещена в оригинальный фирменный картонный футляр. На коробке и футляре напечатаны название и адрес фирмы производителя /»Autochromes Lumiere», Франция/, правила обращения с пластинкой; на футляре наклеена марка Гвардейского экономического общества /СПб., Б.Конюшенная,21/, где, вероятно, пластинки были приобретены. Выполнен был снимок не позже 1914 года.

Диапозитив вложен в оригинальную фирменную картонную коробку, которая помещена в оригинальный фирменный картонный футляр. На коробке и футляре напечатаны название и адрес фирмы производителя /»Autochromes Lumiere», Франция/, правила обращения с пластинкой; на футляре наклеена марка Гвардейского экономического общества /СПб., Б.Конюшенная,21/, где, вероятно, пластинки были приобретены. Выполнен был снимок не позже 1914 года.

В архиве лицеиста LXXIII курса, 1917 года выпуска, М.М.Красовского, подаренном его племянником Ю.П.Андреевым, имеются фотографии лицейских интерьеров, бытовых сцен из жизни лицеистов. А фотографии самого Михаила Митрофановича были приняты как фотографии близкого человека. Дело в том, что в фонде уже несколько десятилетий хранится фотография группы неизвестных лицеистов у модели памятника Пушкину, сделанная в год 80-летия со дня смерти поэта, т.е. в 1917 году. Как выяснилось благодаря новым поступлениям, это лицеисты LXXIII курса, и среди них – М.М.Красовский! Есть в этом интересном архиве и фотопортрет лицейского воспитателя Г. Ф.де Мериндоля с трогательной дарственной надписью воспитаннику на французском языке: «Моему дорогому Мишелю Красовскому в память о Лицее и с выражением глубины моей дружбы. Г.де Мериндоль. Петроград. 6 апреля 1918». М.М.Красовский не стал эмигрантом, а остался в России, всю жизнь, за исключением военных лет, живя в Ленинграде и даже не скрывая своего лицейского прошлого. К счастью, репрессии его не коснулись.

Ф.де Мериндоля с трогательной дарственной надписью воспитаннику на французском языке: «Моему дорогому Мишелю Красовскому в память о Лицее и с выражением глубины моей дружбы. Г.де Мериндоль. Петроград. 6 апреля 1918». М.М.Красовский не стал эмигрантом, а остался в России, всю жизнь, за исключением военных лет, живя в Ленинграде и даже не скрывая своего лицейского прошлого. К счастью, репрессии его не коснулись.

Музею преподнесен в дар архив Г.Н.Вырубова, лицеиста XXY курса, 1862 года выпуска, видного ученого и мыслителя. На выставке представлены фотографии, отражающие различные этапы его интересной биографии. Автором одной из них – портрета философа – является Гаспар Феликс Надар, один из первых фотографов Франции, новатор фотоискусства, мастер фотографического портрета. Близко знавший многих французских писателей, художников, композиторов второй половины 19 – начала 20 веков, Надар оставил галерею их портретов, отличающихся глубиной психологических характеристик /портреты Э.Делакруа, К. Моне, Ш.Бодлера и др./ К этому ряду можно отнести и представленную фотографию Г.Н.Вырубова – философа и общественного деятеля.

Моне, Ш.Бодлера и др./ К этому ряду можно отнести и представленную фотографию Г.Н.Вырубова – философа и общественного деятеля.

Лицейский раздел фотографической коллекции пополнился и фотографиями профессора российской словесности, основателя Пушкинского музея ИАЛ В.В.Никольского, и групповой фотографией лицейских служителей, имя одного из которых нам известно – Леошко А.Е., т.к. принесена фотография в дар его внучкой.

В настоящее время интерес к фотографии растет, ведь она представляет собой и бесценный документальный источник, и художественное произведение. Растет и количество новых поступлений. За последние неполные десять лет в фонд документальной фотографии ВМП поступило в четыре с лишним раза больше единиц хранения, чем в предыдущее десятилетие. Следовательно, растет и Государственный Музейный Фонд, и «государство богатеет…».

1. Болт Надежда Владимировна (1894-1966), потомок рода Вульфов, Выпускница Екатерининского женского института в Москве.

Фотоателье «М. Волков». Москва. Не позднее 1912.

Волков». Москва. Не позднее 1912.

Позитив черно-белый на фирменной картонной подложке.

8,8*6-и.; 17,7*11,80-п.

На обороте, в верхней части надпись карандашом: «Надежда Владимировна Болт/ Екатерининский институт». По нижнему полю надпись черной шариковой ручкой: «Моя мама» и подпись «И.Мещерякова».

ВМП КП-33883.

Дар Болотвиной О.Н., потомка Н.В.Болт

2. Болт Надежда Владимировна

Фотоателье «В.Чеховский». Москва. 1912.

Позитив черно-белый на фирменной подложке.

9*6-и.; 18*13-подл.

На обороте, в верхней части надпись черными чернилами: «Дорогим Николаю Николаевичу/и Лилички/От горячо любящiй их/Нади Болт». Ниже карандашом: «Надежда Владимир./Болт, м.Тяже-/лов.». В правом нижнем углу черными чернилами: «Екатерининскiй инст./18го дек.1912».Ниже черной шариковой ручкой: «Моя мама и Мещерякова».

ВМП КП-33884. Дар Болотвиной О.Н

3. Вощинин Илья Константинович (1879-1912), выпускник LY курса Императорского Александровского Лицея 1899 г.

Фотография Императорских Театров.

Санкт-Петербург. 1893.

Позитив коричнево-белый на фирменном паспарту. 19,2*9,8-и.; 20,6*10-п.

На обороте, в правом нижнем углу черными чернилами: «1893».

ВМП КП-34081. Дар Е.И. Вощининой

4. Вощинин Даниил Константинович (1885-?), младший брат И.К.Вощинина, выпускник LXI курса Императорского Александровского Лицея 1905 г., награжден золотой медалью

Визитная фотография. Фотоателье «Denier».

Санкт-Петербург. Не позднее 1905.

Позитив черно-белый на фирменном паспарту.

8,8*5,9-и.; 10,3*6,1-п.

ВМП КП-34082.

Дар Е.И.Вощининой, племянницы Д.К.Вощинина.

5. Вощинин Илья Константинович и Балк Василий Александрович Выпускники LY курса Императорского Александровского Лицея 1899 г.

Придворная фотография Г.К. Трунова. Москва. 1900-е. Позитив черно-белый на сером картонном паспарту. 10*14,6-и.; 12,8*18,5-п.

ВМП КП-34086. Дар Е.И. Вощининой.

В.А. Балк – лейтенант флота, участник русско-японской войны 1904-05 гг. Кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени. В бою при Чемульпо в 1904 был ранен, геройски защищая крейсер «Варяг». От имени воспитанников лицея LIV и LV курсов ему был преподнесен почетный палаш

6. Братья Вощинины: Даниил, Илья и Петр (1882-1965)

Фотоателье «Denier». Санкт-Петербург.

Не позднее 1905.

Позитив черно-белый на фирменном паспарту.

14,2*10,3-и.; 16,3*11-п.

ВМП КП-34138. Дар Е.И.Вощининой, дочери И.К.Вощинина.

7. Вырубов Григорий Николаевич (1843-1913), выпускник XXY курса Императорского Александровского Лицея 1862 г.

Фотоателье Надар. Париж. 1880-е — 1890-е.

Позитив коричнево-белый на фирменном паспарту в раме под стеклом. 12,3*8,5-и.; 22*17,7-рама.

ВМП КП-36018. Дар Ю.Трубникова, потомка Г.Н. Вырубова.

Вырубов Григорий Николаевич (1843 —1913) — русский философ-позитивист, химик-кристаллограф. В 1862 г. он окончил курс в Императорском Александровском лицее, одновременно посещал лекции Грубера в Медико-хирургической академии, затем в течение двух лет слушал лекции на медицинском и естественном факультетах Московского университета. В 1864 получил степень кандидата естественных наук. В 1867-1882 гг. вместе с Э.Литтре редактировал журнал «Позитивная философия». В 1886 защитил в Сорбонне докторскую диссертацию. В 1891 избран президентом Парижского минералогического общества. Во время франко-прусской войны 1870-1871 гг. Г.Н. Вырубов принимал участие в защите Парижа как доброволец национальной гвардии и врач в походных лазаретах красного креста. В русско-турецкую войну 1877-78 г. руководил устройством походных лазаретов в эриванском отряде, при котором он состоял. Был душеприказчиком А. И. Герцена, полное собрание сочинений которого издано им в 1875-1879 гг. Родился в Москве. Окончил ИАЛ, слушал лекции на медицинском и естественном факультетах Московского университета. Получив степень кандидата естественных наук, уехал за границу.

В 1862 г. он окончил курс в Императорском Александровском лицее, одновременно посещал лекции Грубера в Медико-хирургической академии, затем в течение двух лет слушал лекции на медицинском и естественном факультетах Московского университета. В 1864 получил степень кандидата естественных наук. В 1867-1882 гг. вместе с Э.Литтре редактировал журнал «Позитивная философия». В 1886 защитил в Сорбонне докторскую диссертацию. В 1891 избран президентом Парижского минералогического общества. Во время франко-прусской войны 1870-1871 гг. Г.Н. Вырубов принимал участие в защите Парижа как доброволец национальной гвардии и врач в походных лазаретах красного креста. В русско-турецкую войну 1877-78 г. руководил устройством походных лазаретов в эриванском отряде, при котором он состоял. Был душеприказчиком А. И. Герцена, полное собрание сочинений которого издано им в 1875-1879 гг. Родился в Москве. Окончил ИАЛ, слушал лекции на медицинском и естественном факультетах Московского университета. Получив степень кандидата естественных наук, уехал за границу. В 1867-82 вместе с Э.Литтре редактировал журнал «Позитивная философия». В 1886 защитил в Сорбонне докторскую диссертацию. В 1891 избран президентом Парижского минералогического общества. В 1889 натурализовался во Франции. Умер в Париже.

В 1867-82 вместе с Э.Литтре редактировал журнал «Позитивная философия». В 1886 защитил в Сорбонне докторскую диссертацию. В 1891 избран президентом Парижского минералогического общества. В 1889 натурализовался во Франции. Умер в Париже.

8. Вырубов Григорий Николаевич (1843-1913)

Фотоателье В.Барканова. Тифлис. 1876-1878 гг.

Позитив коричнево-белый на фирменном паспарту в раме под стеклом. 13,4*10-и.; 21*18-рама.

На задней крышке рамы, на подвижной части, по верхнему краю приклеен лист бумаги с краткими биографическими сведениями о Г.Вырубове на французском языке коричневыми чернилами.

ВМП КП-36019. Дар Ю.Трубникова.

9. Групповая фотография XXXII выпуска Императорского Александровского Лицея. 1872 г.

Позитив черно-белый на картоне.

25,8*53.

На обороте надпись кар.:»W752».

ВМП КП-33876. Приобретено в 2005 г.

10. Гимнастические выступления лицеистов в Императорском Александровском Лицее.

Неизвестный фотограф. Начало ХХ в. (до 1918).

Позитив черно-белый.

11,5*16,9.

ВМП КП-35870.

Дар Андреева Ю.П.

11. Групповая фотография лицеистов младшего класса XLYIII курса Императорского Александровского Лицея,

выпуск 1892.

Санкт-Петербург. 1886-87.

Позитив монохромный.

21,7*28,5

ВМП КП-36601. Дар Панаева А.А.

12. Дубельт Наталья Александровна (1836-1913), урожденная Пушкина, во 2-м браке Меренберг, дочь поэта

L.Wolff. Первоначальная Английская хромофотография. Санкт-Петербург. 1850-е ?

Портрет состоит из двух частей. Верхний – позитив, раскрашенный акварелью на полупрозрачной бумаге, покрытой коллодиевой пленкой; нижний – позитив, раскрашенный акварелью на «соленой» бумаге /?/. На задней стороне рамки на бумаге: «Merenberg». 14,5*11,5

ВМП КП-35831/1-2. Дар К.фон Ринтелен.

13. Композиция из семи фотографий шести выпускников Императорского Александровского Лицея

1910-е?

Позитив коричнево-белый и черно-белый в раме под стеклом, две фотографии одного лицеиста, склеенные с оборота

ВМП КП-36020/1-7. Дар Ю.Трубникова

Дар Ю.Трубникова

14. Корф Модест Андреевич (1800-1876), барон, выпускник I курса Царскосельского Императорского Лицея, соученик А.С.Пушкина.

Первая американская фотография.

Санкт-Петербург. 1860-е-70-е.

Позитив черно-белый

10*5,7.

На обороте сверху карандашом: «Барон Корф./Модест Андреевич.».

ВМП КП-35841. Дар Бокариус М.В.

15. Красовский Михаил Митрофанович (1896-1951), выпускник LXXIII курса Императорского Александровского Лицея 1917 г.

«Photographie Fe…/неразб/». Петроград. 1914-1917 гг.

Позитив черно-белый на бумажной подложке.

13,3*9,9-и.; 21,6*16,3-п.

ВМП КП-35873. Дар Андреева Ю.П., племянника М.М.Красовского.

16. Красовский Михаил Митрофанович с сокурсником в лицейской спальне.

Неизвестный фотограф 1917 (?)

Позитив коричнево-белый на белом картоне.

9*11,5-и.; 9*11,7-к.

ВМП КП-35865. Дар Ю.П.Андреева, племянника М.М.Красовского.

17. Мериндоль де Гастон Францевич. Дежурный воспитатель Императорского Александровского Лицея с 1909 г.

Фотоателье «П.Жуков». Санкт-Петербург. 1918 (?)

Позитив черно-белый на картонной подложке.

14*10-и.; 27,7*20-п.

Под изображением на паспарту справа черными чернилами дарственная надпись по-французски: «A mon cher…6 Avril 1918.»/ «Моему дорогому Мишелю Красовскому/в память о Лицее/и с выражением глубины своей дружбы./Г.де Мериндоль/Петроград 6 Апреля 1918.». На обороте чернилами мелко: «104491»

ВМП КП-35874. Дар Андреева Ю.П., племянника М.М.Красовского.

18. Михайлов Сергей Дмитриевич (1867-1933), выпускник XLY курса Императорского Александровского Лицея 1889 г.

Фотоателье «Э.Вестли и К». Санкт-Петербург. 1880-е.

Позитив коричнево-белый на фирменном паспарту.

13,4*9,6-и.; 16,4*10,7-п.

ВМП КП-36135. Приобретено в 2011.

Приобретено в 2011.

19. Никольский Владимир Васильевич (1836-1883), инспектор, профессор российской словесности Императорского Александровского Лицея, основатель Пушкинского музея лицея

Визитная фотография. Фотоателье Барона Клодта.

Санкт-Петербург. Конец 1850-х – 1860-е.

Позитив коричнево-белый на фирменной подложке.

8,7*5,3-и.; 10,5*6-п.

ВМП КП-35170. Дар Ю.Н. Демиденко

20. Братья Панаевы: Владимир (1872-1935) и Сергей (1874-1937) Павловичи, двоюродные племянники И.И.Панаева

Фотоателье «С.Сабин-Гус». Санкт-Петербург. 1891.

Позитив монохромный на картоне.

12*8,3-и.; 17*10,7-к.

На обороте черными чернилами рукою В.П.Панаева: «Лицеисты Импера-/торскаго Александров-/скаго Лицея – Влади-/мiръ Павловичъ Панаевъ и/Сергъй Павловичъ Панаевъ./Петербургъ.1891 года».

ВМП КП-36604. Дар Панаева А.А.

21. Братья Владимир и Сергей Павловичи Панаевы у крыльца дома в Сопках.

Братья Владимир и Сергей Павловичи Панаевы у крыльца дома в Сопках.

1889. Позитив черно-белый на темно-красном картонном паспарту.

12*15,5-и.; 13,7*21,5-п.

На обороте черными чернилами рукою В.П. Панаева: «Сопки в 8 верстахъ отъ/Ст.Валдайки/Лыкошино/./Никол.ж.д.-/Лицеисты/В.П.Панаевъ и С.П.Панаевъ/1889

годъ». ВМП КП-36606. Дар Панаева А.А.

Панаев Владимир Павлович (1872-1935) — государственный служащий, лингвист. Воспитанник Императорского Александровского Лицея, лицеист 48 курса, выпуск 1892 года. Полного курса не окончил и выбыл из старшего класса в 1892 году. Принадлежал к старинному дворянскому роду Казанской губернии. В.П.Панаев служил в гвардейской и армейской кавалерии. С 1900 года — в Главном Управлении Уделов. Автор «Самоучителя японского языка» (совместно с Иосибуми Куроно). Действительный член Императорского Русского Географического общества. В 1910 году В.П.Панаев – служащий Главного Управления Уделов. Санкт-Петербург. С 1911 года – заведующий делами Императорского Московского вдовьего дома (ведомство учреждений Императрицы Марии). Умер в Москве. Похоронен на Донском кладбище.

Умер в Москве. Похоронен на Донском кладбище.

Панаев Сергей Павлович (1874-1937), государственный служащий, специалист по вопросам сельского хозяйства. Воспитанник Императорского Александровского Лицея, лицеист 50 курса, выпуск 1894 года. Младший брат В.П.Панаева. Служил в Министерстве земледелия и государственных имуществ. В 1920-х гг. выехал во Францию и с разрешения Советского правительства вывез фамильную коллекцию. Согласно его воле реликвии семьи Панаевых были возвращены на родину в 1966 году его племянницей А.И.Панаевой-Бестужевой и переданы в музей-квартиру Н.А.Некрасова. Умер в Париже. Похоронен на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.

22. Анна Поццо ди Борго.

Фотоателье В.Барканова. Тифлис. 1876-78.

Позитив монохромный на фирменном паспарту.

13,2*9,5-и.; 15,5*10,5-п.

ВМП КП-36021. Дар Ю.Трубникова, внучатого племянника Г.Н.Вырубова

Анна Поццо ди Борго – первая жена Г.Н.Вырубова.

23. Пустошкин Иван Николаевич, выпускник LII курса Императорского Александровского Лицея, награжден большой золотой медалью.

Пустошкин Иван Николаевич, выпускник LII курса Императорского Александровского Лицея, награжден большой золотой медалью.

1896 г.

Фотоателье К.К.Буллы. Не ранее 1904.

Позитив черно-белый на фирменном паспарту. 13,8*10-и.; 16,2*10,6-п.

ВМП КП-3387. Приобретено в 2005 г.

24. Пушкин Александр Александрович (1833-1914), сын поэта.

Фотоателье « Р.Ф.Бродовский». Москва. Конец 1890-х (не ранее 1898) – начало 1900-х.

Позитив черно-белый на фирменном паспарту.

13,6*9,5-и.; 20,2*10,5-п.

Под изображением на паспарту черными чернилами автограф: «Н.В.Болтъ на добрую память/АПушкинъ».

ВМП КП-33981. Приобретено в 2005 г.

В 1898-1913 гг. А.А.Пушкин был членом совета по учебной части Екатерининского женского института в Москве.

25. Смирнов Михаил Николаевич (1847-1892), сын А.О.Смирновой-Россет. Фотоателье « F.DE JONGH». VEVEY/ Neuilly-Paris.

Вторая половина XIX века

Позитив монохромный на картонном паспарту.

9*5,3-и.; 10,5*6,3-п.

ВМП КП-36461. Дар Бокариус М.В.

26. Служители Императорского Александровского Лицея

Неизвестный фотограф.

Начало ХХ в.

Позитив коричнево-белый на картонной подложке.

12,5*17,4-и.; 19,2*24,4-подл.

ВМП КП-34889.

Дар Л.В.Комлевой

Исследовательская работа «Пушкин глазами Пушкина»

Государственное учреждение образования

«Средняя школа д. Новые Лыщицы»

Пушкин глазами Пушкина

Выполнила:

Нерода Александра Александровна

учащаяся 9 класса

Научный руководитель:

Кузенько Ирина Владимировна учитель русского языка и литературы

д. Новые Лыщицы, 2016 год

Оглавление

Введение……………………………………………………………………………3

Глава 1. Пушкин-художник………………………………………………………4

«Быстрый карандаш» Пушкина ……………………………………………….

..4

..4Классификация пушкинских рисунков………………………………………….5

Глава 2.Автопортреты………………………………………………………….6

Заключение……………………………………………………………………….11Список использованных источников……………………………………………12

Приложения……………………………………………………………………. 13

Введение

В истории мировой литературы нет второго писателя, у которого работа над художественным словом была бы так неразрывно соединена с потребностью закрепить тут же, на листе, среди создаваемых стихов или прозы, проносящиеся через сознание графические облики людей, зверей, природы, вымышленных существ. У Пушкина этот был двуединый процесс; ни у кого другого из его больших и малых собратьев такого соединения не было. Чьи бы черновики мы ни взяли – Бальзака или Толстого, Гёте или Гюго, Флобера или Достоевского, Теккерея или Лермонтова, ни у одного из них нет этой пушкинской, естественной, самопроизвольной связи между рождением слова и появлением рисунка. Рисунки Пушкина совсем не профессиональны. Они возникают под его пером постоянно и щедро. Это верные спутники его труда. Когда он пишет, он рисует. Рисунки не десятками, а сотнями покрывают его рукописи. Изучение рисунков Пушкина продолжается и сегодня. Есть ещё неразгаданные тайны этой стороны творческого таланта поэта. Для любителей и поклонников русской классической литературы в целом и почитателей таланта Пушкина в частности эта тема вызывает неподдельный интерес. Пушкин вечен, и актуальность изучения его творчества будет существовать всегда.

Рисунки Пушкина совсем не профессиональны. Они возникают под его пером постоянно и щедро. Это верные спутники его труда. Когда он пишет, он рисует. Рисунки не десятками, а сотнями покрывают его рукописи. Изучение рисунков Пушкина продолжается и сегодня. Есть ещё неразгаданные тайны этой стороны творческого таланта поэта. Для любителей и поклонников русской классической литературы в целом и почитателей таланта Пушкина в частности эта тема вызывает неподдельный интерес. Пушкин вечен, и актуальность изучения его творчества будет существовать всегда.

Таким образом, целью нашего исследования является изучение творчества Пушкина-художника. Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:

— познакомиться с классификацией и спецификой пушкинского рисунка;

— расширить знания о творческом таланте Пушкина, через рисунок проникнуть в таинство рождения поэтического слова;

— в процессе изучения рисунков проследить, как изменялся характер писателя, его взгляд на мир.

Поставленные задачи определили выбор объекта и предмета исследования.

Объектом исследования является творчество Пушкина-художника. Предметом исследования выступают рисунки Пушкина.

В ходе исследования применялся комплекс методов, адекватных предмету исследования: теоретический анализ научно-популярной литературы, изучение монографий поэта; частично-поисковый метод, метод наблюдений.

Глава 1

Пушкин-художник

Быстрый карандаш Пушкина

А. С. Пушкин был великим русским писателем и, что знают немногие, художником. Пушкин-рисовальщик, помимо громадного литературного наследия, оставил человечеству не менее значимое наследие графическое. Более нескольких тысяч рисунков, из которых большинство приходится на портретные изображения и художественные наброски. /Набросок – небольшое по размеру произведение живописи, графики или скульптуры, которое создано художником для мгновенного отображения на холсте увиденного или созданного собственным замыслом во время творческой работы. Набросок может выполняться по памяти, из воображения или с натуры. При этом чаще всего используется карандаш. Располагается набросок на листах черновых рукописей и лишь изредка на отдельных листах, в альбомах друзей, открытках и письмах./ Пушкин делал иллюстрации к своим рукописям, также делал просто наброски и некоторые даже дарил друзьям.

/Набросок – небольшое по размеру произведение живописи, графики или скульптуры, которое создано художником для мгновенного отображения на холсте увиденного или созданного собственным замыслом во время творческой работы. Набросок может выполняться по памяти, из воображения или с натуры. При этом чаще всего используется карандаш. Располагается набросок на листах черновых рукописей и лишь изредка на отдельных листах, в альбомах друзей, открытках и письмах./ Пушкин делал иллюстрации к своим рукописям, также делал просто наброски и некоторые даже дарил друзьям.

Пушкин думал стихами, размышлял ими – как поэт и вспоминал, анализировал, шутил и сердился рисунками и своими набросками – как художник. Слово сменялось графическим образом. Рисунки либо повторяли текст – подчеркивали его, либо вторили ему – усиливали смысл и глубину, либо отталкивались от него, давали продолжение идее.

Первое упоминание о пушкинских рисунках в пушкиноведческой литературе мы встречаем у П. В. Анненкова, который заметил, что рисунки в рукописях Пушкина «обыкновенно повторяют содержание написанной пьесы, воспроизводя её». В последние годы исследование рисунков Пушкина по сути дела выросло в особую отрасль пушкиноведения, которая пытается нащупать новые пути осмысления творческого процесса, проникнуть в тайну рождения поэтического слова.

В. Анненкова, который заметил, что рисунки в рукописях Пушкина «обыкновенно повторяют содержание написанной пьесы, воспроизводя её». В последние годы исследование рисунков Пушкина по сути дела выросло в особую отрасль пушкиноведения, которая пытается нащупать новые пути осмысления творческого процесса, проникнуть в тайну рождения поэтического слова.

В 1899 году в журнале « Русский вестник» №4 появляется статья Г. П. Георгиевского, в которой автор отмечал: «Не так легко найти связь большинства пушкинских рисунков со словесным творчеством поэта, ещё труднее приурочить портреты к лицам знакомых поэта. Рисунки Пушкина должны стать самостоятельным предметом для изучения».

Пушкин любил определение « быстрый» и не раз пользовался им, характеризуя отличительную особенность чьей-либо творческой манеры, таланта, ума.

Быстрый карандаш – образ, как нельзя больше отвечающий собственной пушкинской манере, одинаково лёгкой, стремительной, летящей как в начертаниях букв, так и в многочисленных зарисовках, постоянно сопутствующих процессу творчества, заполняющих страницы рукописей поэта.

Классификация пушкинских рисунков

Рисунки Пушкина возникали в минуты раздумий, неудовлетворённости написанным. Они почти никогда не создавались специально. Это рисунки для себя, и в этом их особая ценность, Выявляя неожиданные ассоциации, они позволяют проникнуть в ту мысль, образ, чувство поэта, которые, не выразившись в словах, остались запечатлёнными в рисунке.

Рисунки Пушкина можно классифицировать следующим образом:

— портреты, автопортреты

— зарисовки событий

— пейзажи и интерьерные зарисовки

— наброски к произведениям

— титульные листы произведений

— перерисовки

— отдельные детали, предметы, животные

В работе мы не будем рассматривать полную классификацию пушкинских рисунков, обратимся лишь, на наш взгляд, к самым интересным. Наибольший интерес, по нашему мнению, представляют автопортреты Пушкина.

Наибольший интерес, по нашему мнению, представляют автопортреты Пушкина.

Глава 2

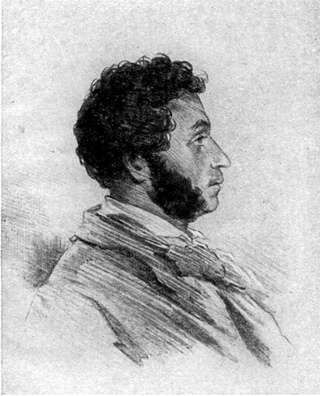

Автопортреты