Убранство русской избы рисунки детей

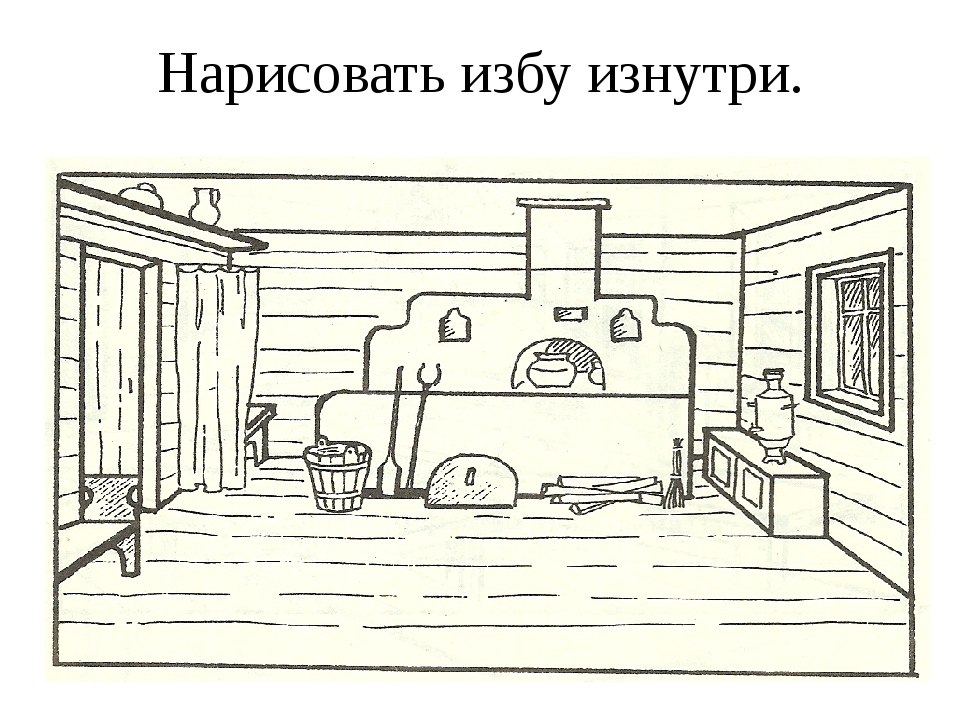

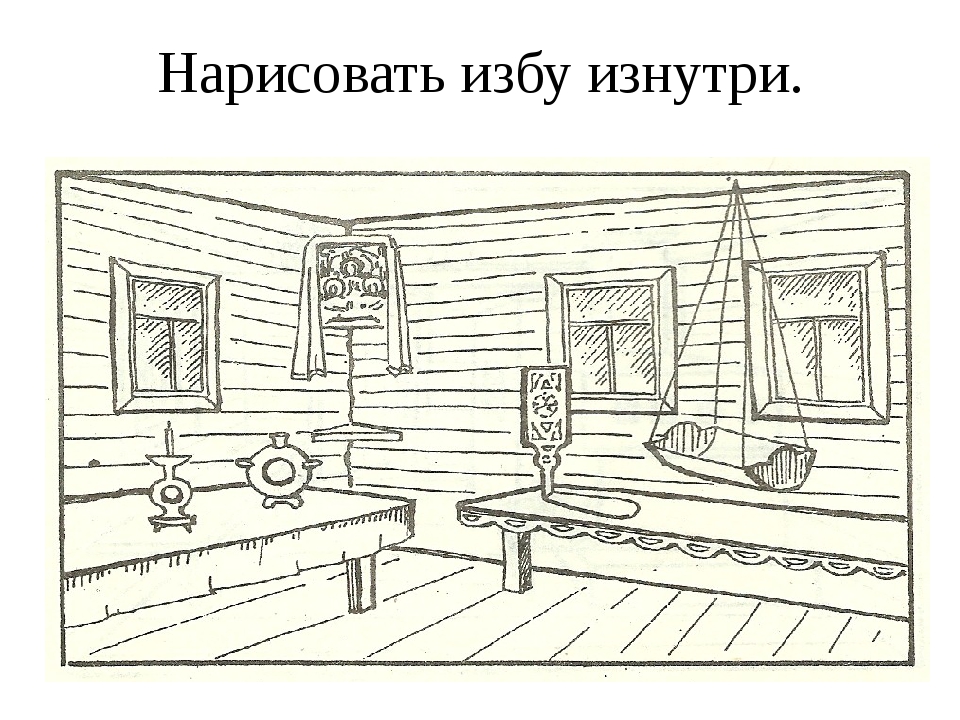

Рисовать русскую избу изнутри очень интересно! Для этого обведем прямоугольник посередине листа. Соединим его края с краями листа и досками «обошьем». Наметим окна и двери. Равномерно разукрасим стены, затем окно.

Обведем рисунок фломастерами.

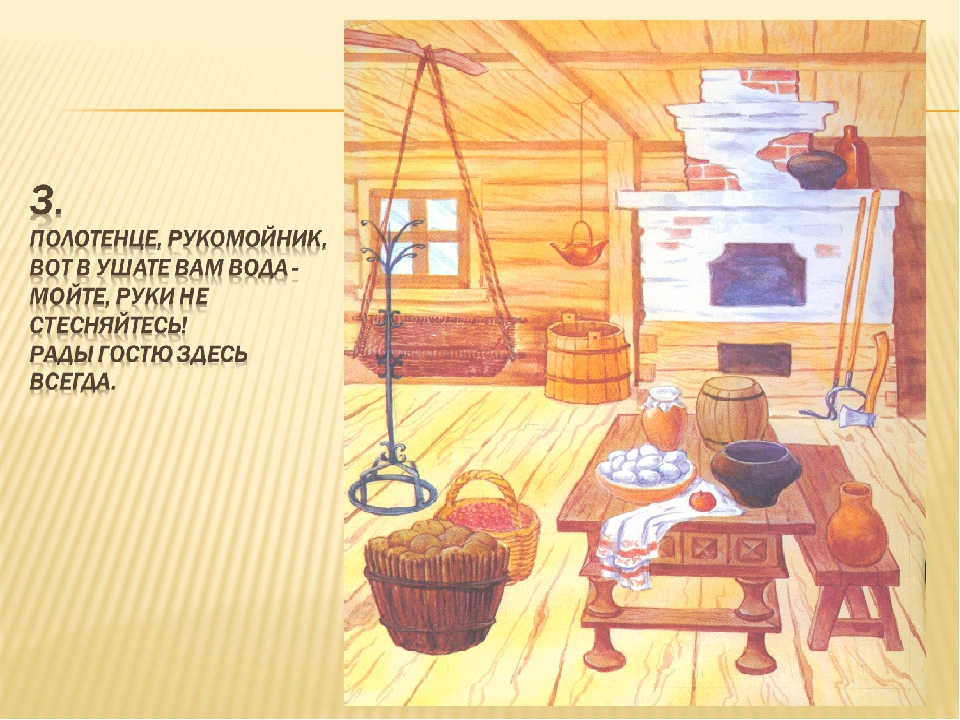

На белом листе нарисуем печку, сундук, половик, занавеску.

Вырежем и наклеим. Вот, что у нас получилось:

Все материалы по теме «Макет русской избы»

( 15 картинок )

Картинки (шаблоны, детали, фон) для изготовления макета русской избы из бумаги.

Скачайте и распечатайте все картинки и склейте своими руками для ребенка макет русской избы с настоящей объемной русской печкой.

Все картинки для макета «русская изба»

- Картинки интерьера русской избы для макета

Распечатайте на плотной бумаге А4 четыре картинки с фоном, срежьте белые поля по периметру, оставляя полоски . —>

- Делаем макет русской избы своими руками

Распечатайте на плотной бумаге А4 четыре картинки с фоном, срежьте белые поля по периметру, оставляя полоски .

- Макет избы своими руками. Шаблоны, фоны

Распечатайте на плотной бумаге А4 четыре картинки с фоном, срежьте белые поля по периметру, оставляя полоски . —>

- Макет русской избы из бумаги. Фон для макета

Распечатайте на плотной бумаге А4 четыре картинки с фоном, срежьте белые поля по периметру, оставляя полоски . —>

- Бесплатно: Как склеить русскую печку из бумаги

Распечатайте на плотной бумаге А4 формата обе части 1 детали, вырежьте и склейте . —>

- Русская печка. Шаблон печки из бумаги для макета «Русская изба»

Детали 1 (часть 1. Передняя сторона печки).

Распечатайте на плотной бумаге А4 . —>

- Объемная русская печь. Макет своими руками из бумаги

Детали 1 (часть 2. Задняя сторона печки).

Распечатайте на плотной бумаге А4 . —>

- Шаблон макета русской печки. Распечатайте и склейте.

Детали 3 и 2 (Подставка под трубу и порожек).

Распечатайте на плотной . —>

- Шаблон объемной русской печи для макета избы

Распечатайте на плотной бумаге А4 формата. Проведите канцелярским . —>

- Детали и шаблоны для макета русской избы своими руками

Распечатайте на А4 формате плотного листа, вырежьте. фигурки и . —>

- Баба и мужик. Персонажи для макета русской избы

Распечатайте на А4 формате плотного листа, вырежьте. . —>

- Люлька детская для макета избы

Распечатайте на А4 формате, вырежьте, проведите канцелярским ножом по . —>

Макет может комплектоваться как объемной печью, так и псевдообъемной. Мы предложили к скачиванию оба варианта. Посмотрите на фото и склейте ту печь, которая вам больше нравится.

Псевдообъемная печка.

Приклеивается к фону по технологии pop-up. При открытии фона, печка выступает, создавая небольшой объем.

Объемная русская печь из бумаги.

Склеивается из нескольких деталей, к фону не приклеивается. Может испольоваться как в макете, так и отдельно.

Отзывы, фото

1. Макет «Русская изба» даёт возможность детям не только рассмотреть предмет со всех сторон, но и практически освоить его. У детей появилась возможность наглядно увидеть, как жили русские люди и как они работали, отдыхали, какие они соблюдали обычаи и чем украшали свой быт. Фото: Попова Елена Ивановна

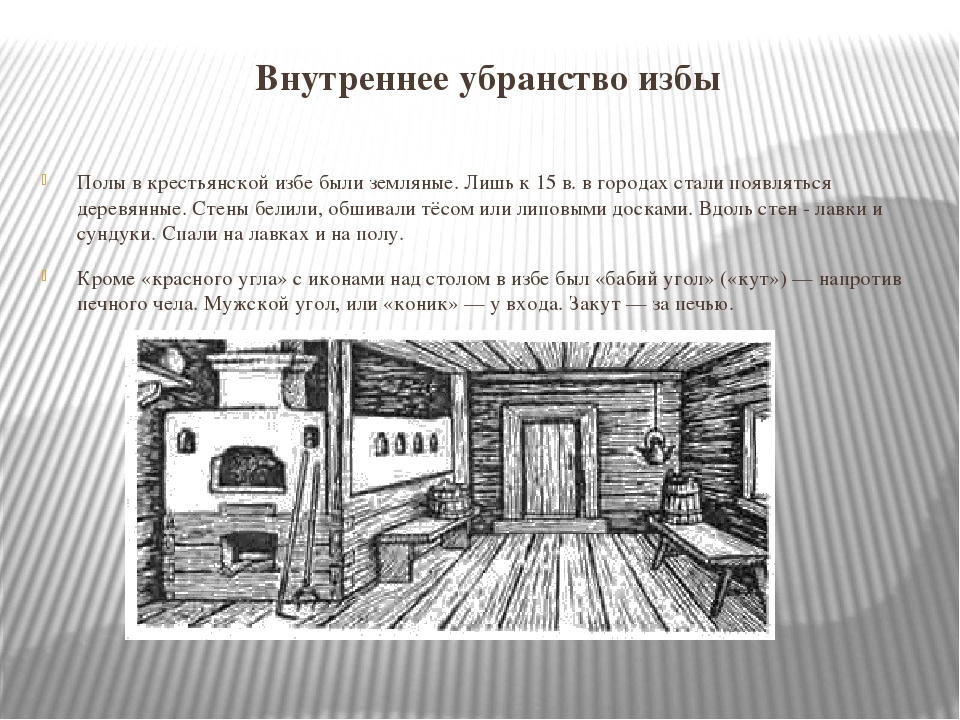

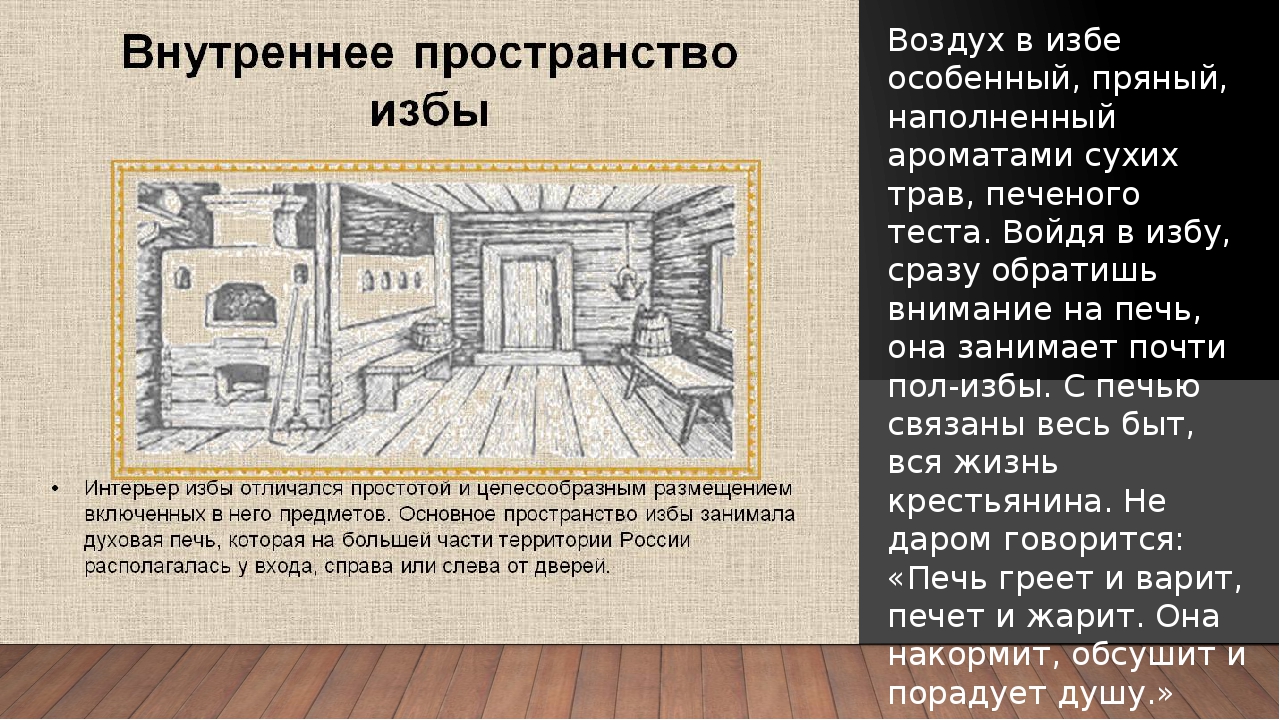

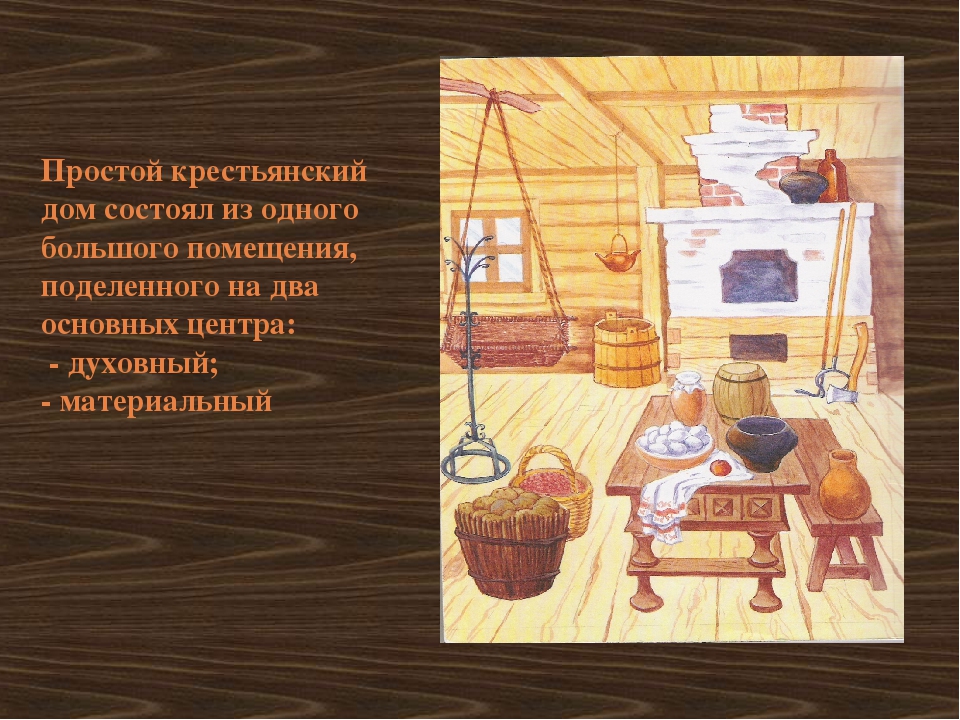

Описание презентации по отдельным слайдам:

2016 год Автор: Логвинова М.А. — воспитатель МБ ДОУ «Детский сад №241»

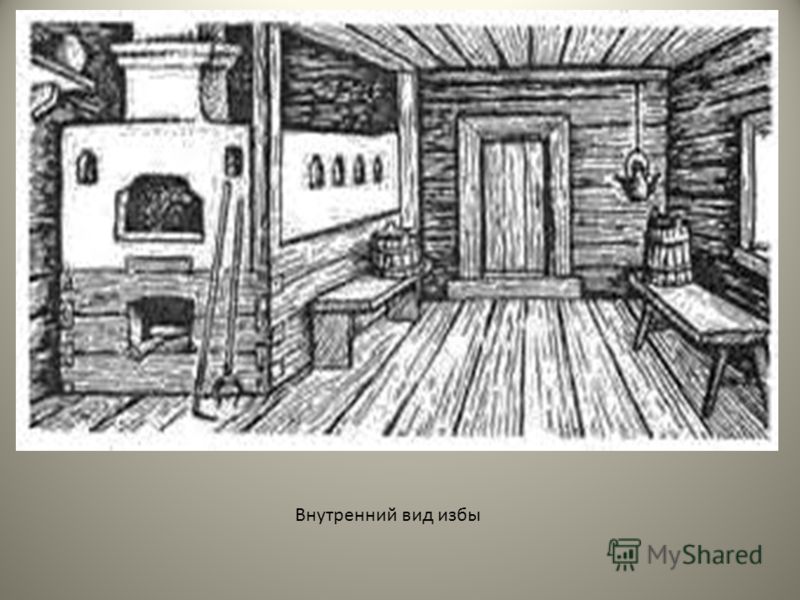

Словарик Изба – деревянный крестьянский дом. Интерьер – внутреннее убранство помещения.

Издавна на Руси люди жили в деревянных домах – избах.

В низенькой светелке с створчатым окном Светится лампадка в сумраке ночном: Слабый огонечек то совсем замрет, То дрожащим светом стены обольет. Новая светелка чисто прибрана: В темноте белеет занавес окна; Пол отструган гладко; ровен потолок; Печка развальная стала в уголок. По стенам – укладки с дедовским добром, Узкая скамейка, крытая ковром, Крашеные пяльцы со стулом раздвижным И кровать резная с пологом цветным. Л. Мей

По стенам – укладки с дедовским добром, Узкая скамейка, крытая ковром, Крашеные пяльцы со стулом раздвижным И кровать резная с пологом цветным. Л. Мей

Мощная невысокая широкая дверь ведет в дом. Огромные бревна, чтобы зимой изба не промерзла, а летом сохраняла прохладу. Климат в тайге контрастный: зимой морозы до 40 градусов, а летом 35–40 градусов тепла.

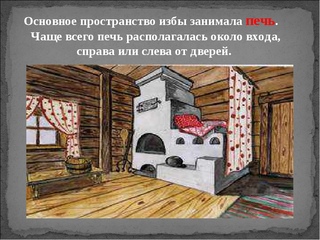

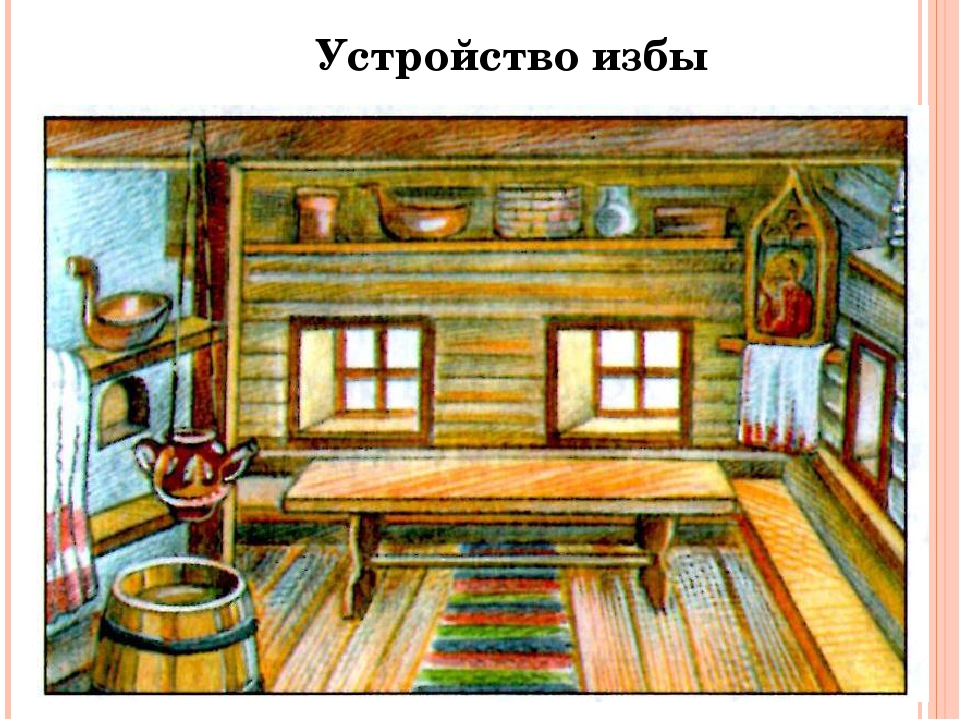

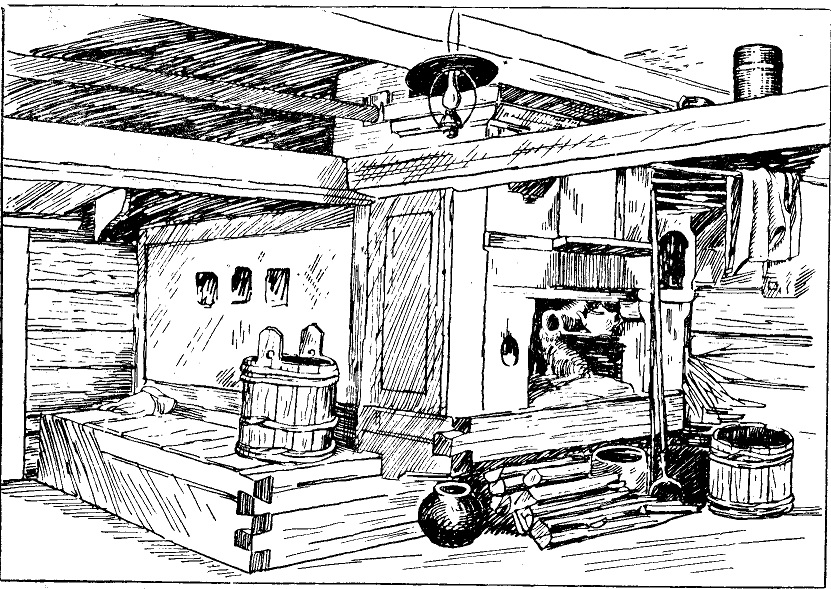

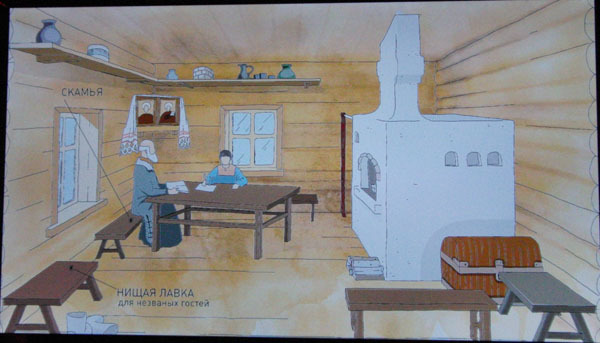

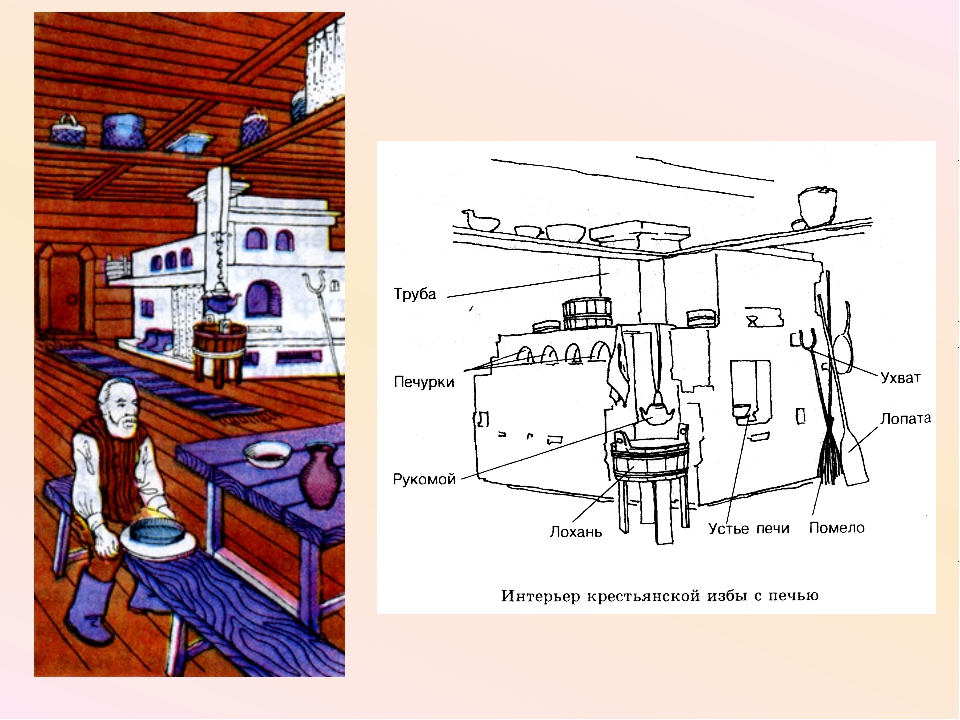

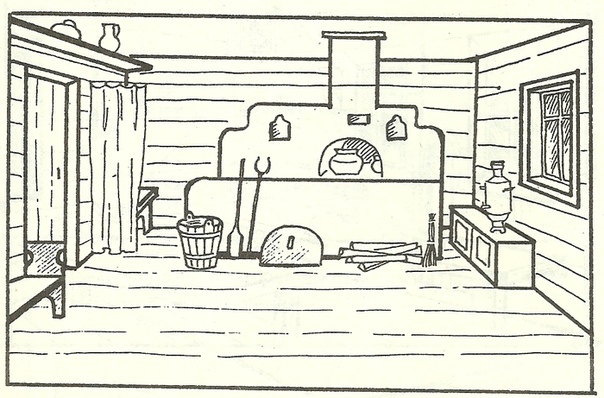

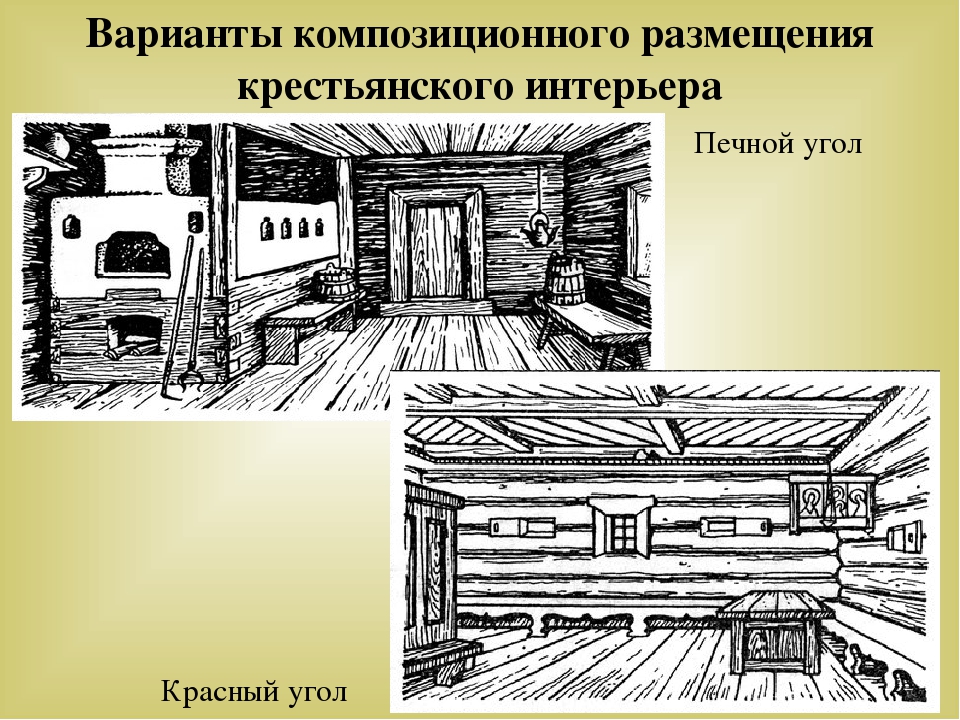

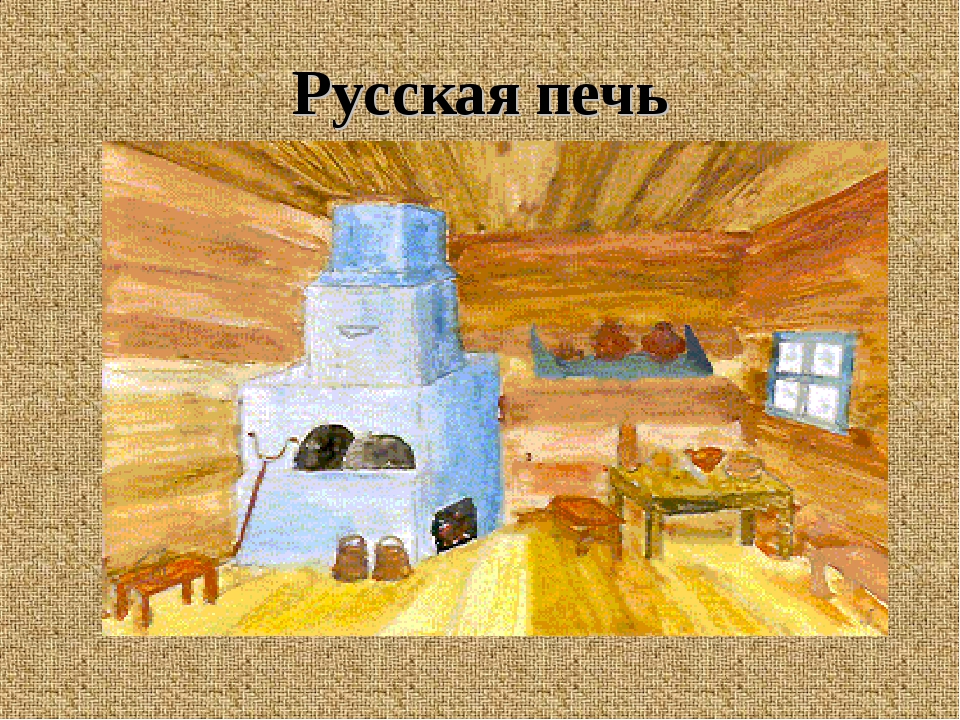

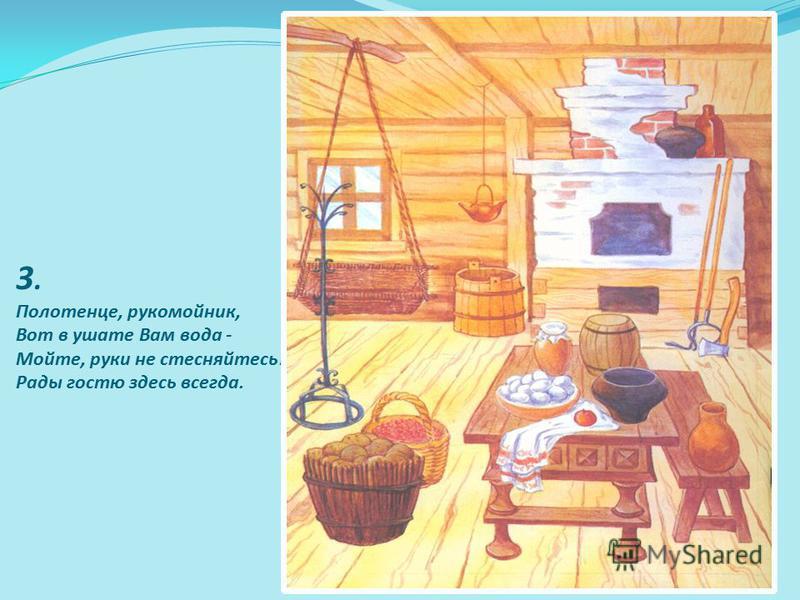

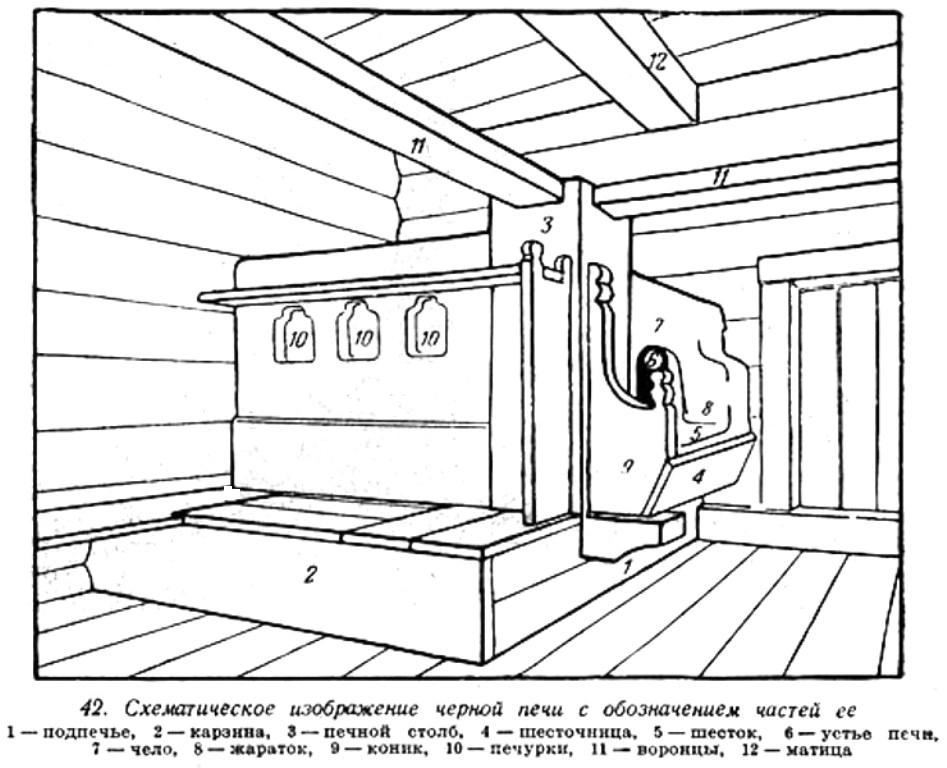

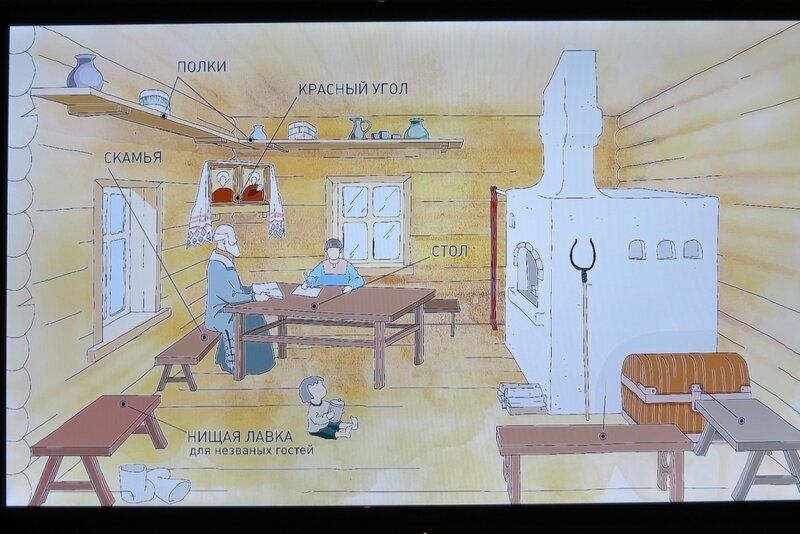

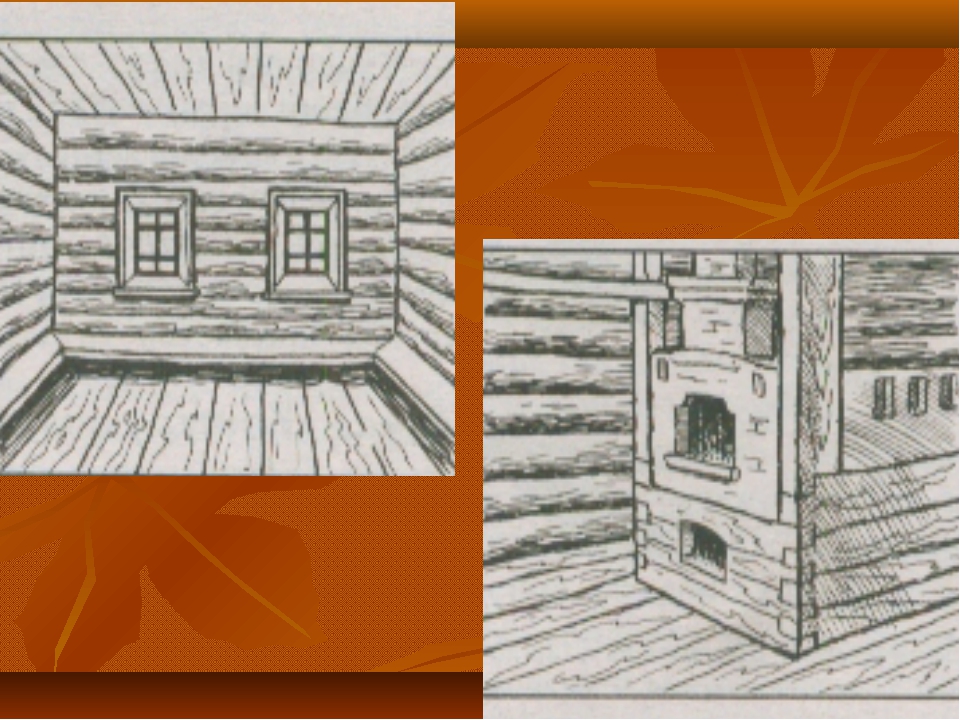

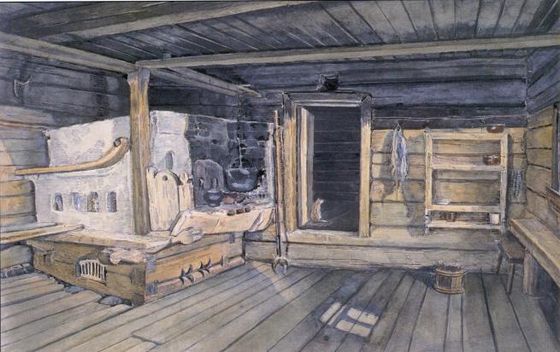

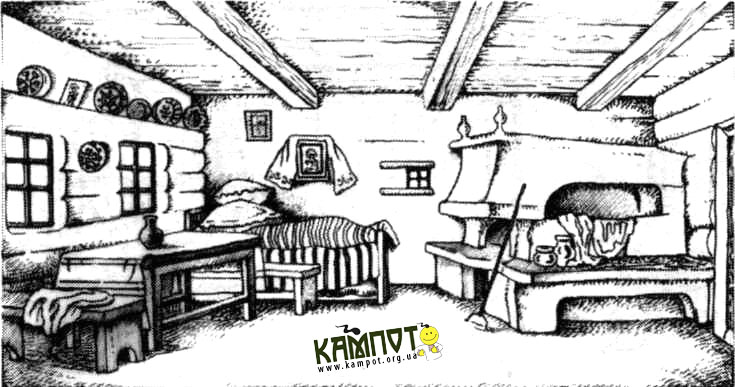

С 16-го века и до начала 20-го века план избы оставался неизменным: печь помещалась у задней стены, в правом или левом углу, челом повернутая к окнам.

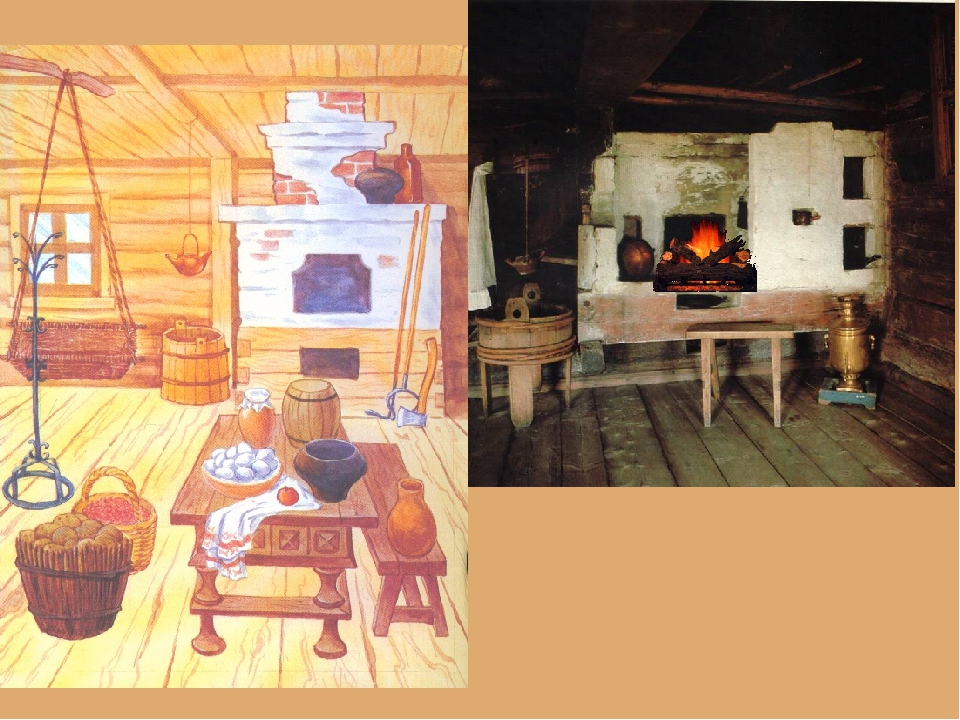

Печь была основой жизни, главным оберегом семьи, семейным очагом. «Печь краса – в доме чудеса!»

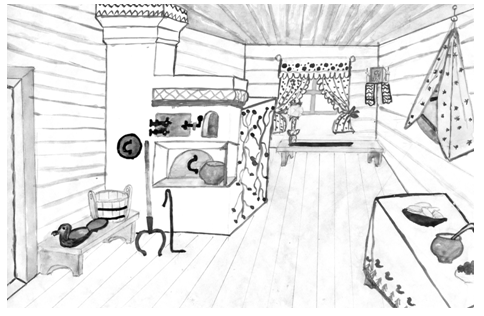

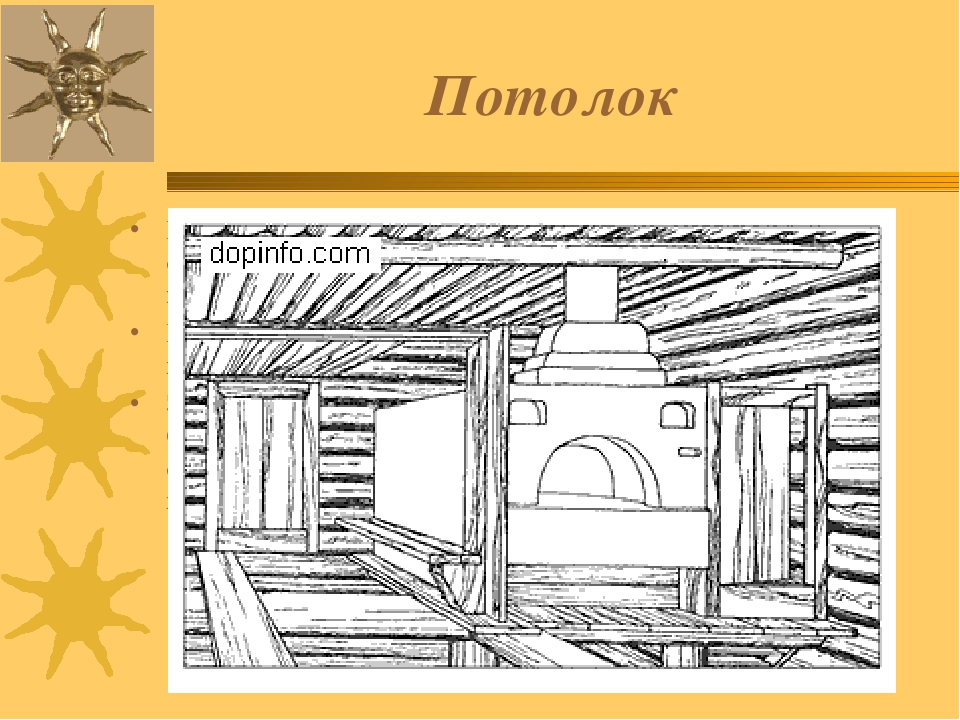

Под потолком шли полавошники, на которых располагалась крестьянская утварь. А около печи укрепляли деревянный настил – полати – место для спанья.

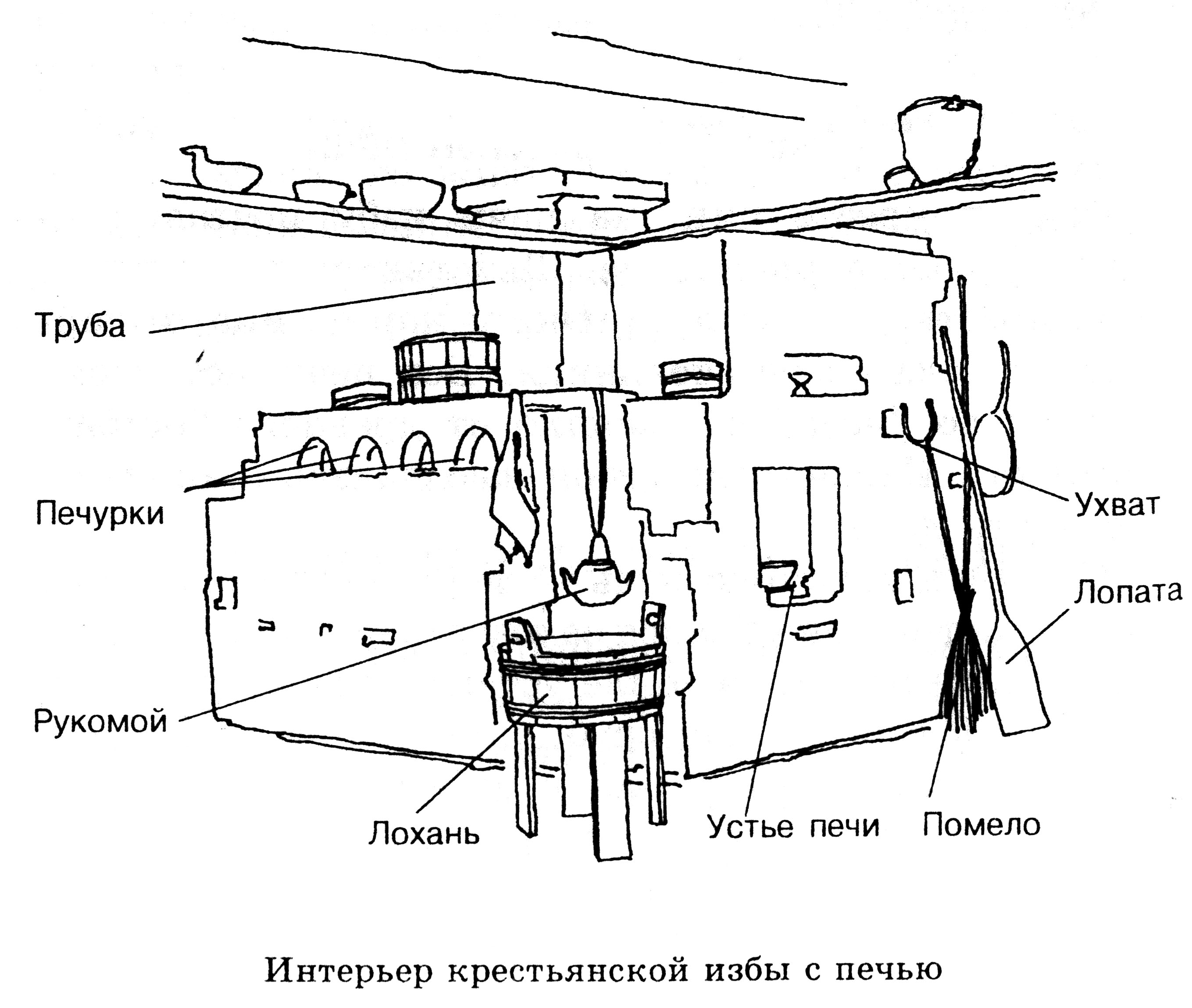

Рядом с устьем печи стояли железные ухваты, которыми ставят в печь и достают горшки.

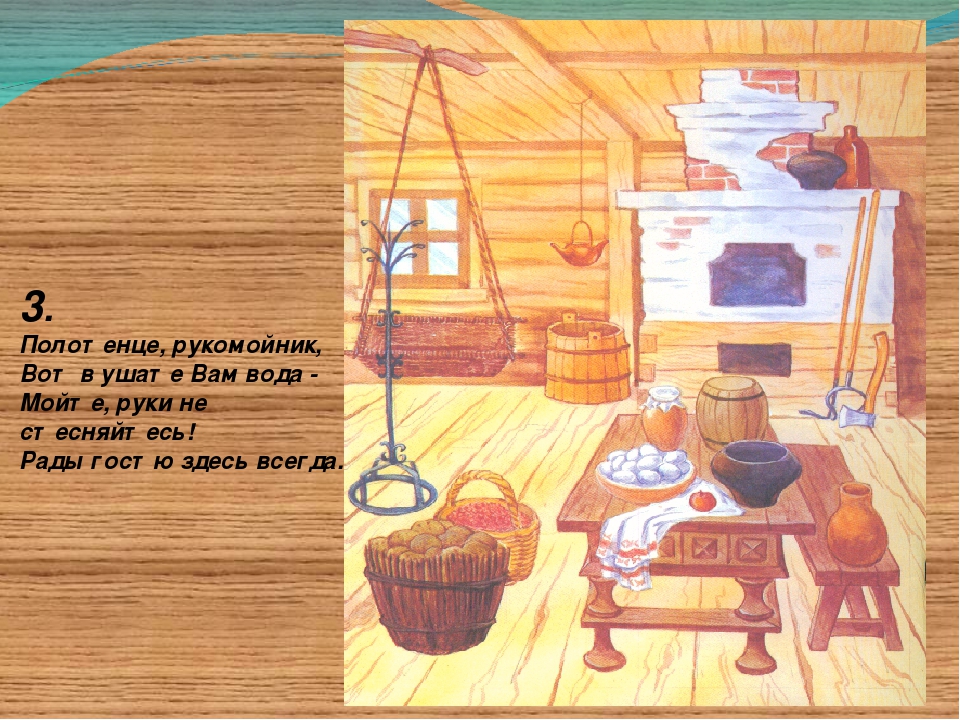

Около входной двери вешали рукомойник с двумя «носиками или деревянный ушат с водой.

Туеса Туеса чаще всего изготавливались из бересты и применялись для набора лесных ягод. Конец XIX — начало XX вв.

Утюги А на Руси испокон веков гладили с помощью скалки и рубеля. Белье наматывали на скалку и прокатывали его ребристым рубелем. А вот первые утюги появились лишь в 14 веке. Настоящим прообразом утюга была сковорода с углями.

«Крестьянская керамика» — делалась из серой глины на ручном гончарном круге. кувшины и миски

Светец с лучиной XIX в. Это основной источник света в бедных крестьянских домах. Лучины (тонкие щепы) шли на растопку печек и на освещение.

Деревянные корыта. В деревнях до сих пор такими пользуются.

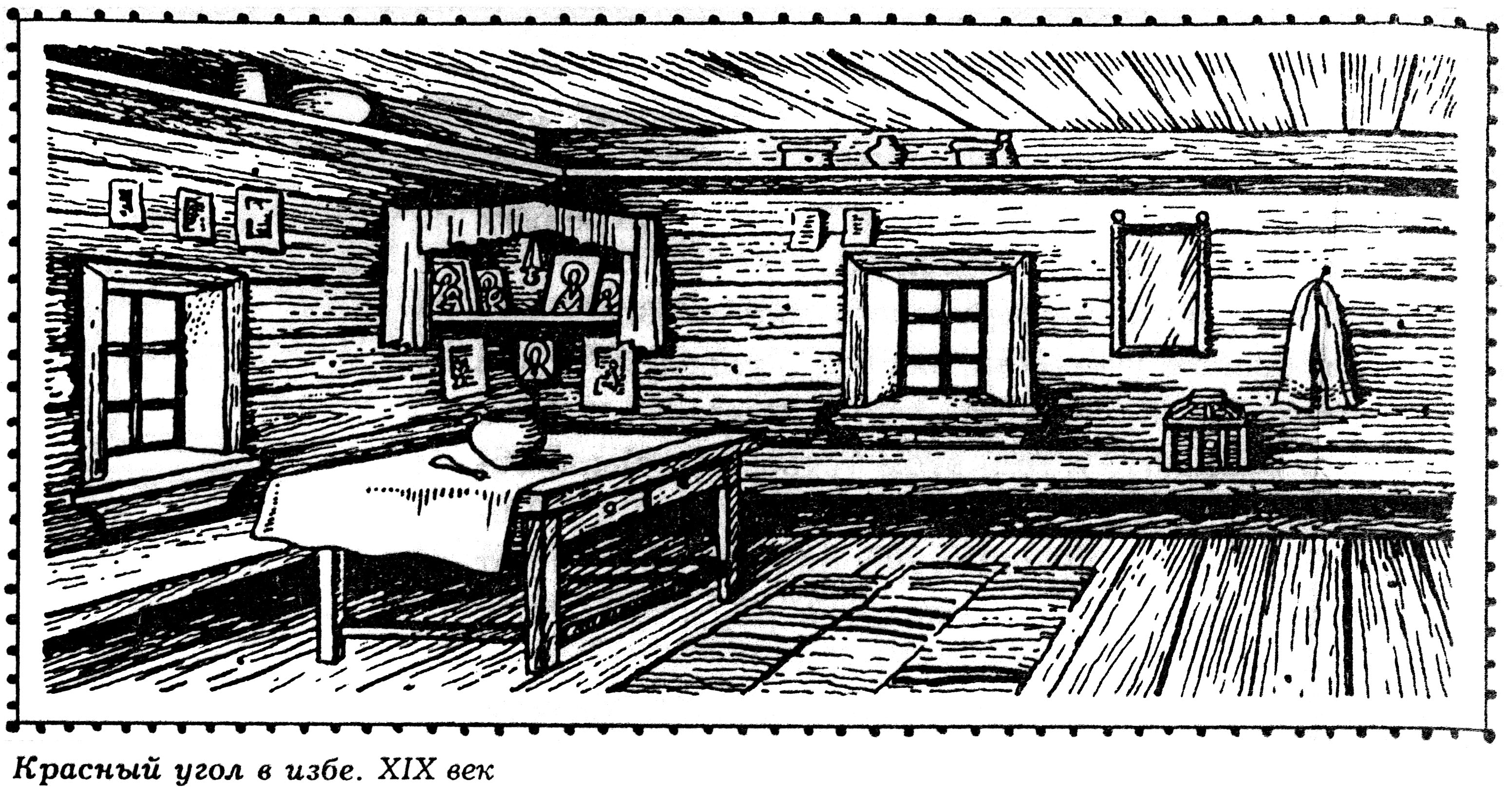

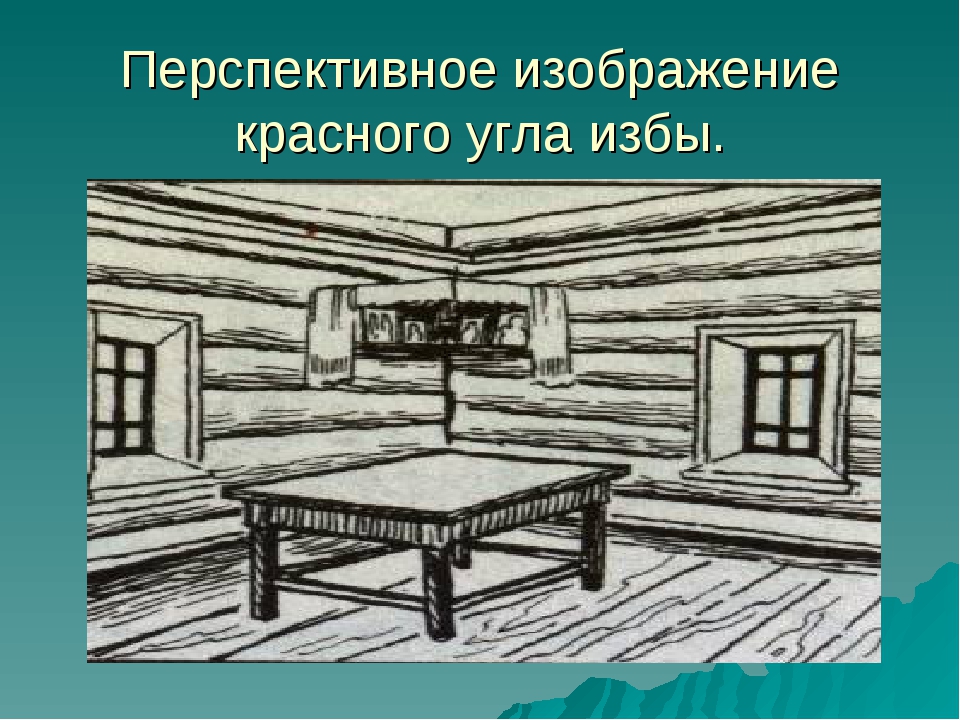

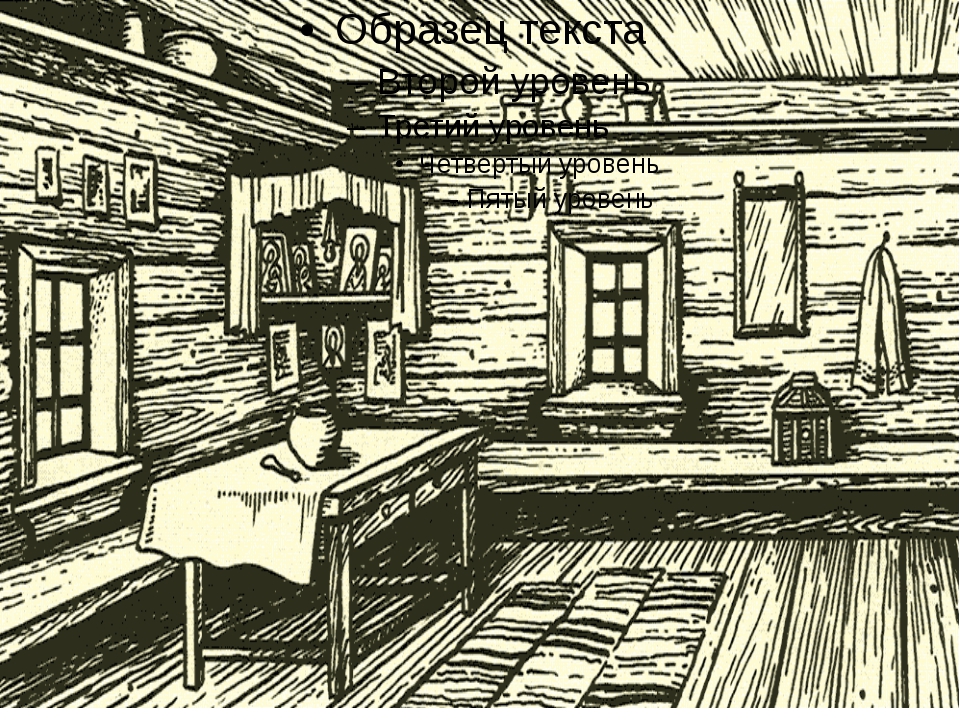

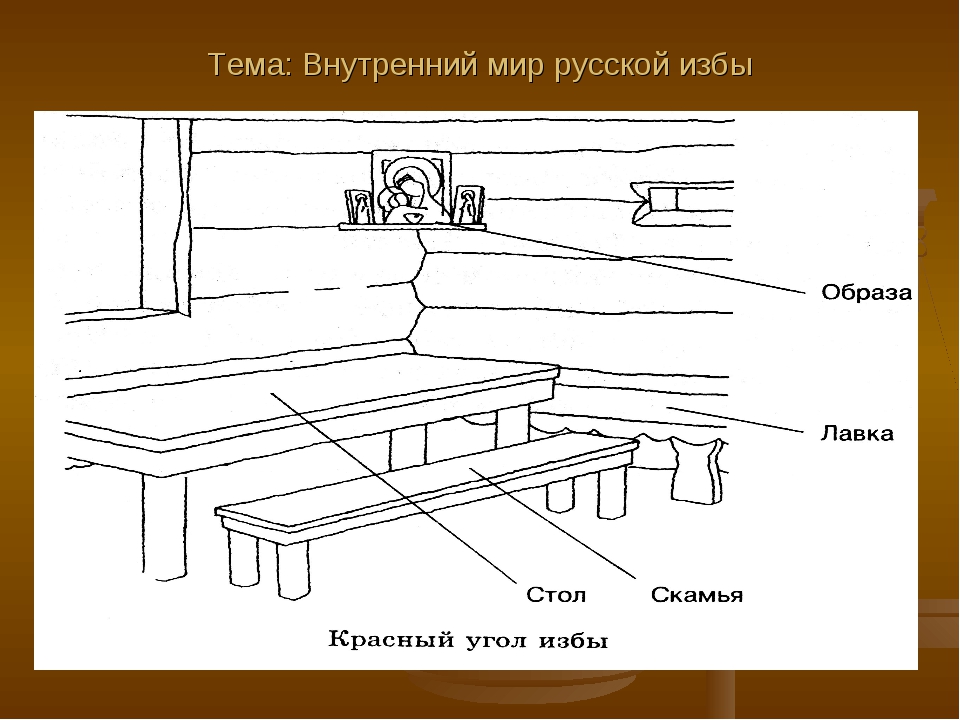

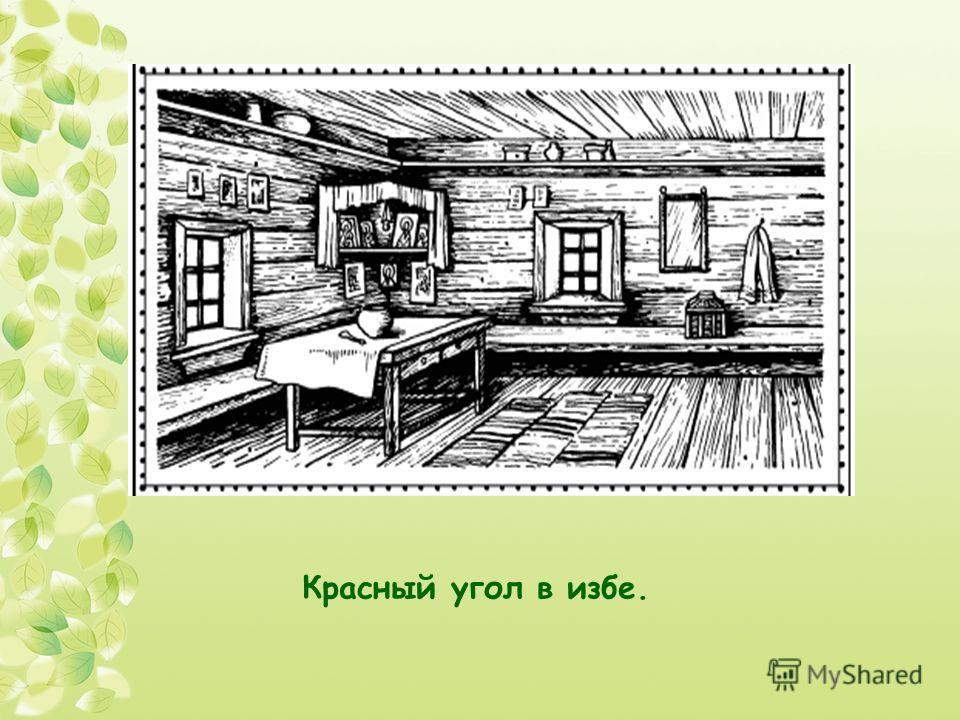

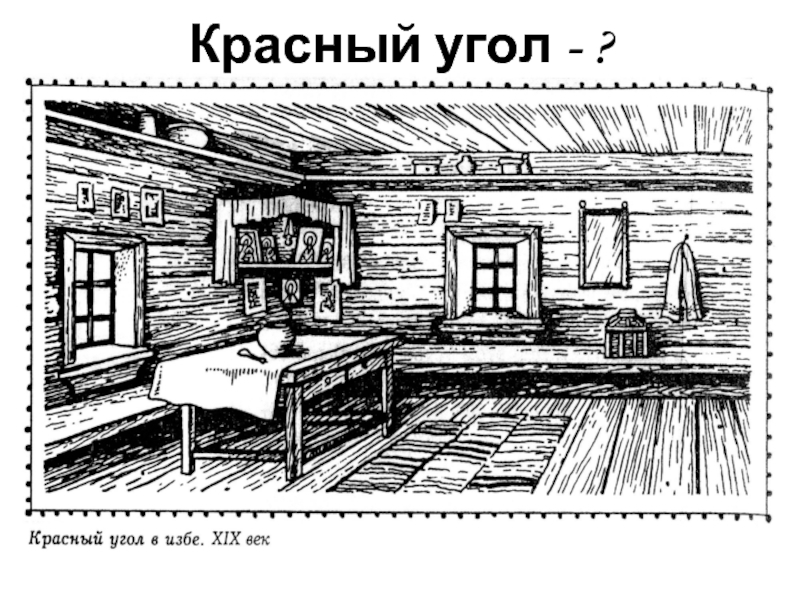

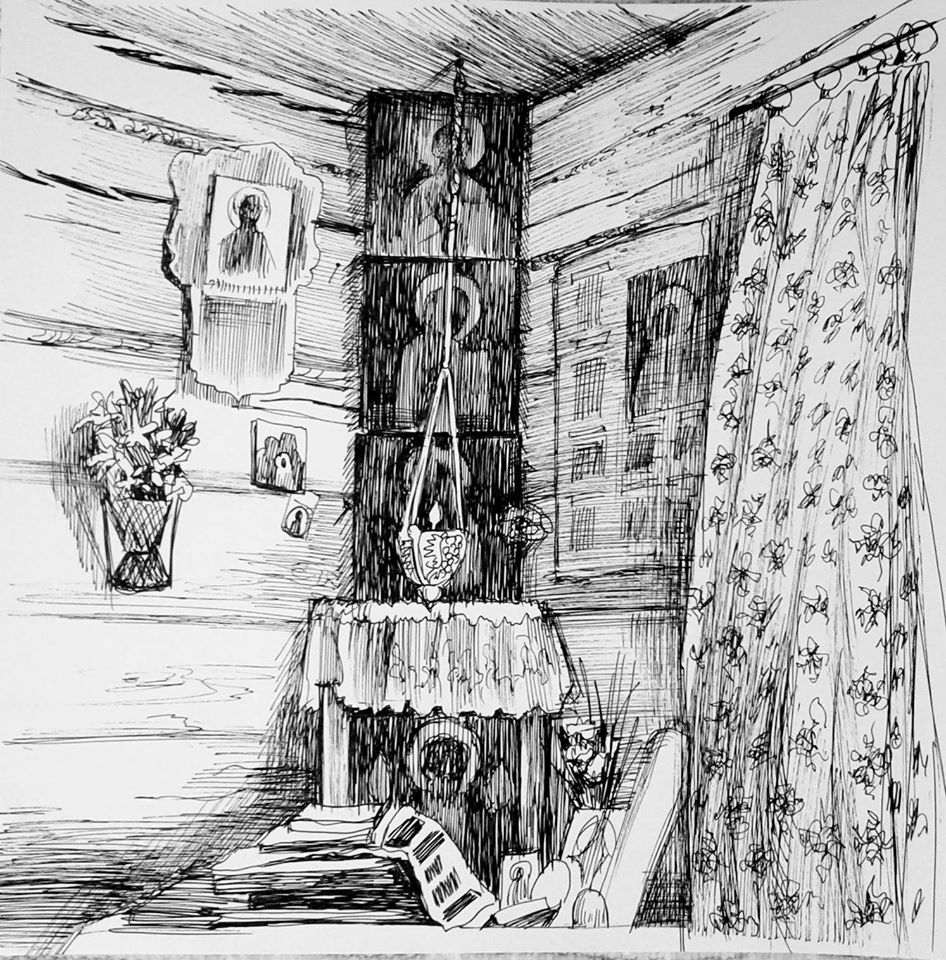

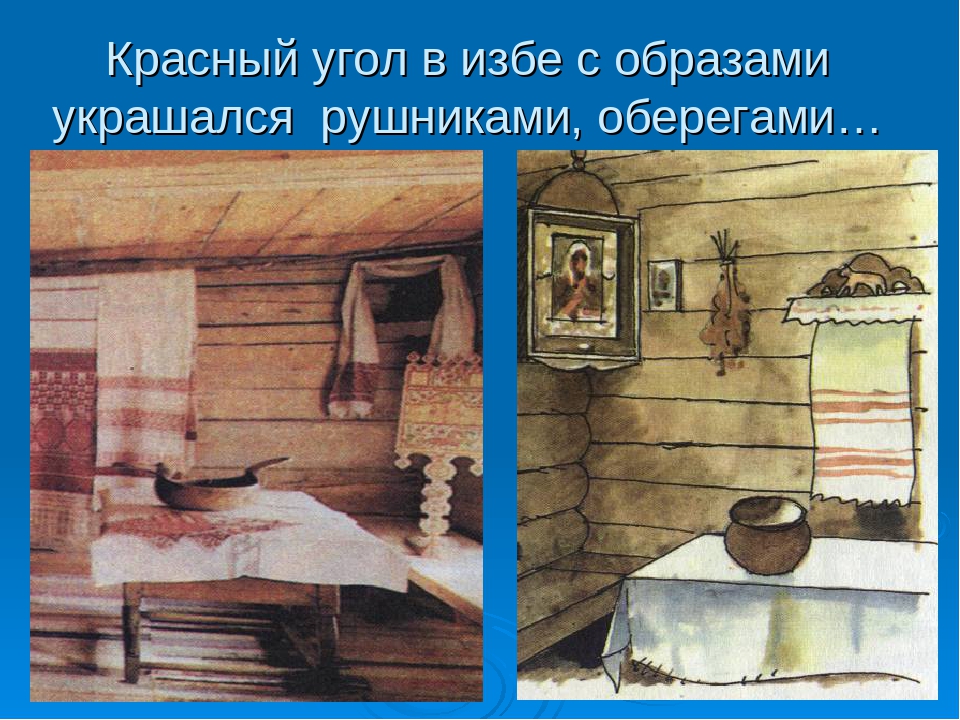

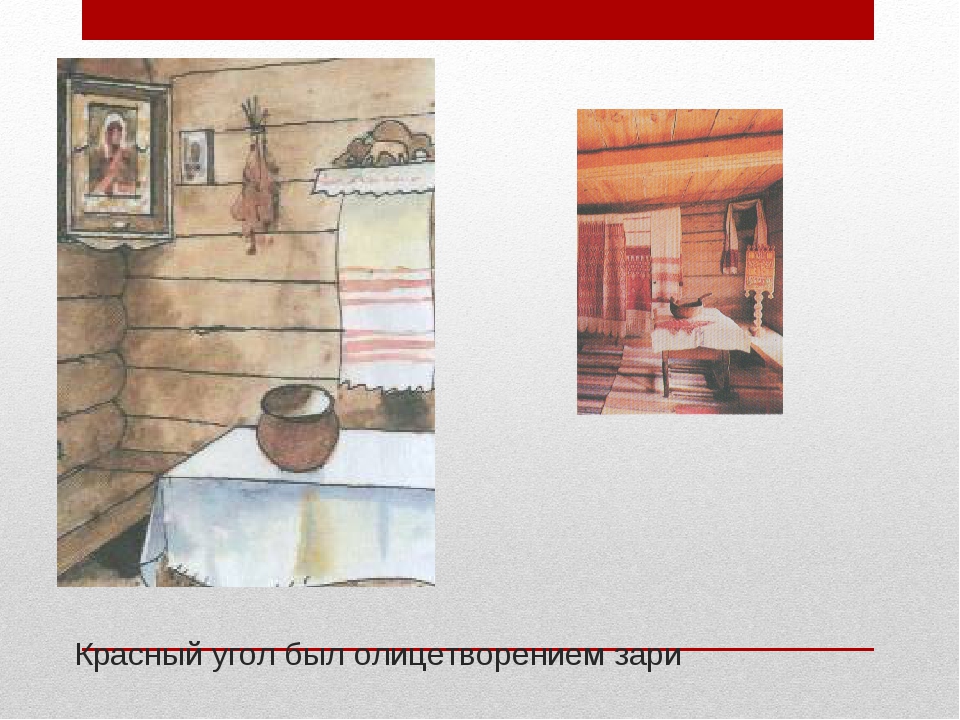

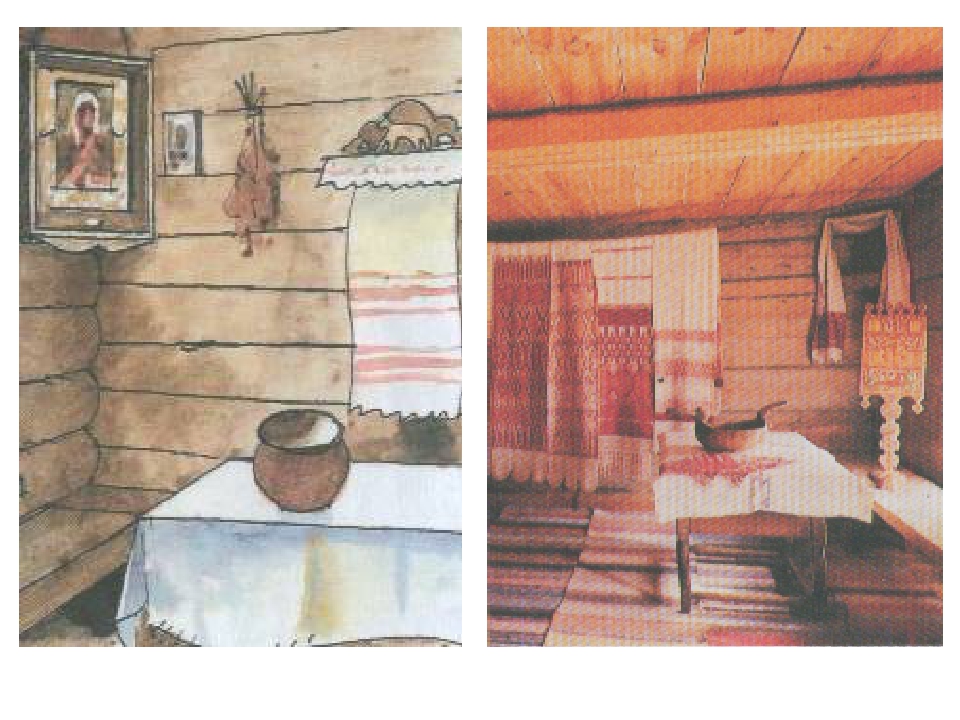

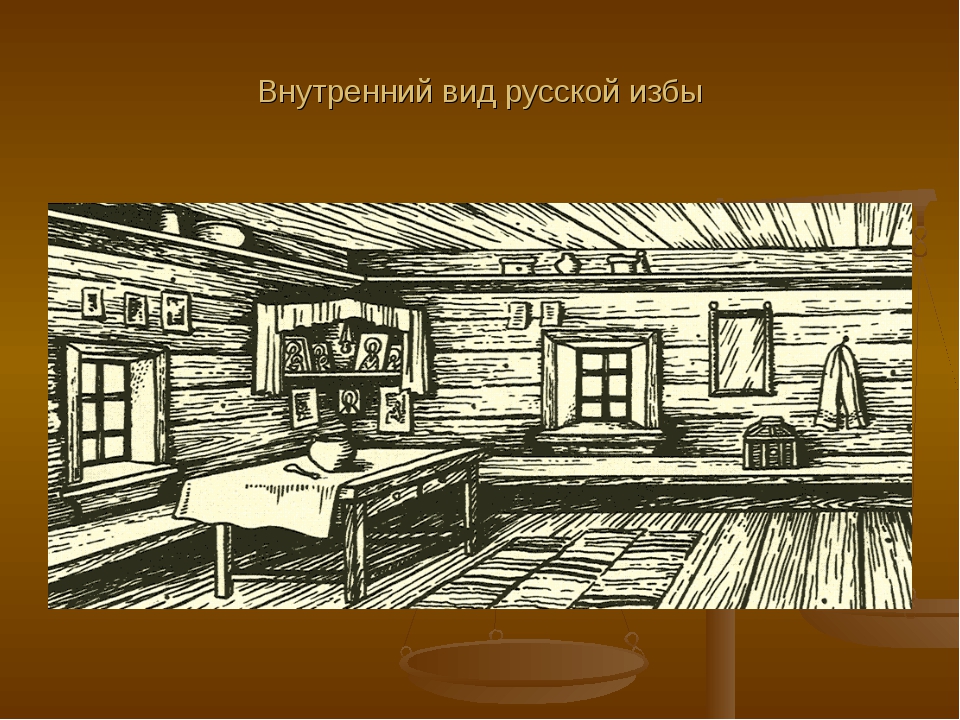

«Красный угол» всегда находился наискосок от печи . Здесь всегда горел «небесный» огонь – лампада.

Это самое почетное место в доме. Здесь усаживали дорогого гостя.

Красный угол в избе с образами украшался рушниками, оберегами…

Для новорожденного подвешивали к потолку избы нарядную люльку или делали кроватку-качалку.

Форма люльки была разной

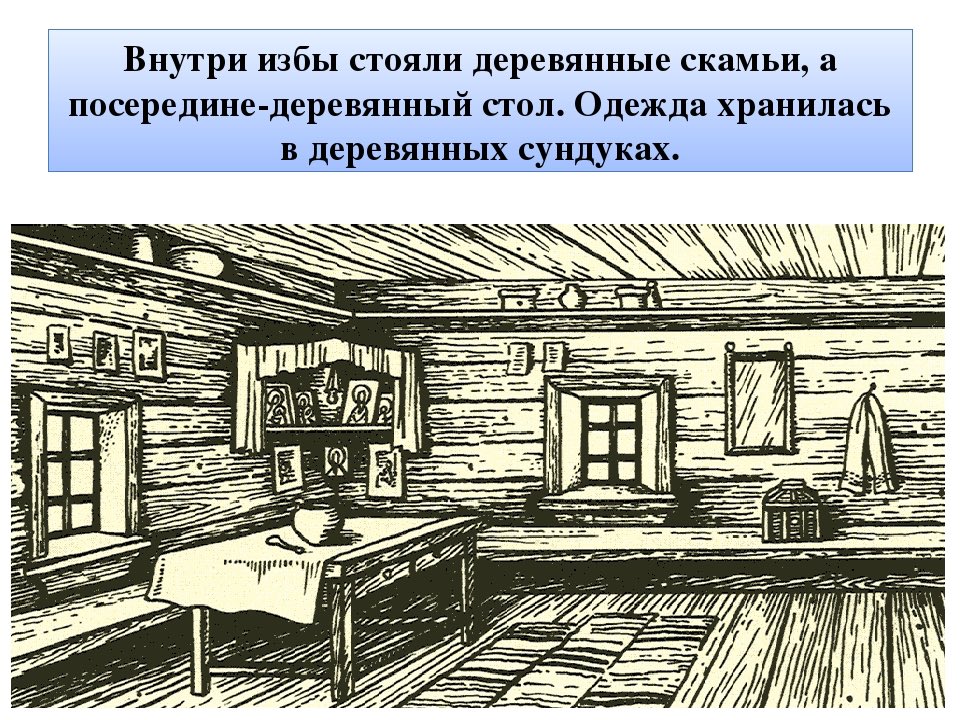

Мебели в избе было немного. Обязательно имелся стол. Вместо стульев были скамьи и лавки. За обедом или ужином собиралась вся крестьянская семья. Начинал еду всегда глава семьи.

Вдоль стен шли лавки

По праздникам стол накрывали нарядной скатертью

Одежду хранили в сундуках. Эти — очень модные: расписные, под олифой.

Потолок связывался в народных представлениях с небом; матица – олицетворяла собой млечный путь в небе.

Пол Пол — это граница, отделяющая людей от “нелюдей”: домовых, нечистой силы, умерших.

Пол – земля; домотканые половики-дорожки, посланные в направлении от двери к передним окнам, — были образным выражением идеи пути-дороги.

Окно (око) – связь с большим миром, белым светом

На стенах вешали фотографии (если они были)

Украшением в доме служили занавески на окнах, скатерть на столе, полотенца в красном углу и на стенах, половички на полу.

Ковры–дорожки или половики постилали по всей избе: на пол, скамьи, полати, чтобы было теплее, а их пестрая расцветка создавала веселое настроение.

Простая крестьянская изба, а сколько мудрости и смысла в себя она вобрала! Интерьер избы – это столь же высокое искусство, как и всё, что создавал талантливый русский народ.

Ткацкий станок – кросно.

Обратите внимание на детский стул слева. Когда мама работала, ребенка в буквальном смысле запирали в него… Из такого не сбежишь – сидишь и играешь.

Прялка механическая с ножным приводом. На ней пряли.

Изба – в ней мудрость вековая… Полна загадок и проста! Она и до сих пор живая, Народа летопись святая, Вселенной нашей чистота!

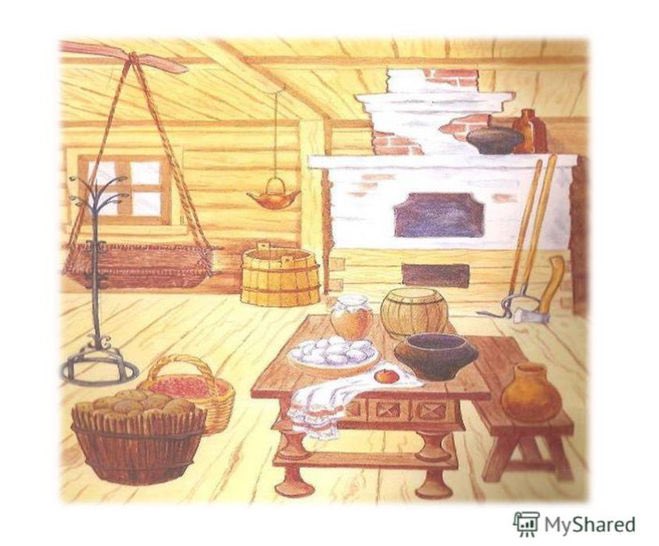

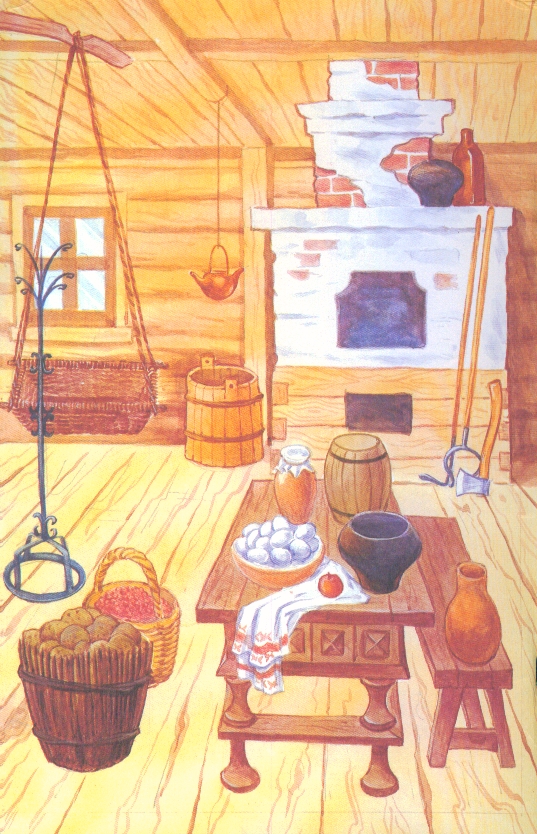

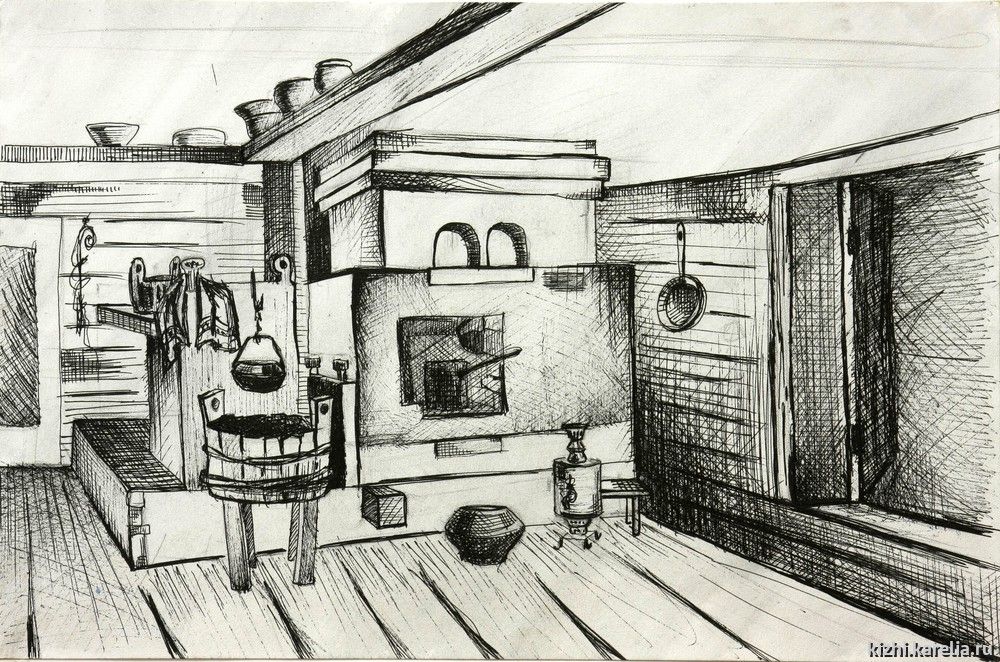

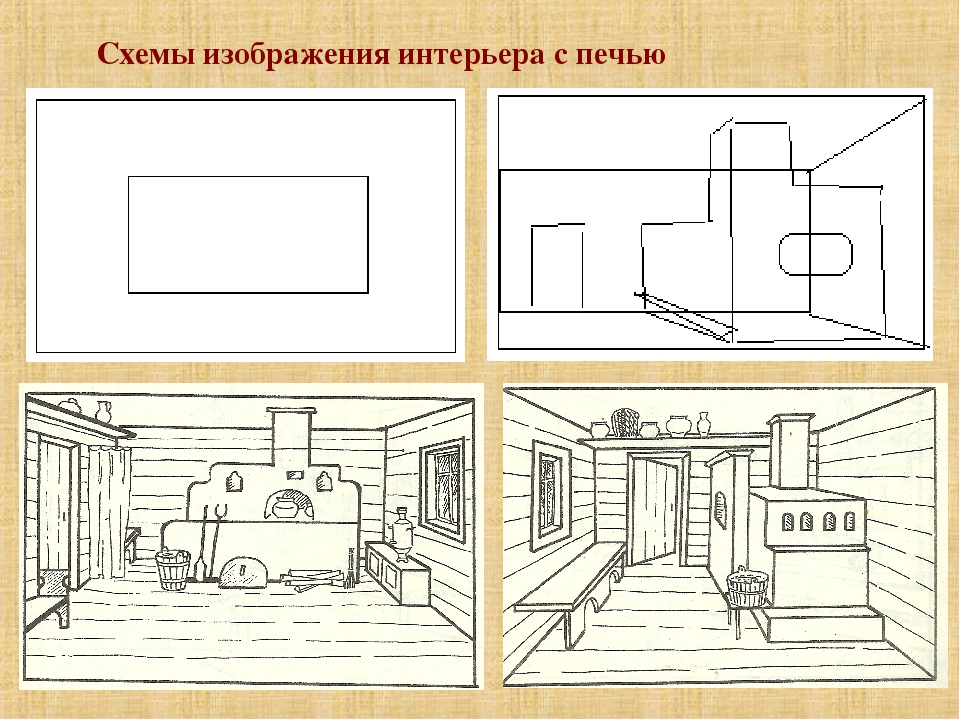

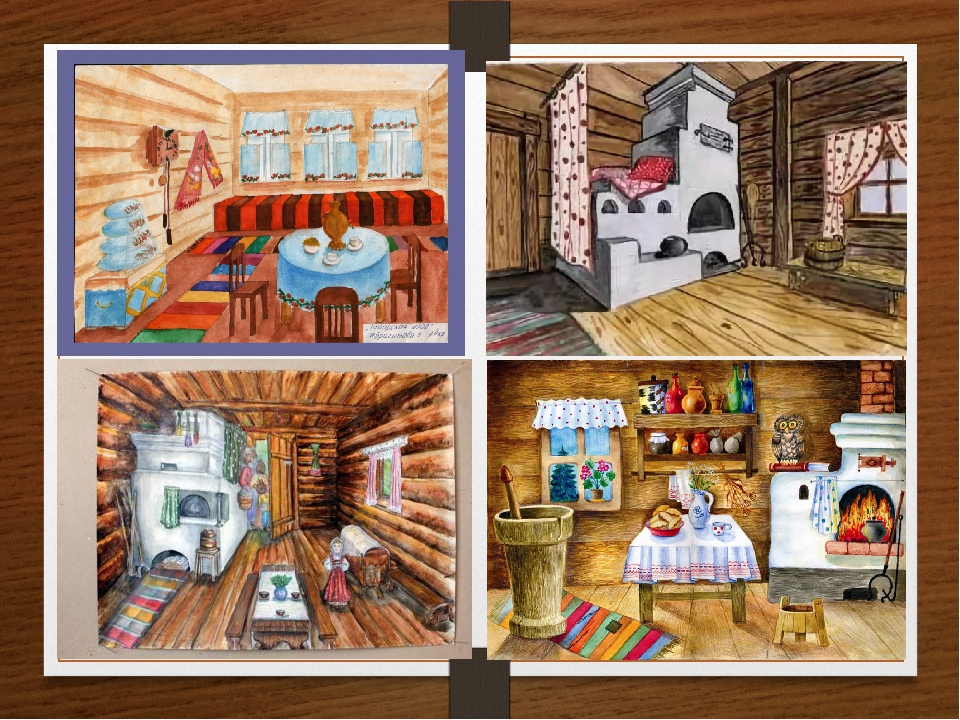

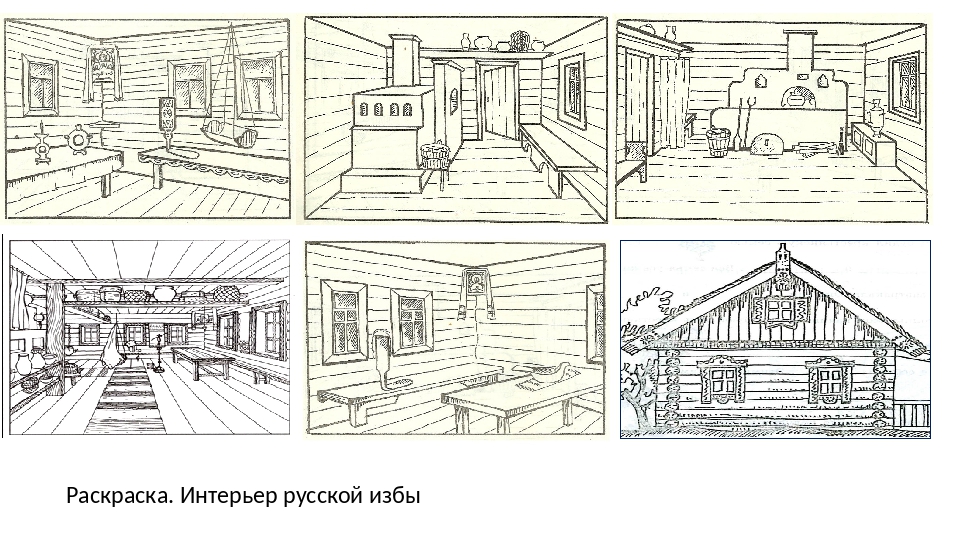

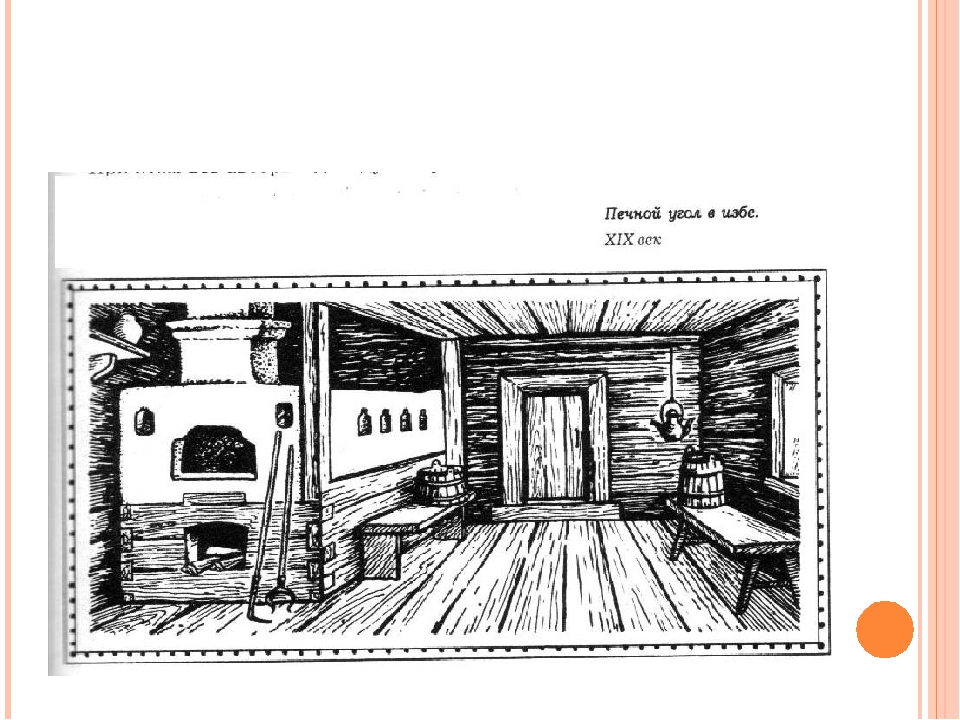

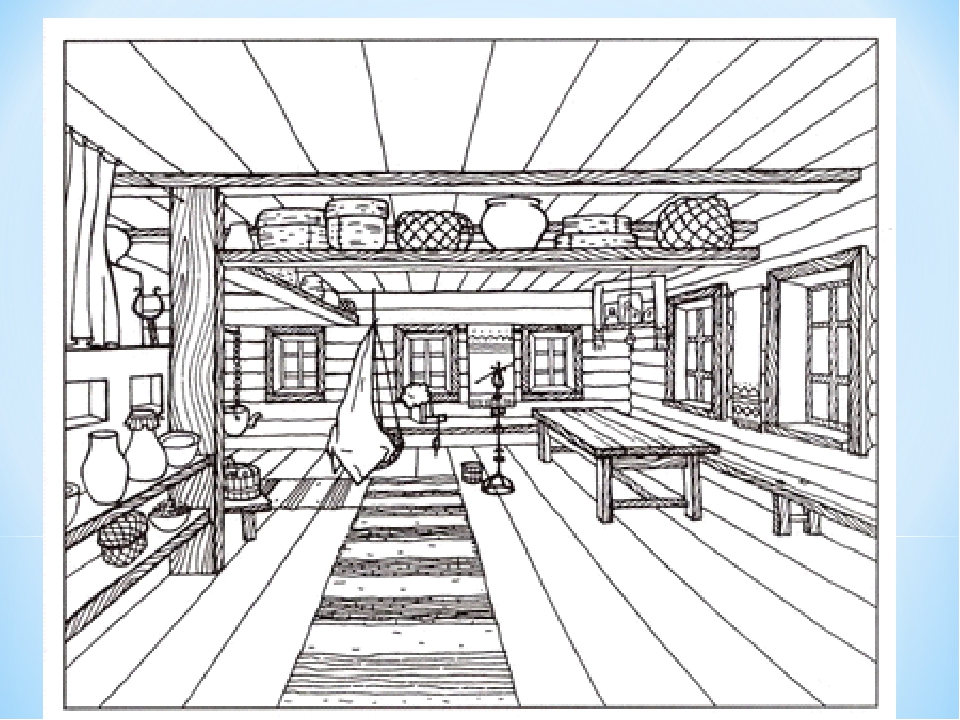

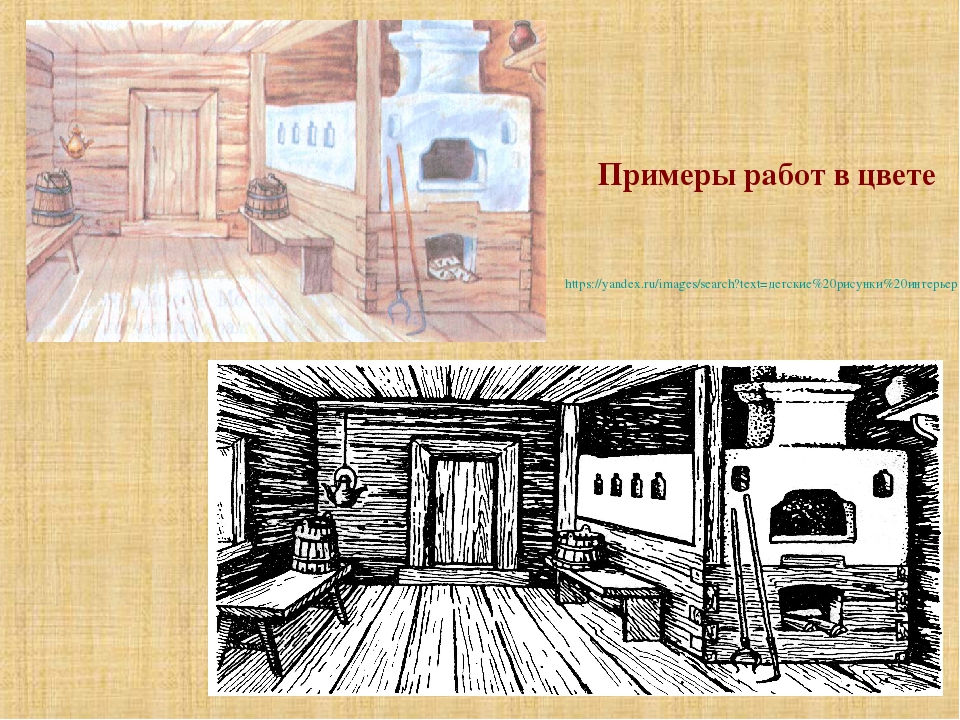

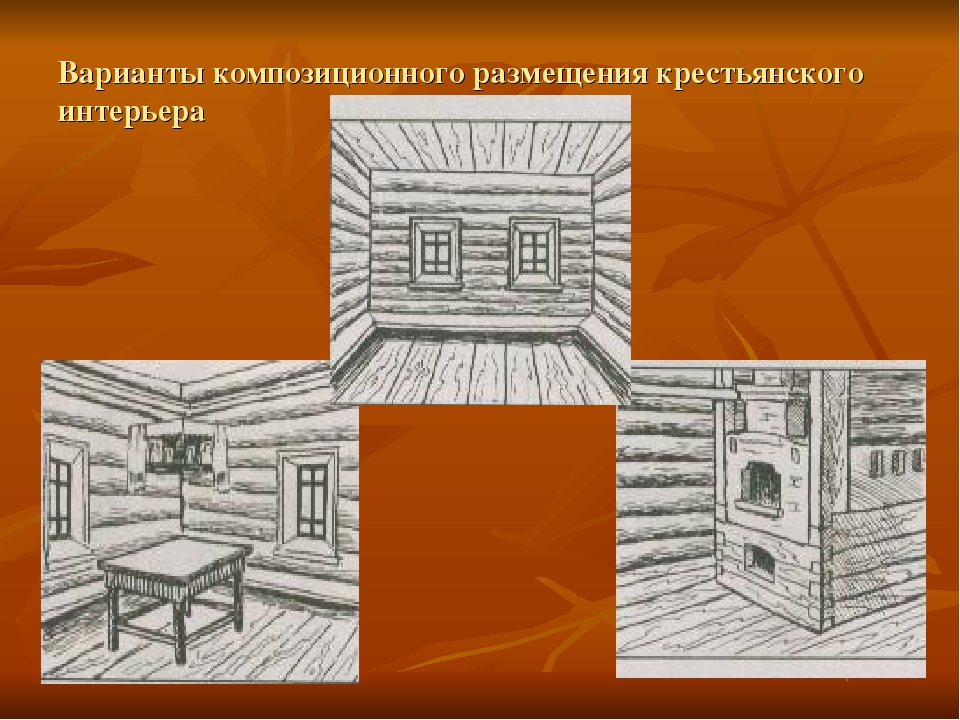

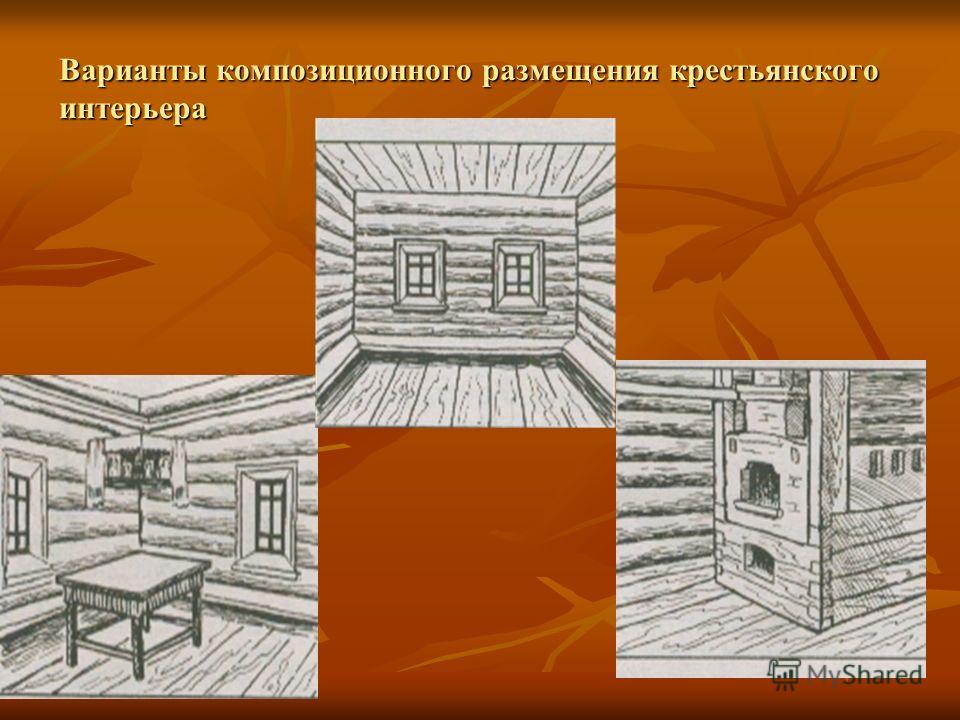

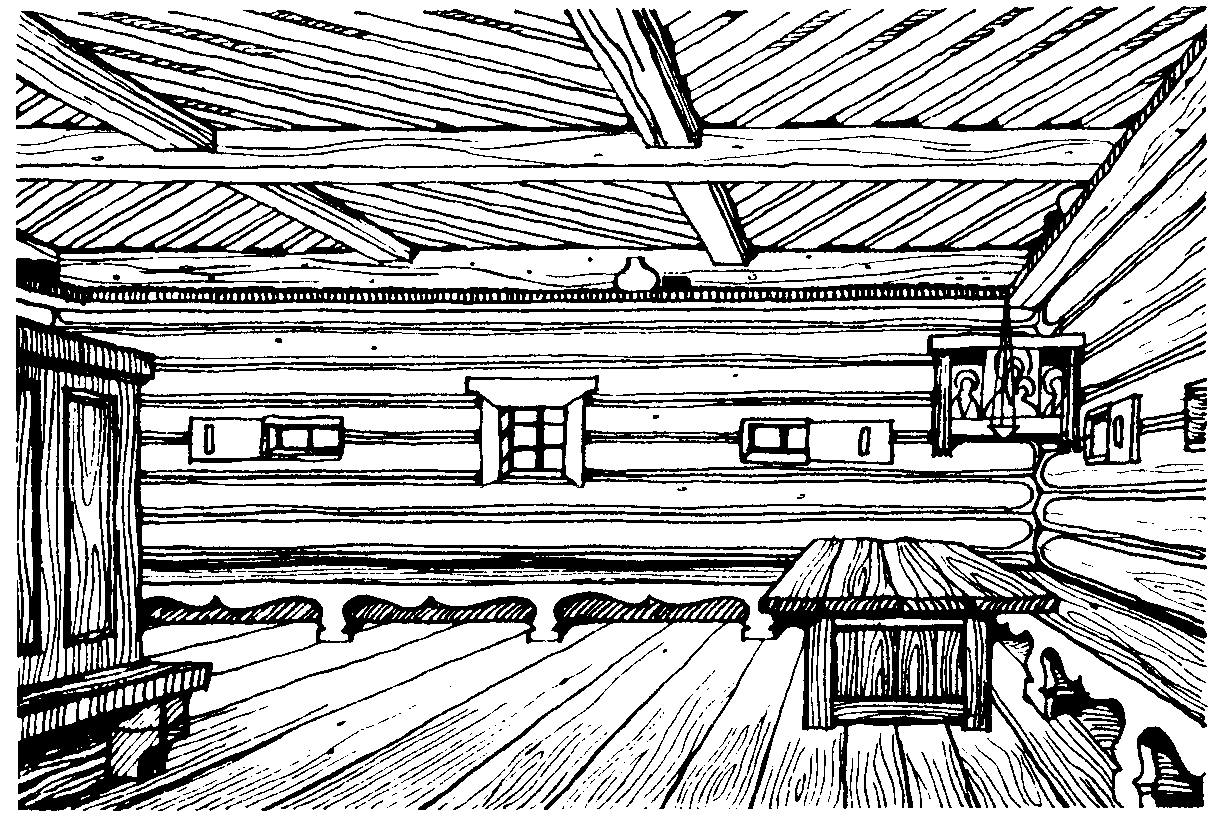

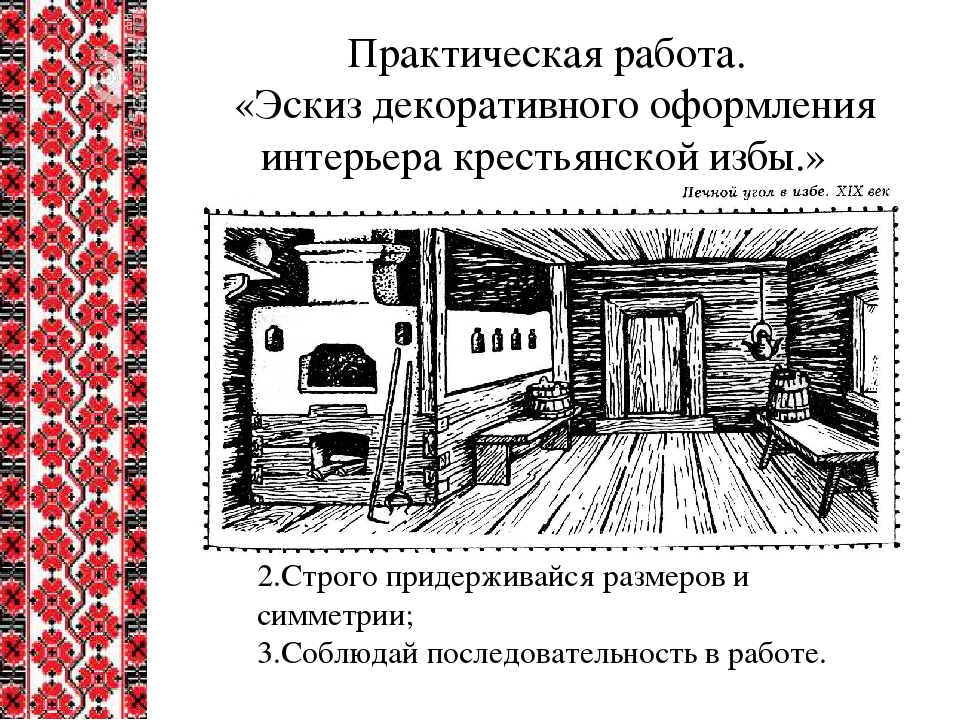

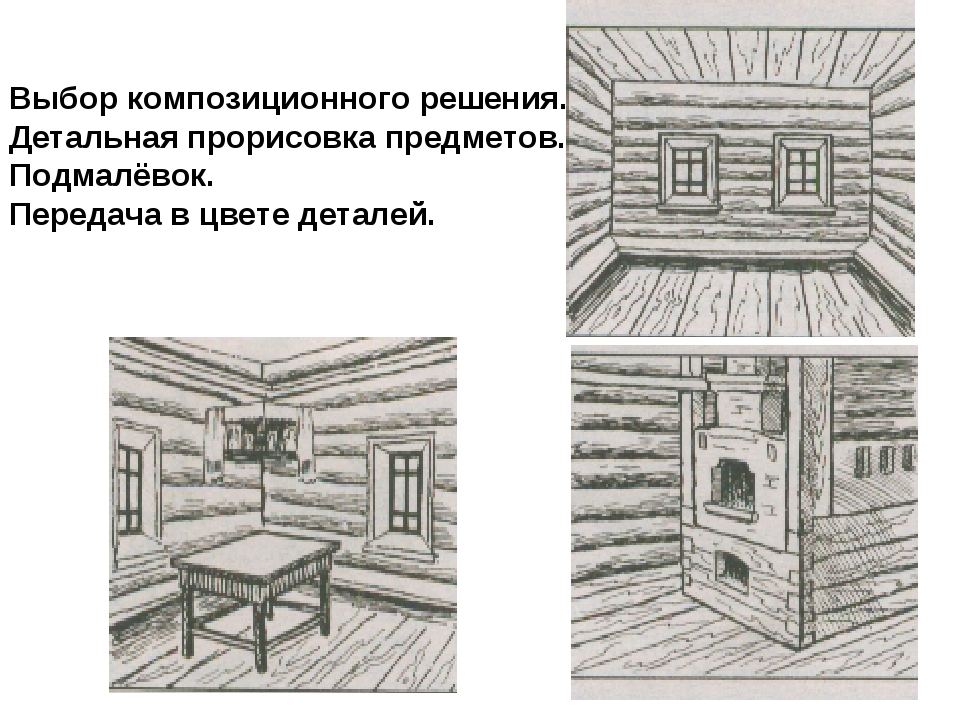

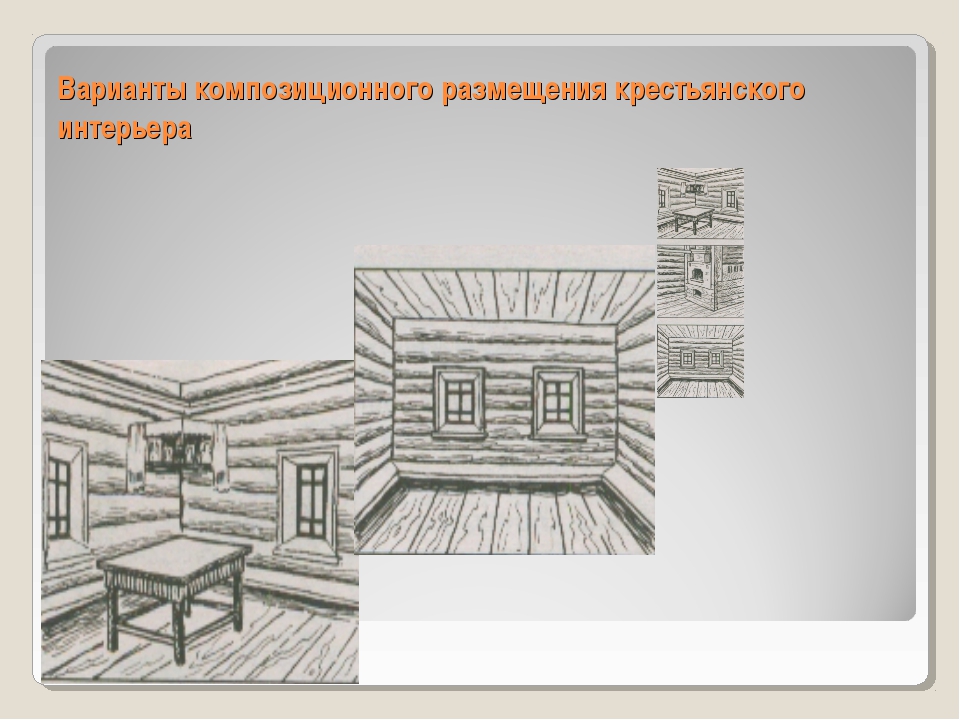

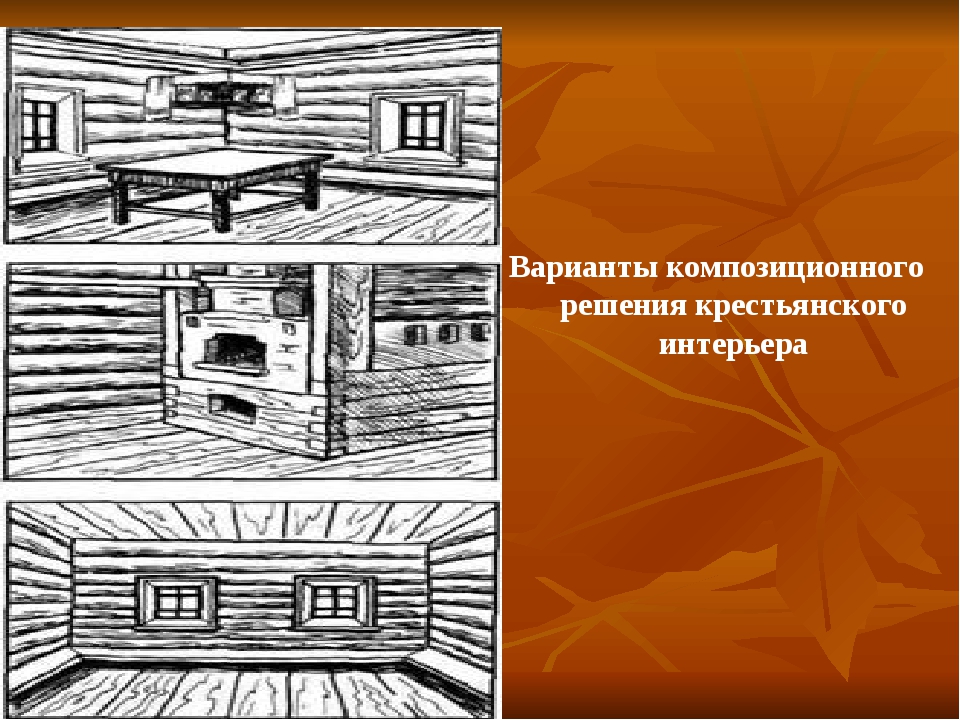

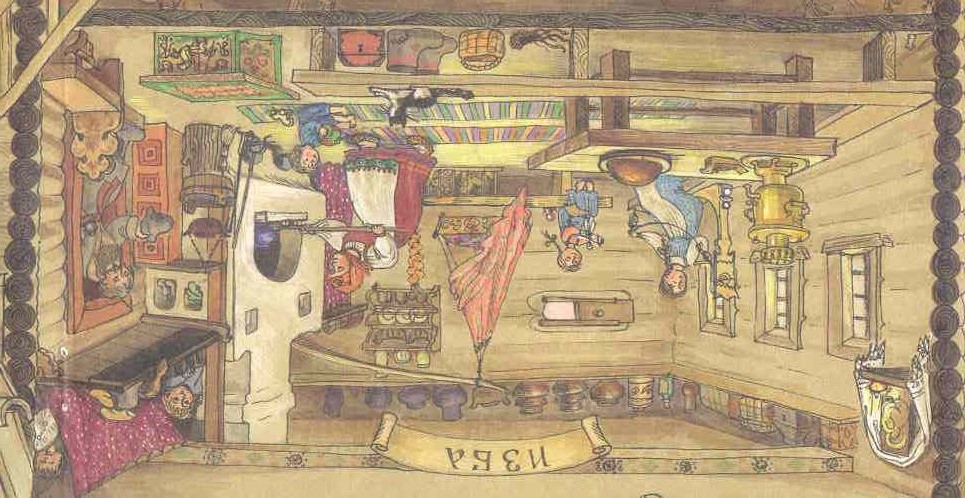

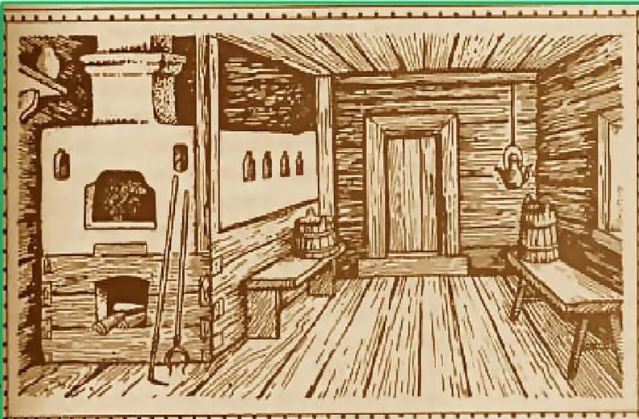

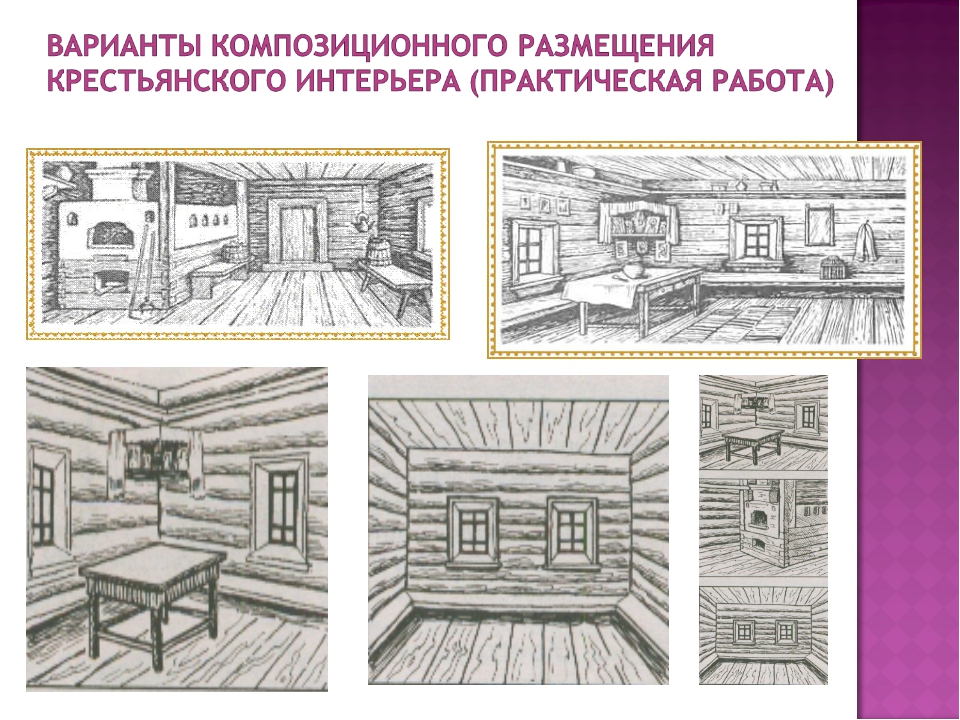

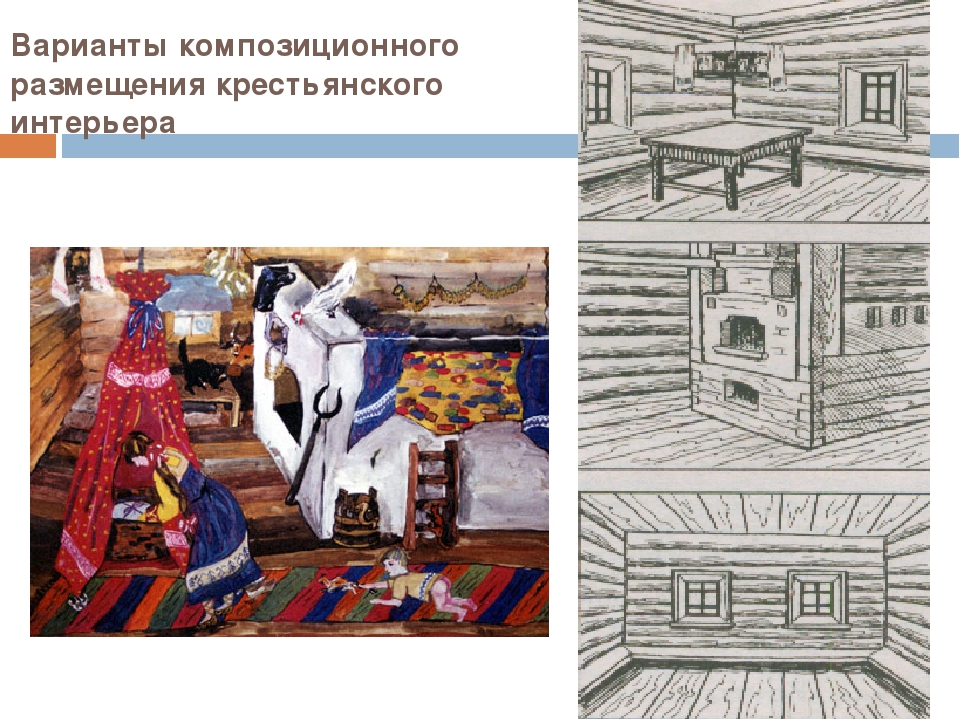

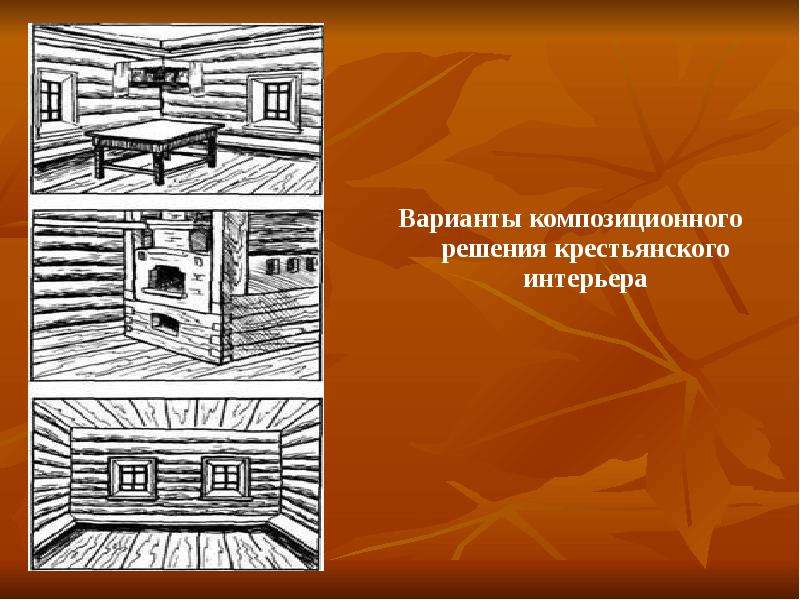

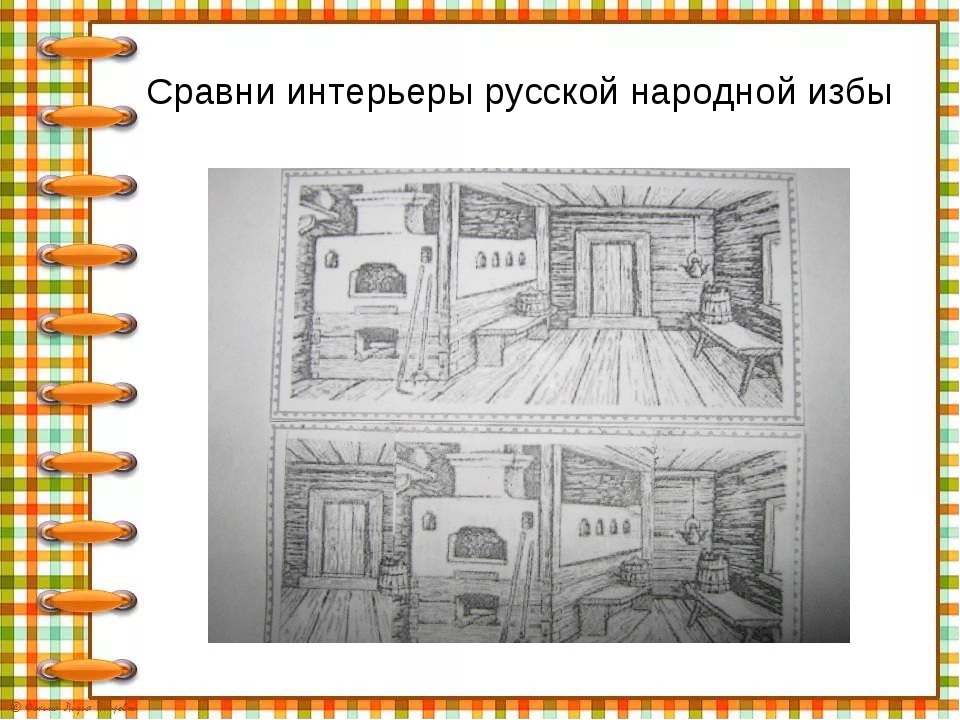

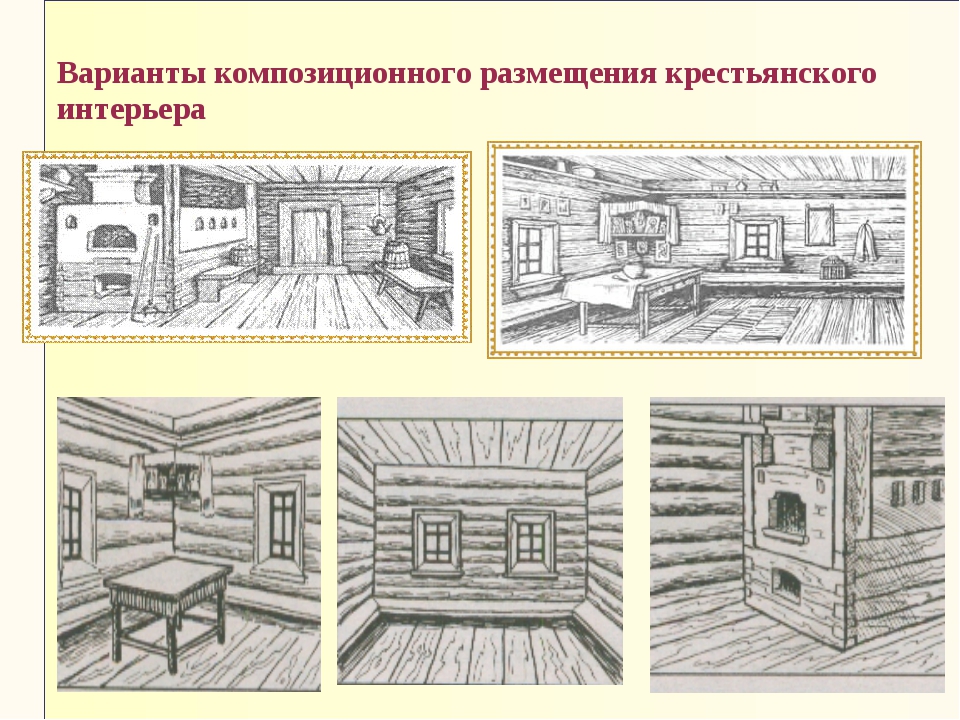

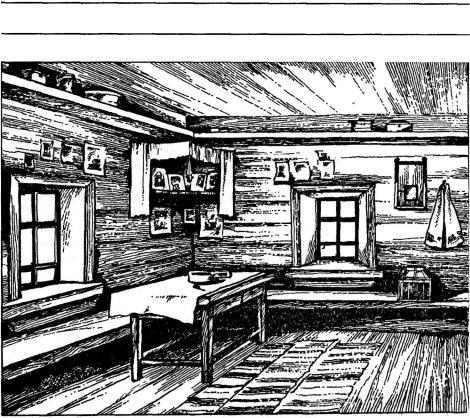

Примеры выполнения интерьера крестьянской избы.

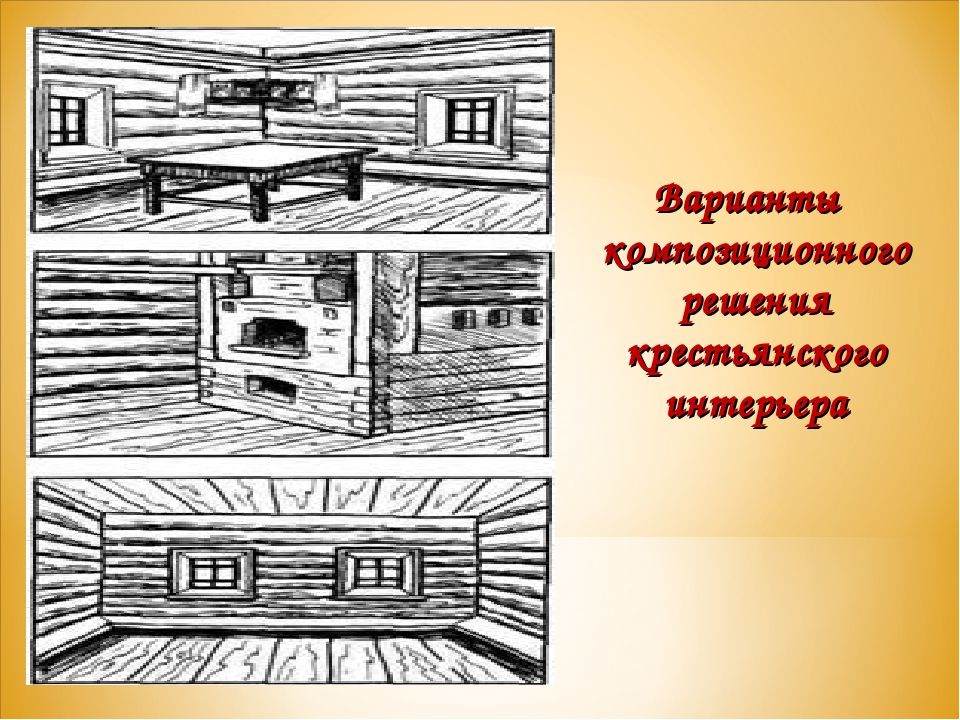

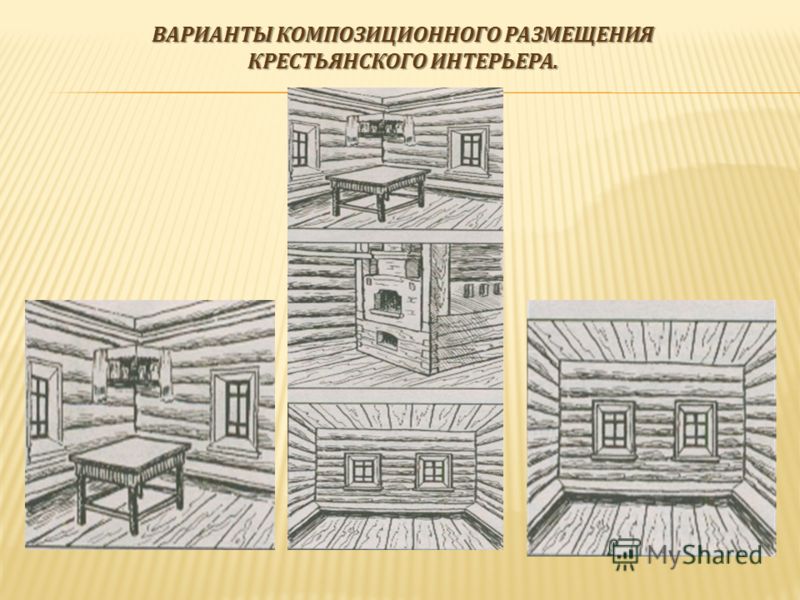

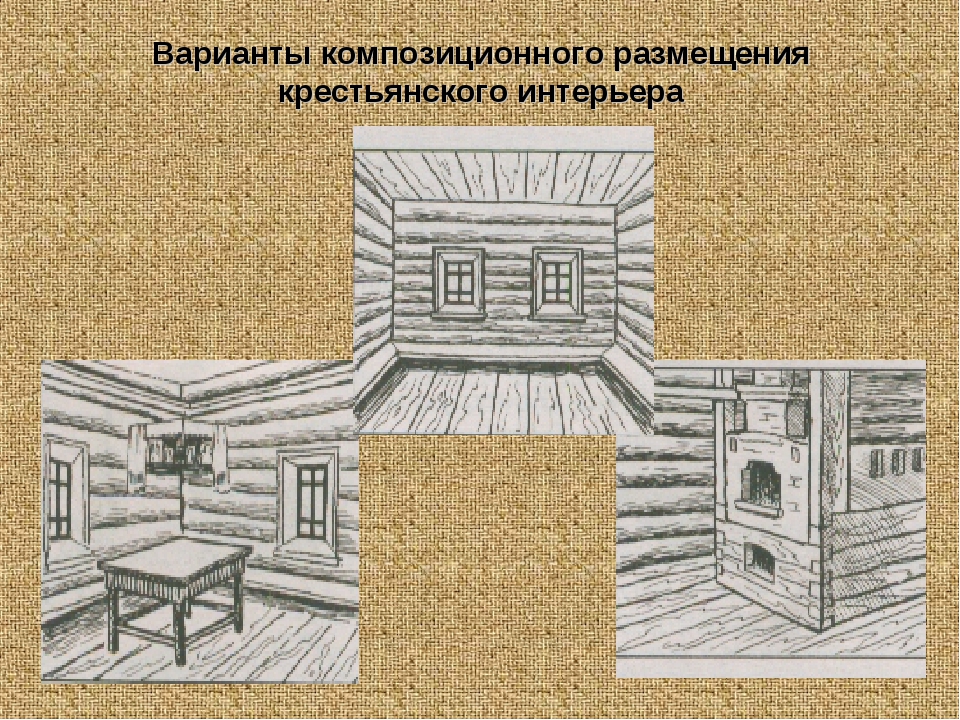

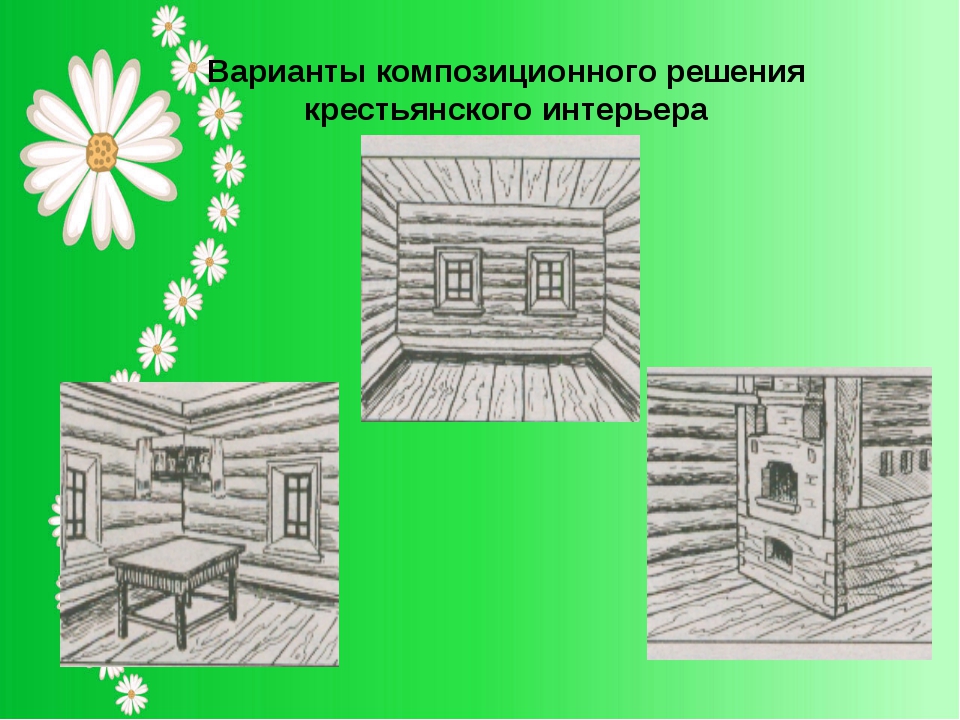

Варианты композиционного размещения крестьянского интерьера

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

- Логвинова Марина АлександровнаНаписать 3039 11.01.2017

Номер материала: ДБ-084250

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов.

Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов.

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако редакция сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

внутреннее убранство — Щи.ру —

Русская изба: внутреннее убранство — Щи.ру

Русская изба всегда была ладной, добротной и самобытной. Архитектура её свидетельствует о верности многовековым традициям, их стойкости и уникальности. Её планировка, конструкция и внутреннее убранство создавались на протяжении многих лет. Не так много традиционных русских домов сохранилось по сей день, но всё же в некоторых регионах их можно встретить.

Не так много традиционных русских домов сохранилось по сей день, но всё же в некоторых регионах их можно встретить.

Изначально избы в России строили из дерева, частично заглубляя их фундамент под землю. Это обеспечивало большую надёжность и долговечность сооружения. Чаще всего в ней была всего одна комната, которую владельцы делили на несколько отдельных частей. Обязательной частью русской избы был печной угол, для отделения которого использовали занавеску. Кроме этого выделялись отдельные зоны для мужчин и женщин. Все углы в доме выстраивались в соответствии со сторонами света и самым главным среди них был восточный (красный), где семья организовывала иконостас. Именно на иконы гости должны были обратить внимание сразу же после входа в избу.

Крыльцо русской избы

Архитектура крыльца всегда была тщательно продумана, ей владельцы дома уделяли достаточно много времени. В ней сочетался отличный художественный вкус, многовековые традиции и изобретательность зодчих. Именно крыльцо соединяло избу с улицей и открывалось всем гостям или прохожим. Интересно, что на крыльце вечерами после тяжёлой работы часто собиралась вся семья, а также соседи. Здесь гости и владельцы дома танцевали, пели песни, а дети бегали и резвились.

Именно крыльцо соединяло избу с улицей и открывалось всем гостям или прохожим. Интересно, что на крыльце вечерами после тяжёлой работы часто собиралась вся семья, а также соседи. Здесь гости и владельцы дома танцевали, пели песни, а дети бегали и резвились.

В разных областях России форма и размеры крыльца кардинально отличались. Так, на севере страны оно было достаточно высоким и большим, а для установки выбирался южный фасад дома. Благодаря такому ассиметричному размещению и уникальной архитектуре фасада весь дом смотрелся очень своеобразно и красиво. Также достаточно часто можно было встретить крыльца, поставленные на столбы и украшенные ажурными деревянными столбиками. Они были настоящим украшением дома, делая его фасад ещё более серьёзным и добротным.

На юге России крыльца устанавливали со стороны передней части дома, привлекая внимание прохожих и соседей ажурной резьбой. Они могли быть как на две ступеньки, так и с целой лестницей. Некоторые владельцы дома украшали своё крыльцо навесом, а другие оставляли открытым.

Сени

Для того, чтобы сохранить в доме максимальное количество тепла от печи владельцы отделяли жилую зону от улицы. Сени — это именно то пространство, которое сразу же видели гости при входе в избу. Кроме сохранения тепла сени также использовались для хранения коромысла и других нужных вещей, именно здесь многие делали чуланы для продуктов.

Для разделения сеней и отапливаемой жилой зоны также делали высокий порог. Он делался для предотвращения проникновения холода в дом. Кроме этого по многовековым традициям каждый гость должен был поклониться при входе в избу, а зайти внутрь не приклонившись перед высоким порогом было невозможно. В противном случае гость просто ударялся голой об косяк.

Русская печь

Быт русской избы вращался вокруг печи. Она служила местом для приготовления пищи, отдыха, обогрева и даже банных процедур. Наверх вели ступени, в стенах имелись ниши для разной утвари. Топка всегда была с железными заслонами. Устройство русской печи – сердца любой избы – удивительно функциональное.

Устройство русской печи – сердца любой избы – удивительно функциональное.

Печь в традиционных русских избах всегда размещалась в основной зоне, справа или слева от входа. Именно её считали главным элементом дома, поскольку на печи готовили еду, спали, она обогревала весь дом. Доказано, что приготовленная в печи еда самая полезная, поскольку в ней сохраняются все полезные витамины.

С древних времён с печкой связывали множество поверий. Наши предки верили, что именно на печи обитает домовой. Мусор никогда не выносили из избы, а сжигали в печи. Люди верили, что так вся энергия остаётся в доме, что способствует увеличению достатка семьи. Интересно, что в некоторых областях России в печи парились и мылись, а также использовали для лечения серьёзных заболеваний. Лекари того времени утверждали, что вылечить болезнь можно просто полежав на печи несколько часов.

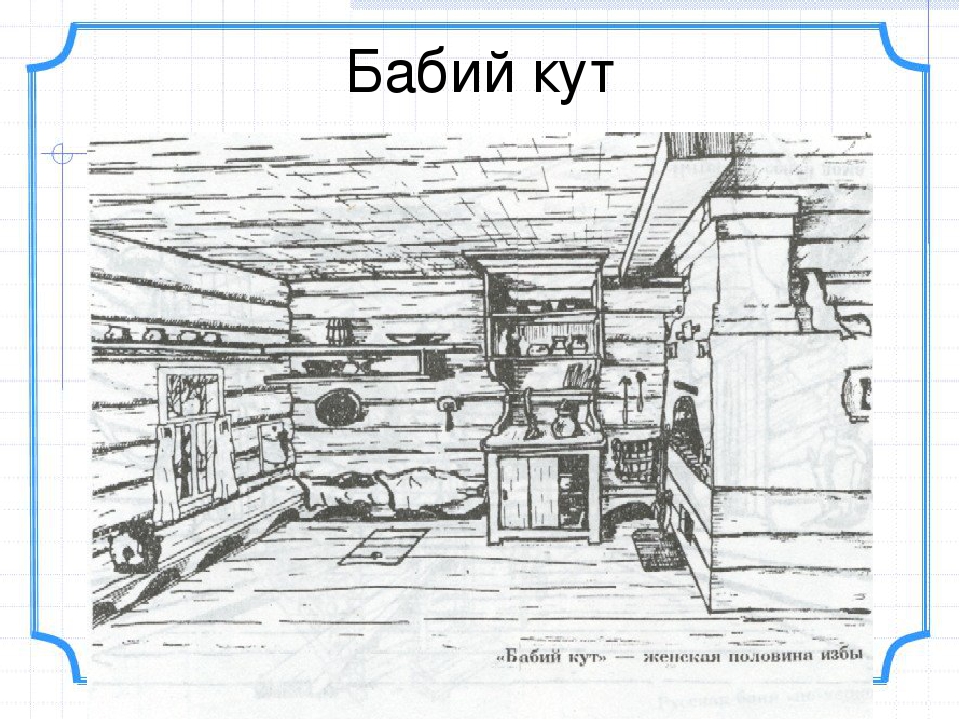

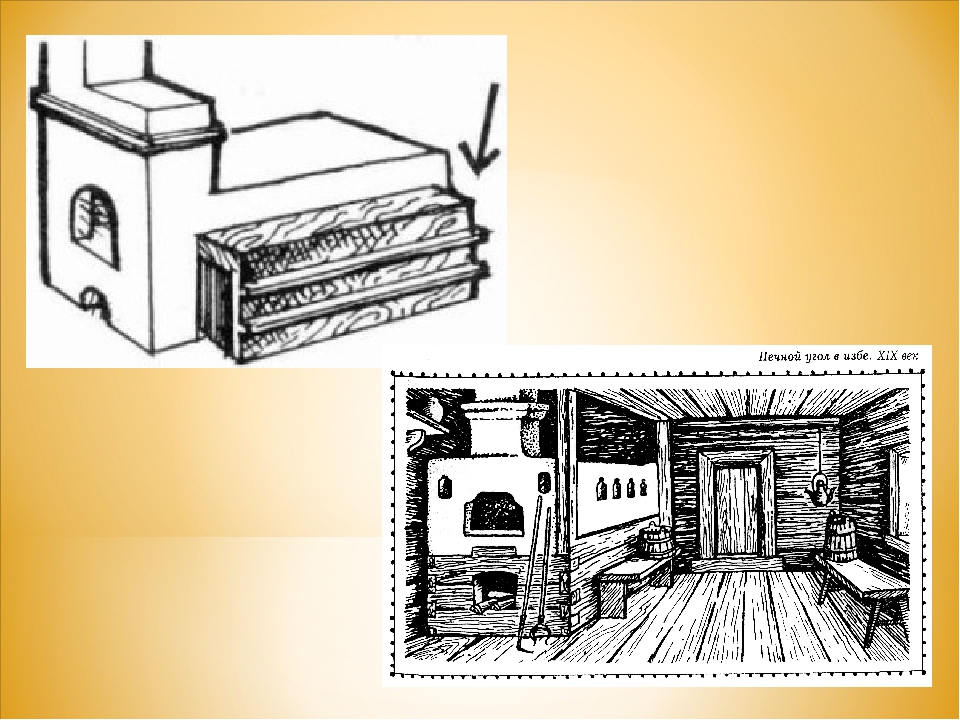

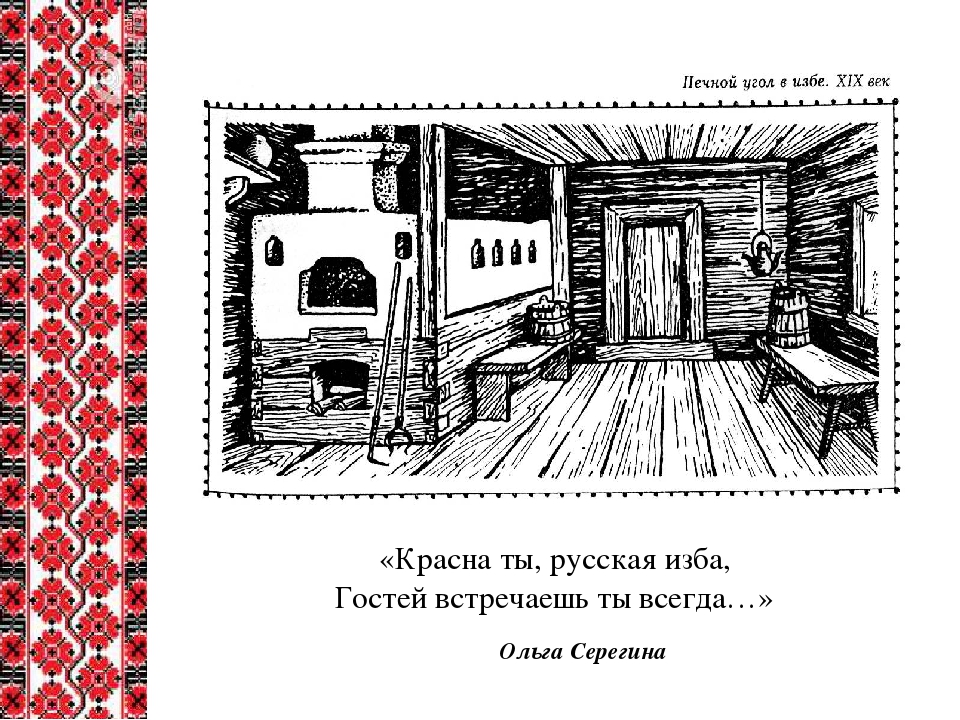

Печной угол

Его также называли «бабий угол», поскольку именно сделать находилась вся кухонная утварь. Его отделяла занавеска или даже деревянная перегородка. Сюда практически никогда не заходили мужчины из своей семьи. Огромным оскорблением владельцев дома был приход чужого мужчины за занавеску в печной угол.

Его отделяла занавеска или даже деревянная перегородка. Сюда практически никогда не заходили мужчины из своей семьи. Огромным оскорблением владельцев дома был приход чужого мужчины за занавеску в печной угол.

Здесь женщины стирали и сушили вещи, готовили еду, лечили детей и гадали. Практически каждая женщина занималась рукоделием, а самым спокойным и удобным местом для этого был именно печной угол. Вышивка, шитьё, роспись — это самые популярные виды рукоделия девушек и женщин того времени.

Лавки в избе

В русской избе стояли подвижные и неподвижные лавки, а уже с 19 века начали появляться стулья. Вдоль стен дома владельцы устанавливали неподвижные лавки, которые крепились с помощью поставок или ножек с резными элементами. Подстава могла быть плоской или сужаться к середине, в её декоре часто присутствовали резные узоры и традиционные орнаменты.

Также в каждом доме были передвижные лавки. Такие скамьи имели по четыре ножки или устанавливались на глухие доски. Спинки часто делали так, чтобы их можно было перекинуть на противоположный край лавки, а для украшения использовали резной декор. Скамью всегда делали более длинной чем стол, а также часто покрывали плотной тканью.

Спинки часто делали так, чтобы их можно было перекинуть на противоположный край лавки, а для украшения использовали резной декор. Скамью всегда делали более длинной чем стол, а также часто покрывали плотной тканью.

Мужской угол (Коник)

Он находился справа от входа. Здесь обязательно стояла широкая лавка, которую с обеих сторон ограждали деревянными досками. Их вырезали в форме конской головы, поэтому мужской угол часто называют «коник». Под скамьёй мужчины хранили свои инструменты, предназначенные для ремонта и других мужских работ. В этом углу мужчины ремонтировали обувь и утварь, а также плели корзины и другие изделия из лозы.

На скамью в мужском углу присаживались все гости, пришедшие к владельцам дома на короткое время. Именно здесь мужчина спал и отдыхал.

Женский угол (Середа)

Это было важное в женской судьбе пространство, поскольку именно из-за печной занавески девушка выходила во время смотрин в нарядном одеянии, а также ждала жениха в день свадьбы. Здесь женщины рожали детей и кормили их подальше от посторонних глаз, скрываясь за занавеской.

Здесь женщины рожали детей и кормили их подальше от посторонних глаз, скрываясь за занавеской.

Также именно в женском углу дома понравившегося парня девушка должна была спрятать обметалочку, чтобы в скором времени выйти замуж. Верили, что такая обметалочка поможет невестке скорее подружиться со свекровью и стать хорошей хозяйкой в новом доме.

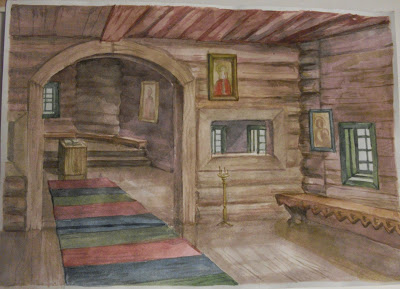

Красный угол

Это самый светлый и важный угол, поскольку именно его считали священным местом в доме. По традиции при строительстве ему выделяли место на восточной стороне, где два смежных окна образуют угол, таким образом свет падает, делая угол самым светлым местом в избе. Здесь обязательно висели иконы и вышитые рушники, а также в некоторых избах — лики предков. Обязательно в красном углу ставили большой стол и принимали пищу. Под иконами и рушниками всегда хранили свежеиспечённый хлеб.

И по сей день известны некоторые традиции связанные со столом. Так, молодым людям не желательно сидеть на углу, чтобы в будущем создать семью. Дурная примета оставлять грязную посуду на столе или сидеть на нём.

Дурная примета оставлять грязную посуду на столе или сидеть на нём.

Крупы, муку и другие продукты наши предки хранили в сенниках. Благодаря этому хозяйка всегда могла быстро приготовить еду из свежих продуктов. Кроме этого были предусмотрены дополнительные постройки: погреб для хранения овощей и фруктов зимой, хлев для скота и отдельные сооружения для сена.

Внутреннее убранство русской избы — СветлояР

Интерьер русских изб в большинстве своем очень похож и включает в себя ряд элементов, которые можно встретить в любом доме. Если говорить об устройстве избы, то она состоит из:

- 1-2 жилых помещений

- сени

- горница

- чулан

- терраса

Сени и порог в доме

Первое с чем сталкивался гость, зайдя в дом — это сени. Это своего рода зона между отапливаемым помещением и улицей. Весь холод задерживался в сенях и не поступал в основное помещение. Сени использовались славянами в хозяйственных целях. В этом помещении держали коромысло и другие вещи. В сенях располагался чулан. Это помещение, которое отделялось от сеней перегородкой. В нем располагался ларь с мукой, яйца и другие продукты.

В этом помещении держали коромысло и другие вещи. В сенях располагался чулан. Это помещение, которое отделялось от сеней перегородкой. В нем располагался ларь с мукой, яйца и другие продукты.

Отапливаемое помещение и сени отделяли дверь и высокий порог. Такой порог делался для того, чтобы холодному воздуху было сложнее проникать в теплое помещение. Кроме этого, существовала традиции, согласно которой гость, входя в помещение, должен был кланяться, приветствую хозяев и домового. Высокий порог как раз «принуждал» гостей преклоняться, входя в основную часть дома. Так как вход без преклонения обеспечивал удар головы об косяк. С приходом на Русь христианства поклон домовому и хозяевам дополнился осенением себя крестным знамением и поклоном иконам в красном углу.

Где ставили печь в русской избе

Переступая через порог, гость попадал в основное помещение избы. Первое, что попадало на глаза — печь. Располагалась она сразу слева или справа от двери. Русская печь — основной элемент избы. Отсутствие печи говорит о том, что строение является нежилым. Да и свое название русская изба получила именно благодаря печи, которая позволяет топить помещение. Еще одна важная функция данного устройства — приготовление пищи

Располагалась она сразу слева или справа от двери. Русская печь — основной элемент избы. Отсутствие печи говорит о том, что строение является нежилым. Да и свое название русская изба получила именно благодаря печи, которая позволяет топить помещение. Еще одна важная функция данного устройства — приготовление пищи

«Мышка, мышка, на тебе репяной зуб, а ты дай мне костяной зуб»

Также считалось, что мусор из дому нужно сжигать в печи, чтобы энергия не уходила наружу, а оставалась внутри помещения.

Красный угол в русской избе

Красный угол — неотъемлемая составляющая внутреннего убранства русской избы. Он располагался по диагонали от печи (чаще всего это место выпадало на восточную часть дома — на заметку тем, кто не знает куда установить красный угол в современном жилище). Это было священное место, где находились рушники, иконы, лики предков и божественные книги. Необходимой частью красного угла являлся стол. Именно в этом углу вкушали пищу наши предки. Стол же считался неким алтарем, на котором всегда находился хлеб:

«Хлеб на стол, так стол престол, а хлеба ни куска – так и стол доска»

Поэтому даже сегодня традиция не позволяет сидеть на столе. А оставлять ножи и ложки считается дурной приметой. До сегодняшних дней сохранилось еще одно поверье связанное со столом: молодёжи запрещалось сидеть на углу стола, дабы избежать участи безбрачия.

Лавка с сундуком в избе

Предметы быта в русской избе играли каждая свою роль. Скрыня или сундук для одежды являлся важным элементов дома. Скрыня переходила по наследству от матери к дочери. В него складывалось приданное девушки, которое она получала после замужества. Располагался этот элемент интерьера русской избы чаще всего рядом с печкой.

Скрыня или сундук для одежды являлся важным элементов дома. Скрыня переходила по наследству от матери к дочери. В него складывалось приданное девушки, которое она получала после замужества. Располагался этот элемент интерьера русской избы чаще всего рядом с печкой.

Лавки также являлись важным элементов интерьера русской избы. Условно они делились на несколько видов:

- долгая — отличается от остальных длиной. Считалась женским местом, где занимались вышиванием, вязанием и т. д.

- короткая — во время трапезы на ней сидели мужчины.

- кутная — устанавливалась около печи. На ней ставились вёдра с водой, полки для посуды, горшки.

- пороговая — шла вдоль стены, где расположена дверь. Использовалась в качестве кухонного стола.

- судная — лавка выше, чем другие. Предназначалась для хранения полок с посудой и горшков.

- коник — мужская лавка квадратной формы с вырезанной конской головой сбоку. Располагалась около двери.

На ней мужчины занимались мелким ремеслом, поэтому под лавкой хранились инструменты.

На ней мужчины занимались мелким ремеслом, поэтому под лавкой хранились инструменты. - «нищая» также располагалась у двери. На нее мог садиться любой гость, вошедший в избу без разрешения хозяев. Связано это с тем, что гость не может пройти в избу далее матицы (бревно, служащее основанием для потолка). Визуально матица выглядит как выступающее бревно поперек основных уложенных досок на потолке.

Горница — это еще одно жилое помещение в избе. Имелось оно у зажиточных крестьян, ибо подобное помещение мог позволить себе не каждый. Горница чаще всего устраивалась на втором этаже. Отсюда её название горница — «гора». В ней находилась другая печь, называемая голландкой. Это печь округлой формы. Во многих деревенских домах они стоят до сих пор, являясь украшением. Хотя даже сегодня можно встретить избы, которые отапливаются этими старинными приборами.

О печи уже сказано достаточно. Но нельзя не упомянуть и те инструменты, которые использовались в работе с русскими печами. Кочерга — самый известный предмет. Представляет собой железный прут с загнутым концом. Применялась кочерга для размешивания и сгребания углей. Помело же использовалось для очищения печи от углей.

Кочерга — самый известный предмет. Представляет собой железный прут с загнутым концом. Применялась кочерга для размешивания и сгребания углей. Помело же использовалось для очищения печи от углей.

С помощью ухвата можно было перетаскивать или передвигать горшки и чугунки. Он представлял собой металлическую дугу, которая позволяла захватывать горшок и переносить его с места на место. Ухват позволял ставить чугунок в печь без боязни обжечься.

Еще одним предметом, используемым в работе с печкой, является хлебная лопата. С помощью неё хлеб помещают в печь и вытаскивают после приготовления. А вот слово «чапля» знают не многие. Этот инструмент по другому называют сковородник. Использовался он для захвата сковороды.

Колыбель в избе

Колыбель на Руси имели различные формы. Были и выдолбленные, и плетеные, и подвесные, и «ваньки-встаньки». Названия же их были на удивление разнообразны: люлька, зыбка, колиска, качалки, баюкалка. Но с колыбелью связан ряд традиций, который оставался неизменным. Так, например, считалось необходимым устанавливать колыбель в том месте, где младенец может наблюдать рассвет. Качать пустую колыбель считалось плохой приметой. В эти и многие другие поверья мы верим и по сегодняшний день. Ведь все традиции предков основывались на их личном опыте, который новое поколение приняло у своих пращуров.

Но с колыбелью связан ряд традиций, который оставался неизменным. Так, например, считалось необходимым устанавливать колыбель в том месте, где младенец может наблюдать рассвет. Качать пустую колыбель считалось плохой приметой. В эти и многие другие поверья мы верим и по сегодняшний день. Ведь все традиции предков основывались на их личном опыте, который новое поколение приняло у своих пращуров.

Внутреннее убранство русской избы » Перуница

Часть избы от устья до противоположной стены, пространство, в котором выполнялась вся женская работа, связанная с приготовлением пищи, называлась печным углом. Здесь, около окна, против устья печи, в каждом доме стояли ручные жернова, поэтому угол называют еще жерновым. В печном углу находилась судная лавка или прилавок с полками внутри, использовавшаяся в качестве кухонного стола. На стенах располагались наблюдники — полки для столовой посуды, шкафчики. Выше, на уровне полавочников, размещался печной брус, на который ставилась кухонная посуда и укладывались разнообразные хозяйственные принадлежности.

Печной угол считался грязным местом, в отличие от остального чистого пространства избы. Поэтому крестьяне всегда стремились отделить его от остального помещения занавесом из пестрого ситца, цветной домотканины или деревянной переборкой. Закрытый дощатой перегородкой печной угол образовывал маленькую комнатку, имевшую название «чулан» или «прилуб». Он являлся исключительно женским пространством в избе: здесь женщины готовили пищу, отдыхали после работы. Во время праздников, когда в дом приезжало много гостей, у печи ставился второй стол для женщин, где они пировали отдельно от мужчин, сидевших за столом в красном углу. Мужчины даже своей семьи не могли зайти без особой надобности в женскую половину. Появление же там постороннего мужчины считалось вообще недопустимым.

Традиционная неподвижная обстановка жилища дольше всего удерживалась около печи в женском углу.Красный угол, как и печь, являлся важным ориентиром внутреннего пространства избы. На большей территории Европейской России, на Урале, в Сибири красный угол представлял собой пространство между боковой и фасадной стеной в глубине избы, ограниченное углом, что расположен по диагонали от печи.

В южнорусских районах Европейской России красный угол — пространство, заключенное между стеной с дверью в сени и боковой стеной. Печь находилась в глубине избы, по диагонали от красного угла. В традиционном жилище почти на всей территории России, за исключением южнорусских губерний, красный угол хорошо освещен, поскольку обе составляющие его стены имели окна. Основным украшением красного угла является божница с иконами и лампадкой, поэтому его называют еще «святым».

В южнорусских районах Европейской России красный угол — пространство, заключенное между стеной с дверью в сени и боковой стеной. Печь находилась в глубине избы, по диагонали от красного угла. В традиционном жилище почти на всей территории России, за исключением южнорусских губерний, красный угол хорошо освещен, поскольку обе составляющие его стены имели окна. Основным украшением красного угла является божница с иконами и лампадкой, поэтому его называют еще «святым».Как правило, повсеместно в России в красном углу кроме божницы находится стол, лишь в ряде мест Псковской и Великолукской губ. его ставят в простенке между окнами — против угла печи. В красном углу подле стола стыкаются две лавки, а сверху, над божницей, — две полки полавочника; отсюда западно-южнорусское название угла «сутки» (место, где стыкаются, соединяются элементы убранства жилища).Все значимые события семейной жизни отмечались в красном углу. Здесь за столом проходили как будничные трапезы, так и праздничные застолья, происходило действие многих календарных обрядов. В свадебном обряде сватание невесты, выкуп ее у подружек и брата совершались в красном углу; из красного угла отчего дома ее увозили на венчание в церковь, привозили в дом жениха и вели тоже в красный угол.

В свадебном обряде сватание невесты, выкуп ее у подружек и брата совершались в красном углу; из красного угла отчего дома ее увозили на венчание в церковь, привозили в дом жениха и вели тоже в красный угол.

Во время уборки урожая первый и последний устанавливали в красном углу. Сохранение первых и последних колосьев урожая, наделенных, по народным преданиям, магической силой, сулило благополучие семье, дому, всему хозяйству. В красном углу совершались ежедневные моления, с которых начиналось любое важное дело. Он является самым почетным местом в доме. Согласно традиционному этикету, человек, пришедший в избу, мог пройти туда только по особому приглашению хозяев. Красный угол старались держать в чистоте и нарядно украшали. Само название «красный» означает «красивый», «хороший», «светлый». Его убирали вышитыми полотенцами, лубочными картинками, открытками. На полки возле красного угла ставили самую красивую домашнюю утварь, хранили наиболее ценные бумаги, предметы. Повсеместно у русских был распространен обычай при закладке дома класть деньги под нижний венец во все углы, причем под красный угол клали более крупную монету.

Некоторые авторы связывают религиозное осмысление красного угла исключительно с христианством. По их мнению, единственным священным центром дома в языческие времена была печь. Божий угол и печь даже трактуются ими как христианский и языческий центры. Эти ученые видят в их взаимном расположении своеобразную иллюстрацию к русскому двоеверию просто сменили в Божьем углу более древние — языческие, а на первых порах несомненно соседствовали там с ними.Что же до печки… подумаем серьезно, могла ли «добрая» и «честная» Государыня Печь, в присутствии которой не смели сказать бранного слова, под которой, согласно понятиям древних, обитала душа избы — Домовой,- могла ли она олицетворять «тьму»? Да никоим образом. С гораздо большей вероятностью следует предположить, что печь ставилась в северном углу в качестве неодолимой преграды на пути сил смерти и зла, стремящихся ворваться в жилье.Сравнительно небольшое пространство избы, около 20-25 кв.м, было организовано таким образом, что в нем с большим или меньшим удобством располагалась довольно большая семья в семь-восемь человек. Это достигалось благодаря тому, что каждый член семьи знал свое место в общем пространстве.

Это достигалось благодаря тому, что каждый член семьи знал свое место в общем пространстве.

Мужчины обычно работали, отдыхали днем на мужской половине избы, включавшей в себя передний угол с иконами и лавку около входа. Женщины и дети находились днем на женской половине возле печи. Места для ночного сна также были распределены. Старые люди спали на полу около дверей, печи или на печи, на голбце, дети и холостая молодежь — под полатями или на полатях. Взрослые брачные пары в теплое время ночевали в клетях, сенях, в холодное — на лавке под полатями или на помосте около печи.Каждый член семьи знал свое место и за столом. Хозяин дома во время семейной трапезы сидел под образами. Его старший сын располагался по правую руку от отца, второй сын — по левую, третий — рядом со старшим братом. Детей, не достигших брачного возраста, сажали на лавку, идущую от переднего угла по фасаду. Женщины ели, сидя на приставных скамейках или табуретках. Нарушать раз заведенный порядок в доме не полагалось без крайней необходимости. Человек, их нарушившего, могли строго наказать. В будние дни изба выглядела довольно скромно. В ней не было ничего лишнего: стол стоял без скатерти, стены без украшений. В печном углу и на полках была расставлена будничная утварь.

Человек, их нарушившего, могли строго наказать. В будние дни изба выглядела довольно скромно. В ней не было ничего лишнего: стол стоял без скатерти, стены без украшений. В печном углу и на полках была расставлена будничная утварь.

В праздничный день изба преображалась: стол выдвигался на середину, накрывался скатертью, на полки выставлялась праздничная утварь, хранившаяся до этого в клетях. Интерьер горницы отличался от интерьера внутреннего пространства избы присутствием голландки вместо русской печи или вообще отсутствием печи. В остальном хоромный наряд, за исключением полатей и помоста для спанья, повторял неподвижный наряд избы. Особенностью горницы было то, что она всегда была готова к приему гостей. Под окнами избы делались лавки, которые не принадлежали к мебели, но составляли часть пристройки здания и были прикреплены к стенам неподвижно: доску врубали одним концом в стену избы, а на другом делали подпорки: ножки, бабки, подлавники. В старинных избах лавки украшались «опушкой» — доской, прибитой к краю лавки, свисавшей с нее подобно оборке. Такие лавки назывались «опушенными» или «с навесом», «с подзором».

Такие лавки назывались «опушенными» или «с навесом», «с подзором».

В традиционном русском жилище лавки шли вдоль стен вкруговую, начиная от входа, и служили для сидения, спанья, хранения различных хозяйственных мелочей. Каждая лавка в избе имела свое название, связанное либо с ориентирами внутреннего пространства, либо со сложившимися в традиционной культуре представлениями о приуроченности деятельности мужчины или женщины к определенному месту в доме (мужская, женская лавки). Под лавками хранили различные предметы, которые в случае необходимости легко было достать — топоры, инструменты, обувь и проч. В традиционной обрядности и в сфере традиционных норм поведения лавка выступает как место, на которое позволено сесть не каждому. Так входя в дом, особенно чужим людям, было принято стоять у порога до тех пор, пока хозяева не пригласят пройти и сесть. То же касается и сватов: они проходили к столу и садились на лавку только по приглашению.

В похоронной обрядности покойного клали на лавку, но не на любую, а на расположенную вдоль половиц. Долгая лавка — лавка, отличавшаяся от других своей длиной. В зависимости от местной традиции распределения предметов в пространстве дома, долгая лавка могла иметь различное место в избе. В севернорусских и среднерусских губерниях, в Поволжье она тянулась от коника к красному углу, вдоль боковой стены дома. В южновеликорусских губерниях она шла от красного угла вдоль стены фасада. С точки зрения пространственного деления дома долгая лавка, подобно печному углу, традиционно считалась женским местом, где в соответствующее время занимались теми или иными женскими работами, такими, как прядение, вязание, вышивание, шитье.

Долгая лавка — лавка, отличавшаяся от других своей длиной. В зависимости от местной традиции распределения предметов в пространстве дома, долгая лавка могла иметь различное место в избе. В севернорусских и среднерусских губерниях, в Поволжье она тянулась от коника к красному углу, вдоль боковой стены дома. В южновеликорусских губерниях она шла от красного угла вдоль стены фасада. С точки зрения пространственного деления дома долгая лавка, подобно печному углу, традиционно считалась женским местом, где в соответствующее время занимались теми или иными женскими работами, такими, как прядение, вязание, вышивание, шитье.

На долгую лавку, расположенную всегда вдоль половиц, клали покойников. Поэтому в некоторых губерниях России на эту лавку никогда не садились сваты. В противном случае их дело могло разладится.

Короткая лавка — лавка, идущая вдоль передней стены дома, выходящей на улицу. Во время семейной трапезы на ней сидели мужчины.Лавка, находившаяся около печки, называлась кутной. На нее ставили ведра с водой, горшки, чугунки, укладывали только что выпеченный хлеб.

На нее ставили ведра с водой, горшки, чугунки, укладывали только что выпеченный хлеб.

Лавка пороговая шла вдоль стены, где расположена дверь. Она использовалась женщинами вместо кухонного стола и отличалась от других лавок в доме отсутствием опушки по краю.

Лавка судная — лавка, идущая от печи вдоль стены или дверной перегородки к передней стене дома. Уровень поверхности этой лавки выше, чем других лавок в доме. Лавка спереди имеет створчатые или раздвижные дверцы или закрывается занавеской. Внутри нее расположены полки для посуды, ведер, чугунков, горшков. Коником называли мужскую лавку. Она была короткая и широкая. На большей части территории России имела форму ящика с откидной плоской крышкой или ящика с задвижными дверцами. Свое название коник получил, вероятно, благодаря вырезанной из дерева конской голове, украшавшей его боковую сторону. Коник располагался в жилой части крестьянского дома, около дверей. Он считался «мужской» лавкой, так как это было рабочее место мужчин. Здесь они занимались мелким ремеслом: плели лапти, корзины, ремонтировали упряжь, вязали рыболовные сети и т.п.

Здесь они занимались мелким ремеслом: плели лапти, корзины, ремонтировали упряжь, вязали рыболовные сети и т.п.

Под коником находились и инструменты, необходимые для этих работ. Место на лавке считалось более престижным, чем на скамье; гость мог судить об отношении к нему хозяев, смотря по тому, куда его усаживали — на лавку или на скамью. Необходимым элементом убранства жилья являлся стол, служащий для ежедневной и праздничной трапезы. Стол являлся одним из наиболее древних видов передвижной мебели, хотя наиболее ранние столы были глинобитными и неподвижными. Такой стол с глинобитными же лавками около него были обнаружены в пронских жилищах XI-XIII веков (Рязанская губ.) и в киевской землянке XII века. Четыре ножки стола из землянки в Киеве представляют собой стойки, врытые в землю.

В традиционном русском жилище подвижный стол всегда имел постоянное место, он стоял в самом почетном месте — в красном углу, в котором находились иконы. В севернорусских домах стол всегда располагался вдоль половиц, то есть более узкой стороной к фасадной стене избы. В некоторых местах, например в Верхнем Поволжье, стол ставили только на время трапезы, после еды его клали боком на полавочник под образами. Делалось это для того, чтобы в избе было больше места. В лесной полосе России столы плотничной работы имели своеобразную форму: массивное подстолье, то есть рама, соединяющая ножки стола, забиралось досками, ножки изготовлялись короткими и толстыми, большая столешница всегда делалась съемной и выступала за подстолье для того, чтобы было удобнее сидеть. В подстолье делался шкафчик с двустворчатыми дверками для столовой утвари, хлеба, необходимого на день.

В некоторых местах, например в Верхнем Поволжье, стол ставили только на время трапезы, после еды его клали боком на полавочник под образами. Делалось это для того, чтобы в избе было больше места. В лесной полосе России столы плотничной работы имели своеобразную форму: массивное подстолье, то есть рама, соединяющая ножки стола, забиралось досками, ножки изготовлялись короткими и толстыми, большая столешница всегда делалась съемной и выступала за подстолье для того, чтобы было удобнее сидеть. В подстолье делался шкафчик с двустворчатыми дверками для столовой утвари, хлеба, необходимого на день.

В традиционной культуре, в обрядовой практике, в сфере норм поведения и пр. столу придавалось большое значение. Об этом говорит четкая пространственная закрепленность его в красном углу. Любое выдвижение его оттуда может быть связано лишь с обрядовой или кризисной ситуацией. Исключительная роль стола была выражена практически во всех обрядах, одним из элементов которых являлась трапеза. С особенной яркостью она проявлялась в свадебном обряде, в котором практически каждый этап завершался застольем. Стол осмыслялся в народном сознании как «Божья ладонь», дарующая хлеб насущный, поэтому стучать по столу, за которым едят, считалось грехом. В обычное, незастольное, время на столе могли находится лишь хлеб, как правило завернутый в скатерть, и солонка с солью.

Стол осмыслялся в народном сознании как «Божья ладонь», дарующая хлеб насущный, поэтому стучать по столу, за которым едят, считалось грехом. В обычное, незастольное, время на столе могли находится лишь хлеб, как правило завернутый в скатерть, и солонка с солью.

В сфере традиционных норм поведения стол всегда был местом, где происходило единение людей: человек, которого приглашали отобедать за хозяйским столом, воспринимался как «свой».

Покрывался стол скатертью. В крестьянской избе скатерти изготавливали из домотканины как простого полотняного переплетения, так и выполненной в технике бранного и многоремизного ткачества. Используемые повседневно скатерти сшивали из двух полотнищ пестряди, как правило с клеточным узором (расцветка самая разнообразная) или просто грубого холста. Такой скатертью накрывали стол во время обеда, а после еды или снимали, или покрывали ею хлеб, оставляемый на столе. Праздничные скатерти отличались лучшим качеством полотна, такими дополнительными деталями как кружевная прошва между двумя полотнищами, кисти, кружево или бахрома по периметру, а также узором на ткани.

Внутреннее убранство русской избы — Квартира, дом, дача

Русская изба – это Россия в малом. Ее судьба во многом схожа с судьбой русского человека: когда-то самобытная, ладная и добротная. Настоящие русские избы дошли до нас благодаря многовековой верности крестьянства заветам старины. Архитектура русской избы свидетельствует о беспримерной стойкости традиций. Не только стиль, но и конструктивное устройство, планировочная структура русской избы и внутреннее ее убранство выработаны на протяжении тысячелетий. Русская изба представляет собой деревянный дом, частично уходящий в землю. Несмотря на то, что изба чаше всего состояла из одной комнаты, она условно делилась на несколько зон. Был в ней печной угол, который считался грязным местом и отделялся от остального пространства избы занавесом, был так же женский угол – справа от входа, и мужской – у очага. Красный угол был самым главным и почетным местом в доме. На Руси изба всегда выстраивалась определенным образом с учетом сторон горизонта, красный угол находился с восточной стороны, в самом дальнем и хорошо освещенном месте. В нем находился домашний иконостас. Считалось важным, что при входе в избу, человек в первую очередь должен обратить внимание на икону. Иконы устанавливались на специальной полочке и обязательно должны были стоять в определенном порядке. Самыми главными иконами, которые должны были быть в каждом доме, считались иконы Богородицы и Спасителя. Красный угол всегда держали в чистоте, а иногда и украшали вышитыми полотенцами.

В нем находился домашний иконостас. Считалось важным, что при входе в избу, человек в первую очередь должен обратить внимание на икону. Иконы устанавливались на специальной полочке и обязательно должны были стоять в определенном порядке. Самыми главными иконами, которые должны были быть в каждом доме, считались иконы Богородицы и Спасителя. Красный угол всегда держали в чистоте, а иногда и украшали вышитыми полотенцами. Избы, в которых печку топили по-чёрному, назывались курными (без трубы). Вначале изба крестьянина имела только одну комнату. Позже стали строить так называемые пятистенки, в которых общая площадь разделялась бревенчатой стеной на две части. Комнаты назывались незамысловато ( у нас ,в принципе , и сейчас так называют) — «передняя» и «задняя» .

В «задней» стояла русская печь . «Задняя» — это кухня , столовая , спальня (на печи) . Зимой там держали ягнят и телят . Входная дверь — тоже в задней

В «передней» для тепла , чаще всего, была «голландка» . Ну -это спальня , холл , кабинет , детская — всё вместе взятое .

Ещё у избы обязательно должны быть сени (коридор) и чулан (кладовка , летняя спальня) Окна вначале закрывались слюдой или бычьими пузырями. Стёкла в Новгороде и Москве появились в 14 веке. Но они были очень дорогими, и ставили их только в богатых домах. И слюда, и пузыри, и даже стёкла того времени только пропускали свет, а что происходило на улице, через них видно не было. Вечерами, когда темнело, русские избы освещались лучинами. Пучок лучин вставлялся в специальные кованые светцы, которые можно было закрепить в любом месте. Иногда использовали масляные светильники — небольшие плошки с загнутыми вверх краями. Только довольно обеспеченные люди могли себе позволить пользоваться с этой целью свечами. Внутреннее убранство традиционной русской избы особым роскошеством не выделялось. Каждая вещь была необходима в хозяйстве, а внутренняя площадь избы была строго поделена на зоны. Например, правый от печки угол назывался бабий кут или середа. Здесь командовала хозяйка, всё было приспособлено для приготовления пищи, здесь же стояла прялка.

Обычно, это место было огорожено, отсюда и слово закуток, то есть, обособленное место. Мужчины сюда не входили. У хороших хозяев в избе всё сверкало чистотой. На стенках — расшитые белые полотенца; пол стол, скамьи выскреблены; на кроватях кружевные оборки — подзоры; оклады икон начищены до блеска. Пол в избе делали из широких цельных плах — брёвен, разрубленных пополам, с тщательно отёсанной одной плоской стороной. Клали плахи от двери к противоположной стене. Так половинки лучше лежали, и комната казалась больше. Пол настилался на три-четыре венца выше земли, и таким образам образовывался подпол. В нём хранились продукты, разные соленья. А приподнятость пола почти на метр от земли делала избу более тёплой. Почти всё в избе делалось своими руками. Долгими зимними вечерами резали миски и ложки, долбили ковши, ткали, вышивали, плели лапти и туеса, корзины. Хотя и не отличалось убранство избы разнообразием мебели: стол, лавки, скамьи (лавки ) стольцы (табуретки), сундуки, — всё делалось тщательно, с любовью и было не только полезным , но и красивым, радующим глаз.

Обычно, это место было огорожено, отсюда и слово закуток, то есть, обособленное место. Мужчины сюда не входили. У хороших хозяев в избе всё сверкало чистотой. На стенках — расшитые белые полотенца; пол стол, скамьи выскреблены; на кроватях кружевные оборки — подзоры; оклады икон начищены до блеска. Пол в избе делали из широких цельных плах — брёвен, разрубленных пополам, с тщательно отёсанной одной плоской стороной. Клали плахи от двери к противоположной стене. Так половинки лучше лежали, и комната казалась больше. Пол настилался на три-четыре венца выше земли, и таким образам образовывался подпол. В нём хранились продукты, разные соленья. А приподнятость пола почти на метр от земли делала избу более тёплой. Почти всё в избе делалось своими руками. Долгими зимними вечерами резали миски и ложки, долбили ковши, ткали, вышивали, плели лапти и туеса, корзины. Хотя и не отличалось убранство избы разнообразием мебели: стол, лавки, скамьи (лавки ) стольцы (табуретки), сундуки, — всё делалось тщательно, с любовью и было не только полезным , но и красивым, радующим глаз. Это стремление к прекрасному, мастерство передавались от поколения к поколению.

Это стремление к прекрасному, мастерство передавались от поколения к поколению.Спасибо. Закончил.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

ПодписатьсяРусская изба, ее убранство и бытовая утварь

Изба была основным жилым помещением русского дома. Ее интерьер отличался строгими, издавна установившимися формами, простотой и целесообразным расположением предметов. Ее стены, потолок и пол, как правило ничем не окрашенные и не оклеенные, имели приятный теплый цвет древесины, светлый в новых домах, темный — в старых.

Главное место в избе занимала русская печь. В зависимости от местной традиции она стояла справа или слева от входа, устьем к боковой или передней стене. Это было удобно для обитателей дома, так как теплая печь преграждала путь холодному воздуху, проникавшему из сеней (только в южной, центрально-черноземной полосе Европейской России печь находилась в дальнем от входа углу).

По диагонали от печи стоял стол, над которым висела божница с иконами. Вдоль стен шли неподвижные лавки, а над ними были врезаны в стены такой же ширины полки — полавочники. В задней части избы от печи до боковой стены под потолком устраивали деревянный настил — полати. В южнорусских районах за боковой стеной печи мог быть деревянный настил для спанья — пол (помост). Вся эта неподвижная обстановка избы строилась плотниками вместе с домом и называлась хоромным нарядом.

Вдоль стен шли неподвижные лавки, а над ними были врезаны в стены такой же ширины полки — полавочники. В задней части избы от печи до боковой стены под потолком устраивали деревянный настил — полати. В южнорусских районах за боковой стеной печи мог быть деревянный настил для спанья — пол (помост). Вся эта неподвижная обстановка избы строилась плотниками вместе с домом и называлась хоромным нарядом.

Пространство русской избы было поделено на части, имевшие свое определенное назначение. Передний угол с божницей и столом назывался также большим, красным, святым: здесь устраивали семейные трапезы, читали вслух молитвенники, Евангелие, Псалтирь. Здесь же на полках стояла красивая столовая утварь. В домах, где отсутствовала горница, передний угол считался парадной частью избы, местом приема гостей.

Пространство около двери и печи называлось бабий угол, печной угол, средний угол, середа, середь. Это было место, где женщины готовили еду, занимались различными работами. На полках стояли горшки, миски, около печи — ухваты, кочерга, помело. Мифологическое сознание народа определяло печной угол как место темное, нечистое. В избе было как бы два сакральных центра, расположенных по диагонали: центр христианский и центр языческий, в равной степени важные для крестьянской семьи.

Мифологическое сознание народа определяло печной угол как место темное, нечистое. В избе было как бы два сакральных центра, расположенных по диагонали: центр христианский и центр языческий, в равной степени важные для крестьянской семьи.

Достаточно ограниченное пространство русской избы было организовано таким образом, что в нем с большим или меньшим удобством размещалась семья в семь-восемь человек. Это достигалось благодаря тому, что каждый член семьи знал свое место в общем пространстве. Мужчины обычно работали и отдыхали днем на мужской половине избы, включавшей в себя передний угол с иконами и лавку около входа. Женщины и дети находились днем на женской половине возле печи.

Места для сна также были строго распределены: дети, парни и девушки спали на полатях; хозяин с хозяйкой дома — под полатями на специальном настиле или лавке, к которой придвигалась широкая скамья; старики на печи или голбце. Нарушать заведенный в доме порядок не полагалось без крайней необходимости. Человек, его нарушающий, считался не знающим заповедей отцов. Организация внутреннего пространства избы нашла свое отражение в свадебной песне:

Человек, его нарушающий, считался не знающим заповедей отцов. Организация внутреннего пространства избы нашла свое отражение в свадебной песне:

Я войду ли в родительскую светлую горницу,

Помолюсь на все на четыре стороны,

Еще первый поклон углу переднему,

Попрошу у Господа благословеньица,

В тело белое — здоровьица,

Во головушку ума-разума,

В белы рученьки уменьица,

Чтоб суметь угодить во чужой семье.

Я другой поклон отдам углу среднему,

За хлеб ему за соль,

За вспоеньице, за вскормленьице,

За теплое одеваньице.

А третий поклон отдам углу теплому

За его-то согреваньице,

За уголечки каленые,

За кирпичики горячие.

А в последний поклонюсь

Углу кутному

За его-то постелюшку мягкую,

За сголовице пуховое,

За сон, за дремоту сладкую.

Избу по возможности держали в чистоте, что было наиболее характерно для северных и сибирских деревень. Полы в избе мыли раз в неделю, а на Пасху, Рождество и к престольным праздникам голиком с песком скоблили не только пол, но и стены, потолок, лавки. Русские крестьяне старались украсить свою избу. В будние дни ее убранство было довольно скромным: полотенце на божнице, домотканые половики на полу.

Русские крестьяне старались украсить свою избу. В будние дни ее убранство было довольно скромным: полотенце на божнице, домотканые половики на полу.

В праздничный день русская изба преображалась, особенно если в доме не имелось горницы: стол накрывали белой скатертью; на стены, ближе к переднему углу, и на окна вывешивали вышитые или затканные цветными узорами полотенца; лавки и стоявшие в доме сундуки прикрывали нарядными дорожками. Интерьер горницы несколько отличался от внутреннего убранства избы.

Горница была парадным помещением дома и не предназначалась для постоянного проживания семьи. Соответственно, ее внутреннее пространство решалось иначе — в ней отсутствовали полати и помост для спанья, вместо русской печи стояла облицованная изразцами голландка, приспособленная только для отопления помещения, лавки были накрыты красивыми постилками, на полавочниках расставлена парадная столовая утварь, на стенах около божницы развешены лубочные картинки религиозного и светского содержания и полотенца. В остальном хоромный наряд горницы повторял неподвижный наряд избы: в дальнем от двери углу божница с иконами, вдоль стен лавки, над ними полки-полавочники, множество сундуков, иногда поставленных один на другой.

В остальном хоромный наряд горницы повторял неподвижный наряд избы: в дальнем от двери углу божница с иконами, вдоль стен лавки, над ними полки-полавочники, множество сундуков, иногда поставленных один на другой.

Крестьянский дом трудно представить без многочисленной утвари, накапливавшейся десятилетиями, если не столетиями, и буквально заполонявшей его пространство. Утварь — это посуда для заготовки, приготовления и хранения пищи, подачи ее на стол — горшки, латки, лоханки, кринки, миски, блюда, ендовы, ковши2, корчики и т. д.; всевозможные емкости для сбора ягод и грибов — корзинки, кузова, туеса и др.; различные сундуки, ларцы, шкатулки для хранения предметов домашнего обихода, одежды и косметических принадлежностей; предметы для разжигания огня и внутреннего освещения дома — огнива, светцы, подсвечники и мн. др. Все эти необходимые для ведения домашнего хозяйства предметы в большем или меньшем количестве имелись в каждой крестьянской семье.

Домашняя утварь была сравнительно однотипна на всем пространстве расселения русского народа, что объясняется общностью домашнего уклада жизни русских крестьян. Локальные варианты предметов утвари практически отсутствовали или, во всяком случае, были менее очевидны, чем в одежде и пище. Различия проявлялись только в утвари, подаваемой на стол в праздничные дни. При этом местное своеобразие находило свое выражение не столько в форме столовой посуды, сколько в ее декоративном оформлении.

Локальные варианты предметов утвари практически отсутствовали или, во всяком случае, были менее очевидны, чем в одежде и пище. Различия проявлялись только в утвари, подаваемой на стол в праздничные дни. При этом местное своеобразие находило свое выражение не столько в форме столовой посуды, сколько в ее декоративном оформлении.

Характерной особенностью русской крестьянской утвари было изобилие местных названий одного и того же предмета. Сосуды одинаковой формы, единого назначения, выполненные из одного материала, одним и тем же способом, по-своему называли в разных губерниях, уездах, волостях и далее деревнях. Название предмета менялось в зависимости от его использования конкретной хозяйкой: горшок, в котором варили кашу, в одном доме называли «кашником», такой же горшок, использовавшийся в другом доме для варки похлебки, называли «щенником».

По-разному называлась утварь одного назначения, но изготовленная из разного материала: сосуд из глины — горшок, из чугуна — чугунок, из меди — медник. Терминология часто менялась в зависимости от способа изготовления сосуда: сосуд бондарной работы для квашения овощей — кадка, долбленный из дерева — долбенка, выделанный из глины — корчага. Убранство внутреннего пространства крестьянского дома стало претерпевать заметные изменения в последней трети XIX в. В первую очередь изменения коснулись интерьера горницы, которая воспринималась русскими как символ богатства крестьянской семьи.

Терминология часто менялась в зависимости от способа изготовления сосуда: сосуд бондарной работы для квашения овощей — кадка, долбленный из дерева — долбенка, выделанный из глины — корчага. Убранство внутреннего пространства крестьянского дома стало претерпевать заметные изменения в последней трети XIX в. В первую очередь изменения коснулись интерьера горницы, которая воспринималась русскими как символ богатства крестьянской семьи.

Обладатели горниц стремились обставлять их предметами, характерными для городского образа жизни: вместо лавок — появились стулья, табуреты, канапели — диваны с решетчатыми или глухими спинками, вместо старинного стола с подстольем — стол городского типа, покрытый скатертью-«филейкой». Непременной принадлежностью горницы стал комоде выдвижными ящиками, горка для праздничной посуды и нарядно убранная, с большим количеством подушек кровать, а около божницы висели в рамах фотографии родни и часы-ходики.

Через некоторое время новшества коснулись и избы: деревянная перегородка отделила печь от остального пространства, предметы городского быта начали активно вытеснять традиционную неподвижную мебель. Так, полати постепенно заменила кровать. В первом десятилетии XX в. убранство избы пополнилось шкафами, буфетами, зеркалами и мелкой скульптурой. Традиционный набор утвари сохранялся значительно дольше, вплоть до 30-х гг. XX в., что объяснялось устойчивостью крестьянского уклада жизни, функциональностью предметов обихода. Исключение составляла только праздничная столовая, а точнее — чайная утварь: со второй половины XIX в. в крестьянском доме наряду с самоваром появились фарфоровые чашки, блюдца, сахарницы, вазочки для варенья, молочники, металлические чайные ложки.

Так, полати постепенно заменила кровать. В первом десятилетии XX в. убранство избы пополнилось шкафами, буфетами, зеркалами и мелкой скульптурой. Традиционный набор утвари сохранялся значительно дольше, вплоть до 30-х гг. XX в., что объяснялось устойчивостью крестьянского уклада жизни, функциональностью предметов обихода. Исключение составляла только праздничная столовая, а точнее — чайная утварь: со второй половины XIX в. в крестьянском доме наряду с самоваром появились фарфоровые чашки, блюдца, сахарницы, вазочки для варенья, молочники, металлические чайные ложки.

В зажиточных семьях во время праздничных трапез использовали индивидуальные тарелки, формы для студня, стеклянные рюмки, стаканы, бокалы, бутылки и т. п. Изменение образа жизни крестьян в XX в., ориентация на стиль и образ жизни большого города привели к почти полной замене прежних представлений о внутреннем убранстве дома и постепенному отмиранию традиционной бытовой культуры.

Материал создан: 22.10.2015

комментарии к статье

Устройство русской избы

Ледяной ветер режет щёку как кинжал – на улице разыгралась метель. А дома уютно и безопасно – сидишь себе на печи да слушаешь сказки деда. Русская изба – от одного только слова веет теплом. Ладная, надёжная и самобытная, она была устроена нашими предками с великой мудростью и верностью традициям.

А дома уютно и безопасно – сидишь себе на печи да слушаешь сказки деда. Русская изба – от одного только слова веет теплом. Ладная, надёжная и самобытная, она была устроена нашими предками с великой мудростью и верностью традициям.

«Истопка»

С древнейших времён в летописях можно встретить упоминание об избе. Слово схоже с праславянским «истьба» – «истопка». Так называлась отапливаемая постройка – а у некоторых славянских народов этот термин актуален до сих пор. В самом деле, устройство русской избы непременно предполагало тёплое помещение. Чтобы сберечь тепло, дома до XIII века строили без фундамента, частично зарывая их. Люди и животные зимовали на земляном полу, их грел лишь выложенный очаг. Но через века жилище выбралось из-под земли, обзавелось дощатым полом, каменным фундаментом и крышами из тёса (тонких досок).

Пяти- и шестистенки

Большинство сохранившихся в России традиционных изб представляют собой пятистенки – жилое помещение отделялось сенями, словно делилось надвое. На Севере и на Урале строили шестистенок – добавляли две поперечные стены. Каждая изба сооружалась из венцов – соединённых четырёх брёвен. Самые толстые и крепкие стволы клали вниз – окладные, верхний венец был черепным.

На Севере и на Урале строили шестистенок – добавляли две поперечные стены. Каждая изба сооружалась из венцов – соединённых четырёх брёвен. Самые толстые и крепкие стволы клали вниз – окладные, верхний венец был черепным.

Крыльцо и сени

А теперь давайте перенесёмся на пару веков назад и зайдём в гости. Сначала нас встретит крыльцо. По нему можно было понять о благосостоянии хозяев – в богатых домах оно имело несколько ступеней и обрамлялось колоннами. Люди победнее устанавливали перила. Поднявшись на крыльцо, мы попадаем на площадку-рундук, а затем в сени. Здесь хранили утварь и продукты, а жарким летом даже спали. При входе в жилое помещение следовало поклониться по многовековым традициям – чтобы гость не забыл это сделать, устанавливали высокий порог. Он заодно и предотвращал проникновение холода в дом. Граница чужого дома воспринималась по славянским обычаям как переход между мирами – прежде чем зайти на чужую территорию, нужно было прочесть краткую молитву. Отсюда же и пошёл запрет что-либо передавать через порог.

Горница

В средней полосе России и на севере строились дома на подклете – нижнем этаже. В богатых домах там жили дети и прислуга. Над подклетом размещалась горница, куда попадали из сеней. Помните, как поётся в песне: «В горнице моей светло…»? Это не совсем достоверно: окошки делали маленькие, чтобы сохранить тепло. Их затягивали бычьим пузырём. Стекло появилось в Средние века, но в Российской империи простые люди из деревни узнали его только в XIX веке.

Печь

Быт русской деревни был сосредоточен вокруг печи. Зачастую избу даже строили вокруг кормилицы. В какой русской сказке обошлось дело без печи? В допетровские времена печи клали без труб – опять же для того, чтобы было теплее. Первые дымоходы появились в XVI веке и были деревянными – но Петр I повелел ставить каменные, устав слушать доклады о пожарах. Стали появляться «голландки» – небольшие печки с очень мощным отоплением. Богатые люди ставили теперь стены крест-накрест, чтобы получалось четыре комнаты. Помимо горницы и сеней появилась светлица – действительно просторная и светлая комната, где крутилась-вертелась жизнь всей семьи, а особенно молодых девиц.

Помимо горницы и сеней появилась светлица – действительно просторная и светлая комната, где крутилась-вертелась жизнь всей семьи, а особенно молодых девиц.

Красный угол

Самое почётное место в русской избе, куда устремлялся взгляд входящего – это красный угол. Он располагался строго с восточной стороны по диагонали от печи между боковой и фасадной стенами. Здесь в определённом порядке висели иконы – божницы должны были напоминать церковный алтарь. Гость первым делом крестился на красный угол, потом уже здоровался с хозяевами.

Места для отдыха

В красном углу также стоял большой стол и длинная лавка. Они были предназначены для почётных гостей. Вдоль стен также находились лавки, на которых сидели и спали, хотя даже в XIX веке многие хозяева предпочитали почивать по старинке на полу. Пространство между устьем печи и противоположной стенкой называлось «бабьим углом». Там проводились женские работы – мужчинам крайне нежелательно было заглядывать сюда, а уж посторонним – тем более. Мужчины днём работали, а вечером отдыхали на своей половине – справа от входа или около красного угла. Ещё немаловажная деталь интерьера – сундуки, где хранили одежду. Шкафы стали появляться только в XIX веке.

Мужчины днём работали, а вечером отдыхали на своей половине – справа от входа или около красного угла. Ещё немаловажная деталь интерьера – сундуки, где хранили одежду. Шкафы стали появляться только в XIX веке.

Устройство русской избы, чей размер не превышал 25 кв. м, было очень хорошо продумано – там спокойно вела свой быт семья из 7-8 человек. Дом для русского человека всегда был центром жизни, объектом привязанности, моделью мира. Именно такое трепетное отношение и помогло сохранить многие русские избы до наших дней.

Изба-пятистенка в ЭТНОМИРе

Калужская область, Боровский район, деревня Петрово

Где можно увидеть стоящие рядышком избы разных регионов России: костромскую, вологодскую, смоленскую, архангельскую, пятистенок? Где можно полюбоваться на деревянные чумы и юрты, туэдзи и айлу коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока? Где ещё вы сможете играючи сравнить кубанскую мазанку с хатами Таврии, Чернигова или Подолья? Только в ЭТНОМИРе, только на уникальной, аутентичной выставке жилищ в натуральную величину!

Традиционный пятистенок считается большой, богатой избой. Такую мог построить только мастеровой хозяин, умеющий и любящий трудиться, поэтому в пятистенке ЭТНОМИРа мы обустроили ремесленную мастерскую и проводим мастер-классы, посвящённые традиционной славянской кукле.

Такую мог построить только мастеровой хозяин, умеющий и любящий трудиться, поэтому в пятистенке ЭТНОМИРа мы обустроили ремесленную мастерскую и проводим мастер-классы, посвящённые традиционной славянской кукле.

Планировка русской народной избы и современные дома, построенные в этом стиле

Крестьянская изба из бревна испокон веков считается символом России. По мнению археологов, первые избы появились на Руси еще 2 тысячи лет назад до нашей эры. В течение многих столетий архитектура деревянных крестьянских домов оставалась практически неизменной, соединяя в себе всё, что было необходимо каждой семье: крышу над головой и место, где можно отдыхать после тяжелого трудового дня.

В XIX веке самый распространённый план русской избы включал в себя жилое помещение (хату), сени и клеть. Главным помещением была хата – отапливаемое жилое помещение квадратной или прямоугольной формы. В качестве складочного помещения выступала клеть, которая была соединена с избой за счёт сеней. В свою очередь, сени представляли собой хозяйственное помещение. Их никогда не отапливали, поэтому использовать их в качестве жилого помещения можно было только летом. Среди бедных слоёв населения была распространена двухкамерная планировка избы, состоящая из хаты и сеней.

Их никогда не отапливали, поэтому использовать их в качестве жилого помещения можно было только летом. Среди бедных слоёв населения была распространена двухкамерная планировка избы, состоящая из хаты и сеней.

Содержание материала

Особенности планировки русской избы

Потолки в деревянных домах были плоскими, их часто подшивали крашеным тёсом. Полы изготавливались из дубового кирпича. Отделку стен проводили при помощи красного теса, при этом в богатых домах отделка дополнялась красной кожей (менее зажиточные люди обычно использовали рогожу). В XVII веке потолки, своды и стены начали украшать росписью. Вокруг стен под каждым окном ставили лавки, которые надёжно крепили непосредственно к самой конструкции дома. Примерно на уровне человеческого роста над лавками вдоль стен обустраивали длинные полки из древесины, которые назывались воронцы. На полках, расположенных вдоль помещения, хранили кухонные принадлежности, а на других – инструменты для мужской работы.

На полках, расположенных вдоль помещения, хранили кухонные принадлежности, а на других – инструменты для мужской работы.

Изначально окна в русских избах были волоковыми, то есть смотровыми окнами, которые были вырублены в смежных брёвнах на половину бревна вниз и вверх. Они выглядели, как небольшая горизонтальная щель и иногда украшались резьбой. Закрывали проём («заволакивали») при помощи досок или рыбьих пузырей, оставляя в центре задвижки маленькое отверстие («гляделку»).

Спустя какое-то время стали популярны так называемые красные окна, с рамой, обрамлённые косяками. Они обладали более сложной конструкцией, нежели волоковые, и всегда украшались. Высота красных окон составляла не менее трёх диаметров бревна в срубе.

В бедных домах окна были настолько маленькими, что, когда их закрывали, в помещении становилось очень темно. В богатых домах окна с наружной стороны закрывали при помощи железных ставней, часто используя вместо стекол куски слюды. Их этих кусочков можно было создать различные орнаменты, расписывая их при помощи красок изображениями травы, птиц, цветов и т. д.

д.

Внутреннее убранство русской избы

Примерно с XVI до конца XIX века планировка русской избы оставалась практически неизменной: у задней стены жилья располагалась русская печь, обычно в левом или правом углу, повернутая челом в сторону окон. Спальное место для членов семьи обустраивалось на печи, а под потолком от печи устраивали полати (настил для хранения вещей или нары для сна). По диагонали от печи располагался передний, «красный» угол, где обычно ставили стол. Место напротив печи называлось упечью и предназначалось для приготовления еды, отделялось, как правило, при помощи дощатой доски или занавеси. Вдоль стен ставили длинные лавки, а над ними на стене обустраивали полки.

У каждого угла было своё предназначение. Красный угол в русской избе, где находился обеденный стол и иконостас, считался самым почётным местом в доме. Самые важные праздники и торжества отмечались именно в красном углу. В качестве женской половины избы выступало пространство от устья печи до передней стены (называлось оно «середа», «упечь», «путь», «чулан»). Здесь занимались приготовлением пищи и хранили необходимую для этого утварь. В северных регионах русскую печь часто располагали на значительном расстоянии от задней и боковой стен, закрывая образованное пространство дверцей и используя для хранения прочей домашней утвари.

В качестве женской половины избы выступало пространство от устья печи до передней стены (называлось оно «середа», «упечь», «путь», «чулан»). Здесь занимались приготовлением пищи и хранили необходимую для этого утварь. В северных регионах русскую печь часто располагали на значительном расстоянии от задней и боковой стен, закрывая образованное пространство дверцей и используя для хранения прочей домашней утвари.С одной из боковых сторон печи пристраивали ящик из досок, откуда по лестнице можно было попасть в подполье. От боковой стены до входной двери располагалась широкая лавка, которая с боков была забрана досками. Очень часто её широкая боковая доска была вырезана в форме конской головы, благодаря чему такая лавка получила название коник. Коник предназначался для хозяина дома, поэтому считался мужской лавкой. Резьба украшала не только коник, но и многие другие элементы интерьера.

Стандартная планировка жилой части русской избыЗадняя часть избы, которая находилась под полатями, служила прихожей. В холодное время года в этой части помещения содержался домашний скот (поросята, овцы, телята), незнакомые люди обычно за полати никогда не заходили. Между полатями и обеденным столом, как правило, ставили ткацкий станок, что позволяло женщинам заниматься различными видами рукоделия. Во многих русских избах вплоть до XIX века кровати, как таковые, отсутствовали, и их роль выполняли лавки, полати, печи и другие подходящие для этого элементы меблировки.

В холодное время года в этой части помещения содержался домашний скот (поросята, овцы, телята), незнакомые люди обычно за полати никогда не заходили. Между полатями и обеденным столом, как правило, ставили ткацкий станок, что позволяло женщинам заниматься различными видами рукоделия. Во многих русских избах вплоть до XIX века кровати, как таковые, отсутствовали, и их роль выполняли лавки, полати, печи и другие подходящие для этого элементы меблировки.

Русская народная изба в современном строительстве

Во время строительства русских домов часто используются приёмы, которые были распространены на древней Руси: рубки углов, способы крепления перерубов для пола и потолочных балок, методы обработки и возведения срубов, последовательность сборки и рубки бруса и т.д. При рубке часто используют круглые бревна или бревна, распиленные вдоль. Помимо этого, в западных регионах страны часто применяются брёвна, которые обтёсаны с четырёх сторон (пластины, брусья). Такой способ был известен ещё кубанскому и донскому казачеству.

Такой способ был известен ещё кубанскому и донскому казачеству.

Соединение брёвен в срубе осуществляется при помощи глубоких выемок, расположенных на углах. Испокон веков самым распространённым способом у русских было врубание одного бревна в другое, при этом с концов брёвен оставалось небольшое расстояние (в чашу, в угол, в обло).

Конструкция рубленой избыНа сегодняшний день не менее популярным способом является рубка угла на концах брёвен «в лапу», то есть без остатка. Использование такого приёма позволяет увеличить размеры жилья (при тех же самых затратах материала). Чтобы брёвна прилегали друг к другу плотнее, в верхнем бревне необходимо прорубить продольный паз, который в дальнейшем конопатят просушенным мхом или паклей. Реже применяют столбовой метод сооружения стен, подразумевающий выкладывание стен из горизонтально уложенных досок или брёвен. В этом случае, крепление их концов происходит в пазах вертикальных столбов. Больше всего такая технология распространена в южных районах страны.

Значительные изменения претерпели конструкции и материал покрытия. На сегодняшний день при обустройстве русских изб часто используют двускатные или четырёхскатные типы крыш, стропильные конструкции, кроме этого, распространены карнизы, защищающие стены дома от воздействия осадков. Всё больше находят применение современные кровельные материалы (шифер, черепица, железо), хотя, в зависимости от той или иной местности, люди не забывают об использовании традиционных кровельных материалов (например, камыш в южных регионах).

Немало внимания в проектах современных деревенских домов уделяется внешнему облику жилья. Современные приемы архитектурной отделки позволяют сочетать в себе традиции прошлого и создание новых форм. Сейчас дома, как правило, характеризуются наличием больших окон и светлыми оттенками в оформлении фасада или внутреннего интерьера. В последнее время обшивка тесом и штукатурка, предохраняющие стены дома от воздействия внешней среды, становятся обязательным пунктом любого строительства.

Вместе с этим, оформление жилья не обходится без раскраски стен фасада. Стены рубленых домов обычно окрашивают в один цвет, а архитектурные детали (карнизы, наличники окон, фронтоны и т.д.) – в другой. Кроме этого, декоративные детали из древесины часто украшаются резьбой.

Современный деревянный дом в стиле русской избыВ современном русском сельском строительстве распространены различные типы жилых домов, но самым популярным остаётся тип индивидуального одноквартирного дома. Благодаря наличию приусадебного участка и хозяйственных пристроек такой тип жилья максимально приближен к традиционному варианту.

30 фотографий русского старомодного традиционного интерьера хижины

Русская старинная традиционная хата

Постель застелена. спальная комната. Интерьер старинной русской избы. Кровать в русской избе. Предметы интерьера с старинной утварью Древнерусский быт. Кровать в русской избе. Интерьер

Старинный традиционный русский интерьер комнаты. Темный фон

Темный фон

Русский интерьер комнаты. Древнерусский интерьер комнаты

Традиционный интерьер старинного русского деревянного дома. Уютный деревянный дом внутри. Типичная старинная русская избы

Традиционный интерьер старинного русского деревянного дома. Уютный деревянный дом внутри.Типичная старинная русская избы

Интерьер бедноты в средние века. Русская интерьерная беднота в средние века

Интерьер русской избы. Предметы интерьера со старинной утварью Древнерусский быт

Винтажный натюрморт в старинном русском сельском стиле со старым самоваром и яблоками на подносе.Пушкинские горы, Россия — 28 сентября 2013 года. Винтажный натюрморт в старом

Молодая женщина в традиционной русской одежде. Молодая женщина в традиционной русской одежде стоит за столом с овощами на типично русском языке

Традиционный русский самовар. Интерьер бани традиционной русской деревянной избы с самоваром

Интерьер домашней кухни в средние века. Интерьер русской домашней кухни в средние века

Интерьер русской домашней кухни в средние века

Кровать в русской избе. Предметы интерьера со старинной утварью Древнерусский быт

Интерьер заброшенного русского сельского дома, русская печь.

Привлекательная молодая женщина в традиционной русской одежде.Стоит за столом с овощами в типичной русской деревянной избе

Старое окно русского деревянного дома. Вертикальное изображение

Интерьер заброшенного русского сельского дома, русская печь.

Русский деревенский сад. Традиционный деревенский деревянный дом в российской провинции

Древнерусская деревня.Сельская улица, снятая в российской провинции в мае 2011 г.

Молодая женщина в типичной русской деревянной избе. Молодая женщина сидит на печной скамье в типичной русской деревянной избе

Русский народный стол еды. Традиционное убранство русских деревенских домов

Кухня в доме бедного крестьянина.В старинном русском стиле

Деревянная изба. Жилье в деревянной избе

Жилье в деревянной избе

Деревянный резной оконный косяк. Старинная русская ферма, коттедж

Старинные часы стоят на деревянном столе на фоне старинного самовара.

Старинная швейная машина.В интерьере старинной русской избы

Молодая женщина с яблоком в руках. Молодая женщина с яблоком в руках сидит на скамейке в типичной русской деревянной избе

Дуб возле деревни. Дуб весенний зеленый возле деревень

Сельский дом. Около пашни

Стол с едой и посудой в дом.Стол с едой и посудой в сельский дом

.13255 Фото древнерусского интерьера

Интерьер кухни с посудой в старинном русском доме. Интерьер кухни с раковиной и посудой в старинном русском доме

Интерьер старинного русского деревянного дома в Суздале. Суздаль, Россия — 10 марта 2018: интерьер старого русского деревянного дома в Музее деревянного зодчества Суздаля

Теплый свет яркого очага в старинной русской печи. Предпосылка пламени и дров. Деталь интерьера. Теплый свет горящего яркого костра в

Предпосылка пламени и дров. Деталь интерьера. Теплый свет горящего яркого костра в

Древнерусский бытовой интерьер. Аутентичный и естественный. Деревянный декор

Древнерусский интерьер. Сельский интерьер. Сельский уклад жизни. Старинная русская мебель кухни. Сельская мебель для кухни. Интерьер кухни в деревне