Раскраска девушка в русском костюме. Как нарисовать русский народный костюм карандашом поэтапно

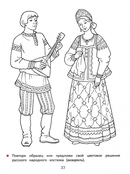

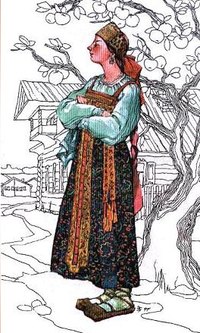

Пару дней назад мне писала Алена Белова с просьбой показать как рисовать народный костюм карандашом. Я сделал уже много уроков рисования разной одежды. Ссылки на них ты увидишь внизу, под этим уроком. А для этого я подобрал картинку с изображением женской праздничной одежды из Тверской губернии 19 века: Слева изображен сарафан, рубаха и пояс. Справа девичья праздничная рубаха с поясом. Если тебе задали на уроке истории или изо эту тему, ты можешь воспользоваться этим уроком:

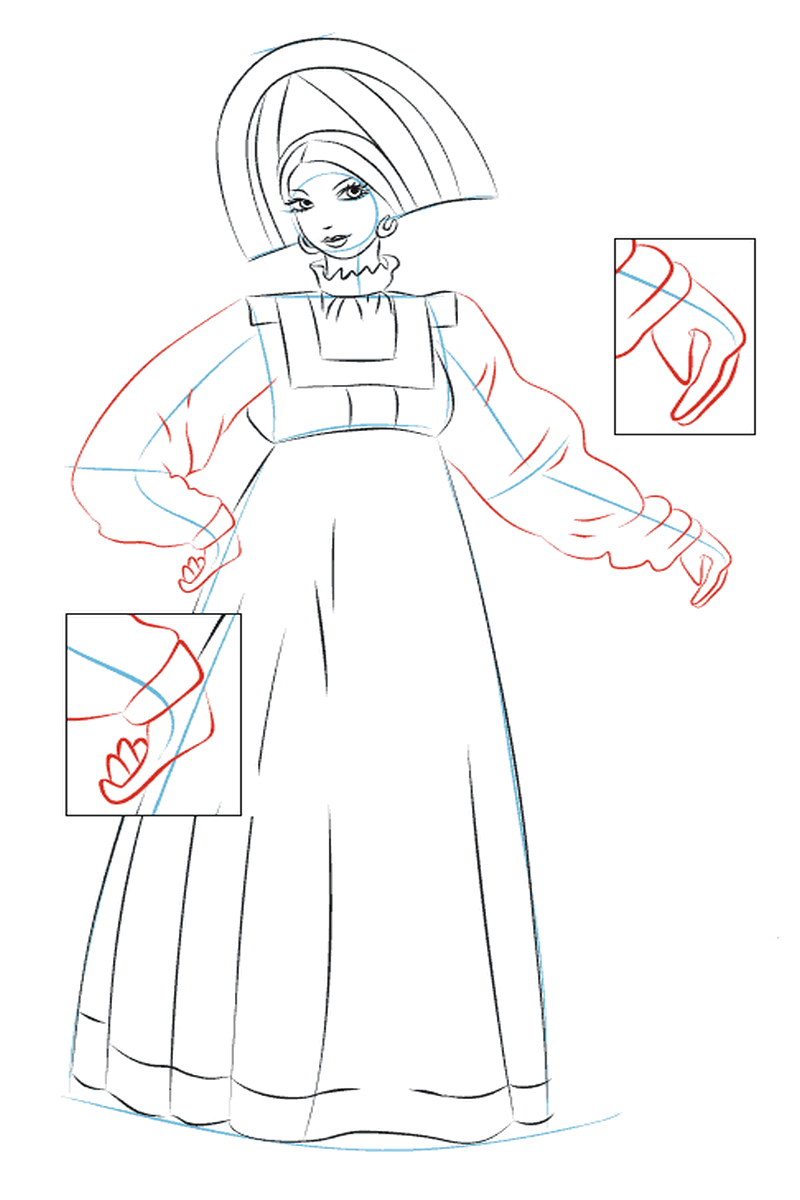

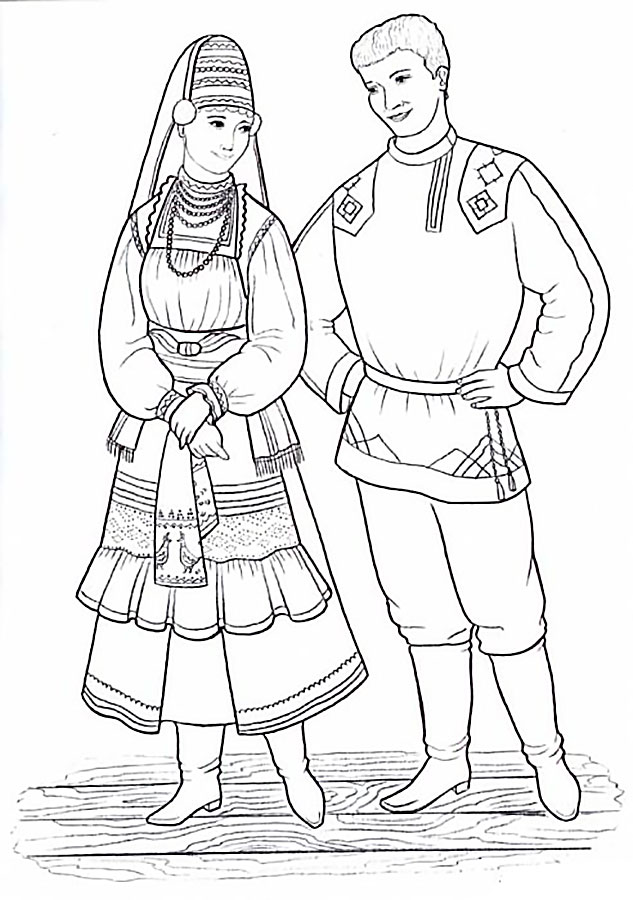

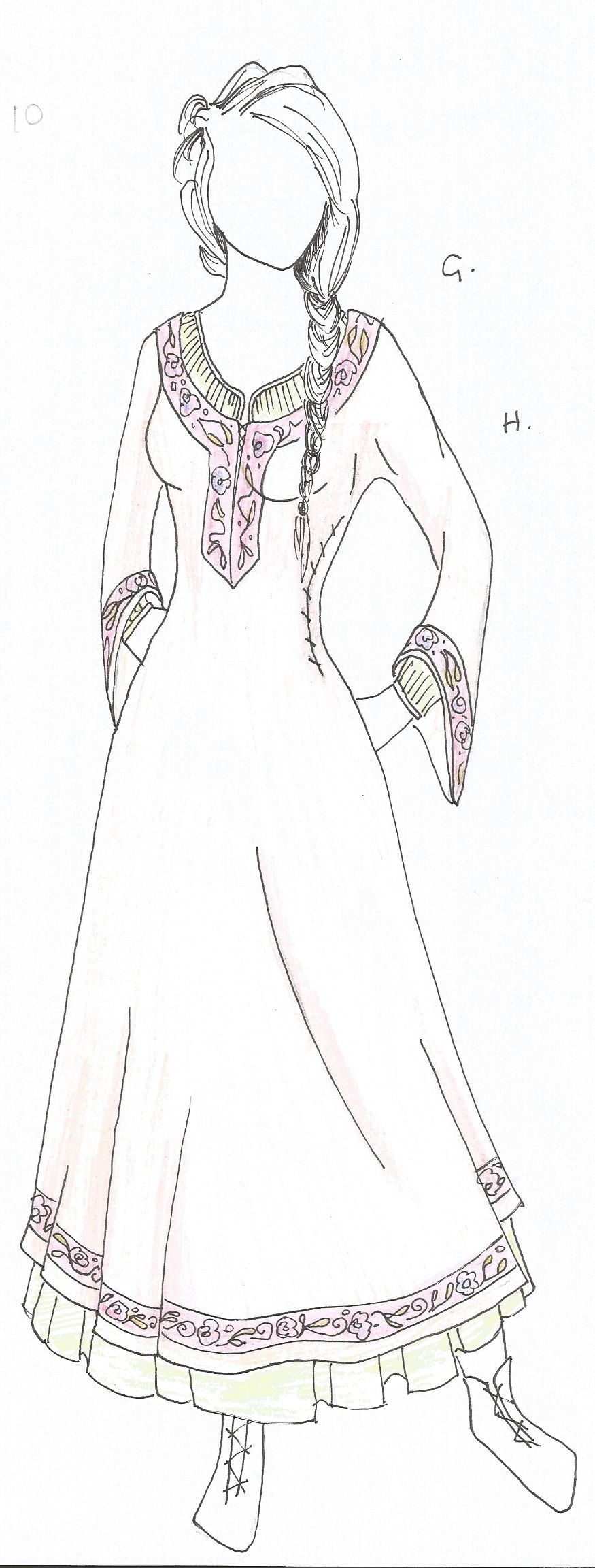

Как нарисовать русский народный костюм карандашом поэтапноШаг первый. Делаю набросок основных частей костюмов. Это ничем не отличается от наброска человека, только без головы и ног. Здесь так же важно соблюдать пропорции.

Шаг второй. Прорисовываем форму платьев. Народные костюмы (по крайней мере наши) не отличались открытостью, поэтому здесь почти все тело скрыто.

Шаг третий. Очень важный момент это складки. Без них рисунок будет похож на бумажное платье. Старайся показать все возможные изгибы и тени от них на платье.

Очень важный момент это складки. Без них рисунок будет похож на бумажное платье. Старайся показать все возможные изгибы и тени от них на платье.

Шаг пятый. Если добавить штриховки, рисунок станет более реалистичным.

Я уже писал выше, что тут у меня очень много уроков рисования. Ты можешь брать любую тему, в которой есть одежда и срисовывать. Но я выбрал лучшие тематические уроки из этого и даю их тебе.

Галина Емшанова

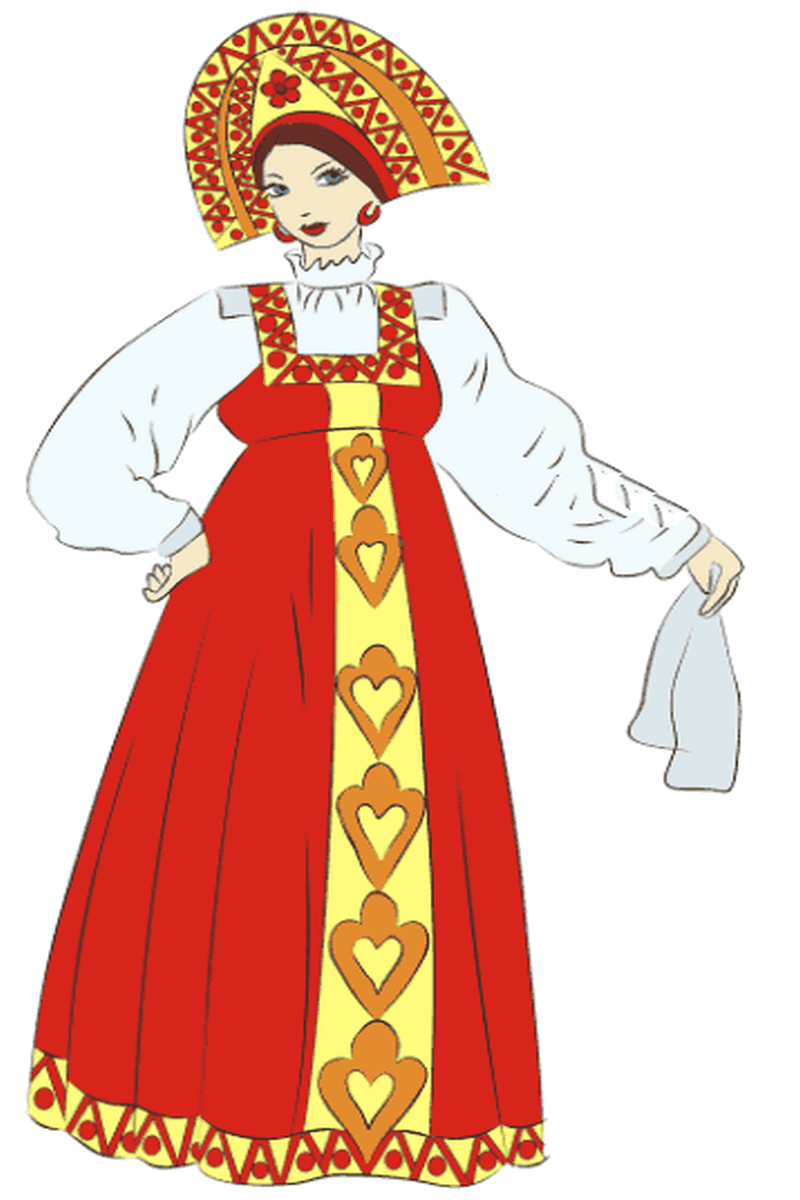

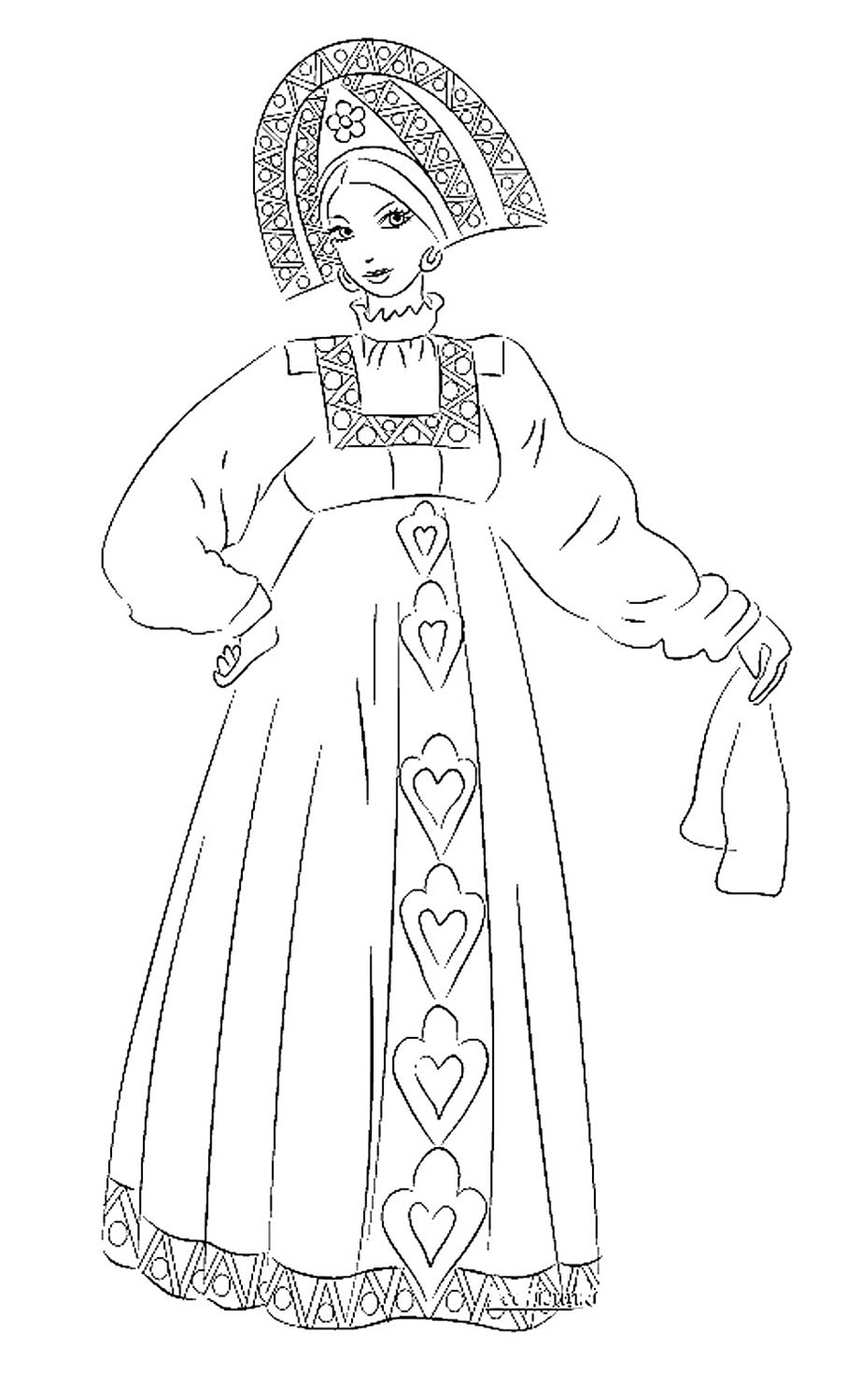

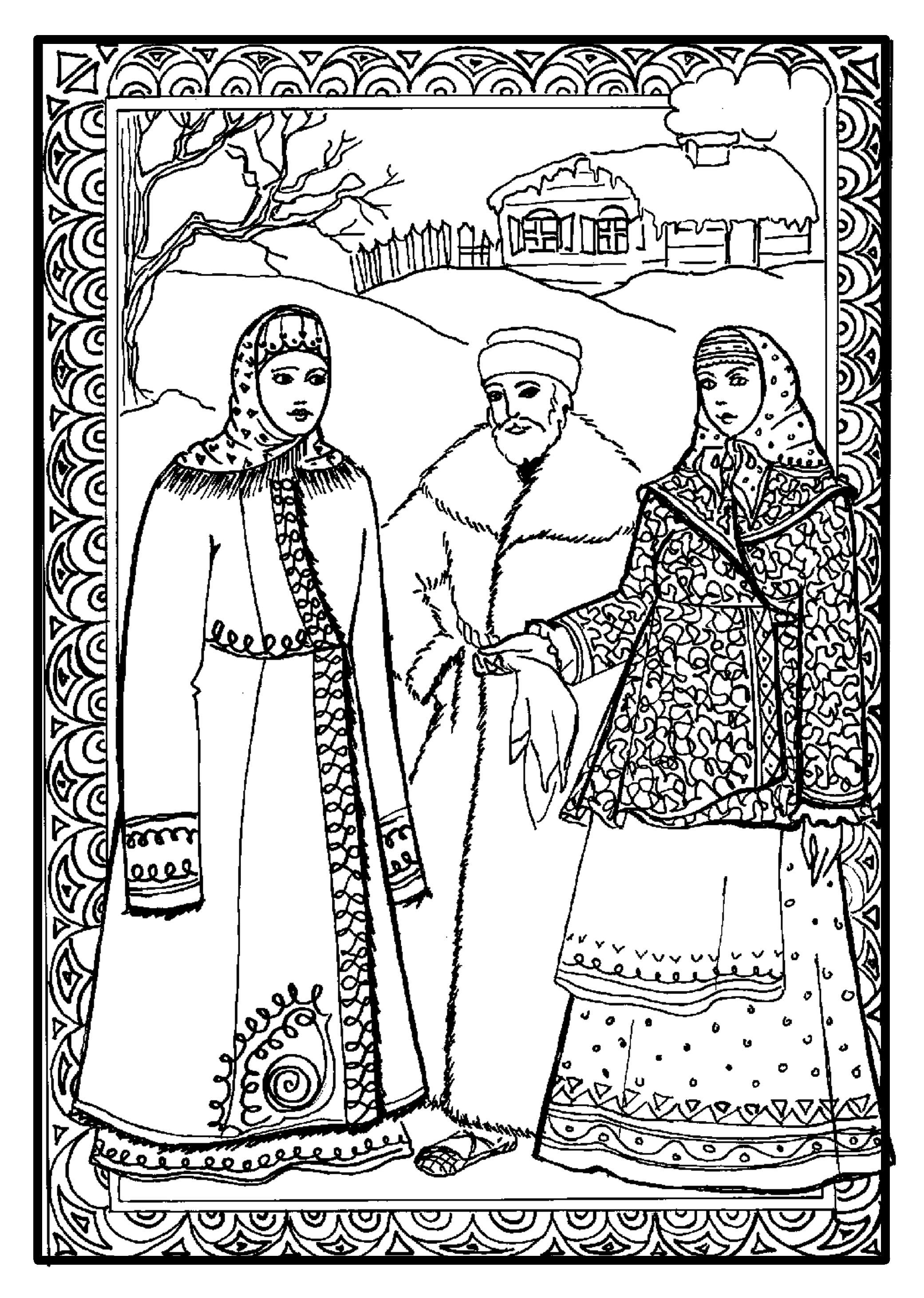

Перед вами — черно-белые раскраски, но по мотивам русского народного костюма ! Можно их просто раскрасить, а можно, придерживаясь определенных цветов в раскраске достигнуть «шедеврального»успеха.

Определив точные места цвета в костюме цифрами , у меня получилось такое панно :

Цель :воспитывать у дошкольников образное цветовое восприятие,развивать зрительную память, способствовать формированию основ духовно-нравственной культуры путем воспитания любви и уважения к народным традициям , русскому народному костюму ; развивать внимание, усидчивость и мелкую моторику. Аннотация к игре :детям предлагается раскрасить русские народные костюмы . придерживаясь указанного цвета в соответствии с его номером . оставшиеся поля цвета раскрашивает по своему желанию.

Я думаю, мои дорогие МААМовцы, такая игра по изобразительной деятельности будет интересна и полезна дошкольникам. Попробуйте, сделать ее не трудно, как я обычно говорю — стоит только захотеть!

Попробуйте, сделать ее не трудно, как я обычно говорю — стоит только захотеть!

Публикации по теме:

Конспект занятия в подготовительной группе «Русский народный костюм» КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ НА ТЕМУ: «РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ» ВОСПИТАТЕЛЬ: БЕЛАНОВА Л. С. – высшая квалификационная.

Дидактическая игра-раскраска «Раскраски свинки Пеппы» Интерактивная игра-раскраска для дошкольников «Раскраски свинки Пеппы» создана для организованной образовательной деятельности по ознакомлению.

В рамках программы мы проходили модуль «Народная культура и традиции». В ходе педагогического наблюдения было выявлено, что многие ребята.

Проект » Русский народный костюм»Проект проходил три месяца — сентябрь, октябрь, ноябрь. Была проведена работа с родителями, детьми, педагогами,.

Предлагаю вашему вниманию новую игру: «Составь поезд по номерам вагонов» Нарисовали паровоз и вагончики к нему. Поместили на вагончик.

Конспект тематического развлечения для детей средней группы «Русский национальный костюм» Цель: формировать знания детей о русском национальном костюме, о русских народных сказках, потешках; вызвать чувство восхищения талантом.

Масленица. Русский народный праздник В этом году Масленицу будут праздновать с 20 по 26 февраля. Масленица — это озорное и веселое прощание.

Проект «Встреча зимы и весны. «Русский народный праздник Масленица» Автор проекта: Середонина Инесса Васильевна Место работы: МАДОУ No474.

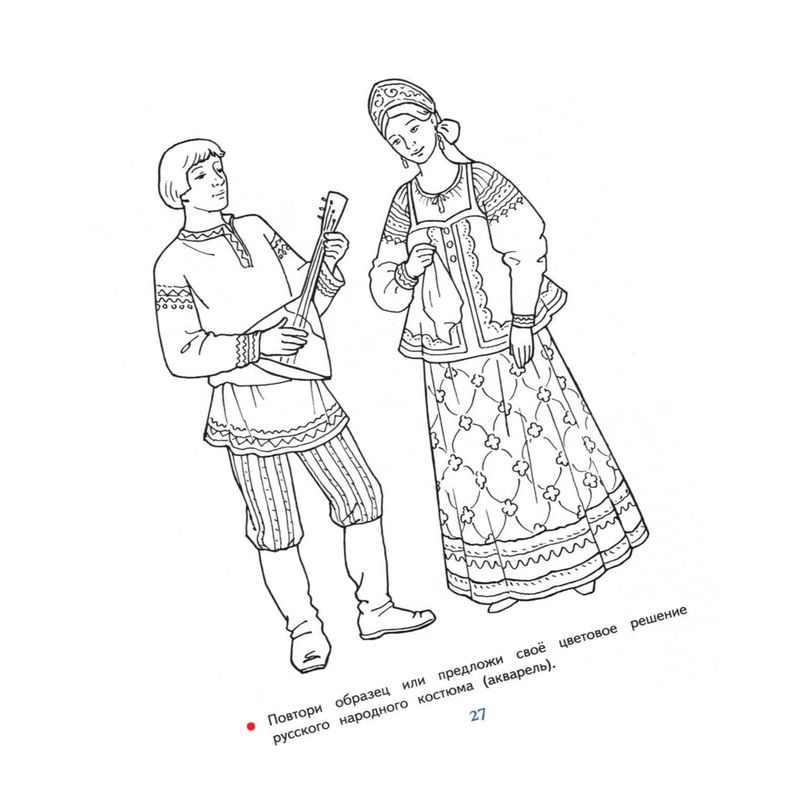

Русская культура всегда, а сейчас, в современное время, особенно интересует многих людей. Наша история богата живописцами, писателями, поэтами. Русская культура всегда была очень интересна для всего мира. Национальные костюмы являются неотъемлемой частью культуры любой народности или национальности. Интерес к русскому национальному костюму сегодня особенно велик в связи не так давно прошедшей Зимней Олимпиадой в. Сочи. Все иностранцы хотят приобрести себе на память сувениры — кукол в русских костюмах. Но, можно и нарисовать или кукол, или фигуры людей в таких костюмах. Чем мы сегодня и займемся и научим вас, как правильно поэтапно рисовать русские национальные костюмы — мужской и женский.

Этап 1. Сперва проведем начальные линии женской и мужской фигур. Два круга — головы, шеи, четырехугольники — тела, линии рук и ног.

Этап 2. Начинаем обводить круги плавными линиями, постепенно придавая контуры лицам. Показываем линии щек, подбородков, ушей, и начала шеи.

Этап 3. Теперь нарисуем выражения лица. Пользуясь вспомогательной линией внутри круга, показываем глаза с ресницами, над ними брови, очертания носа с ноздрями и губы в приветливой доброжелательной улыбке.

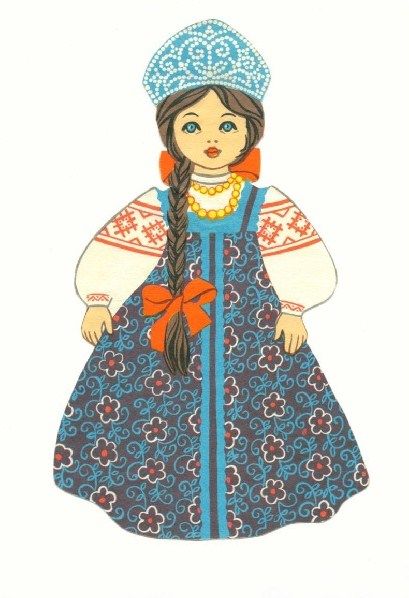

Этап 4. Здесь девушке мы рисуем красивую толстую заплетенную косу, спадающую вперед, голову обведем полукругом — кокошником — русским национальным головным убором. Из-под кокошника видны кружева, обрамляющие лоб. На ушках покажем красивые сережки в форме ромба, конец косы украшен атласным бантом. На голову парня наденем фуражку с козырьком, на боку которой прицеплена розочка.

Этап 5. Начнем рисовать именно костюмы (одежду). На ней — рисуем воротничок-стойку, грудной отдел сарафана и поясок под грудью. На шее две нити бус, рисуем их кружочками. На нем — рубаха с воротничком-стойкой, рубаха довольно длинная, закрывает верх шароваров, подпоясана ремнем.

На шее две нити бус, рисуем их кружочками. На нем — рубаха с воротничком-стойкой, рубаха довольно длинная, закрывает верх шароваров, подпоясана ремнем.

Этап 6. Покажем на правой руке рукав от рубашки, схваченный внизу у кисти манжетой. У парня также рукав рубахи закрывает саму руку. Этой же рукой он держит национальный музыкальный инструмент — балалайку. Рисуем треугольник, от которого отходит ручка балалайки, на ней струны.

Этап 7. Дорисовываем левые руки у обоих персонажей. У девушки в пальцах зажат платочек. Левой рукой парень держит ручку балалайки, зажимая струны.

Этап 8. Заканчиваем рисовать русские национальные костюмы, изображая подол сарафана и брюки. Сарафан расклешенный книзу, собран складками. Брюки — шаровары, довольно широкие, заправлены в сапоги. Ноги рисуем вдоль прямых из этапа 1.

Этап 9. Теперь на сарафане рисуем узоры — линии вертикальные и горизонтальные. Посередине ряд пуговиц. Шаровары парня делаем полосатыми.

Как нарисовать женщину в русском народном костюме поэтапно карандашом

Как нарисовать женщину в русском народном костюме поэтапно карандашом?

Как нарисовать женщину в русском народном костюме поэтапно карандашом?

Русский народный костюм наполнен мелким рисунками и множеством деталей, именно поэтому его изображение потребует от вас скрупулзности и усердия.

Предлагаю несколько вариантов подобных рисунков, которые можно распечатать, в дневное время приложить к окну,а поверх наложить чистый лист бумаги и просто срисовать изображение.

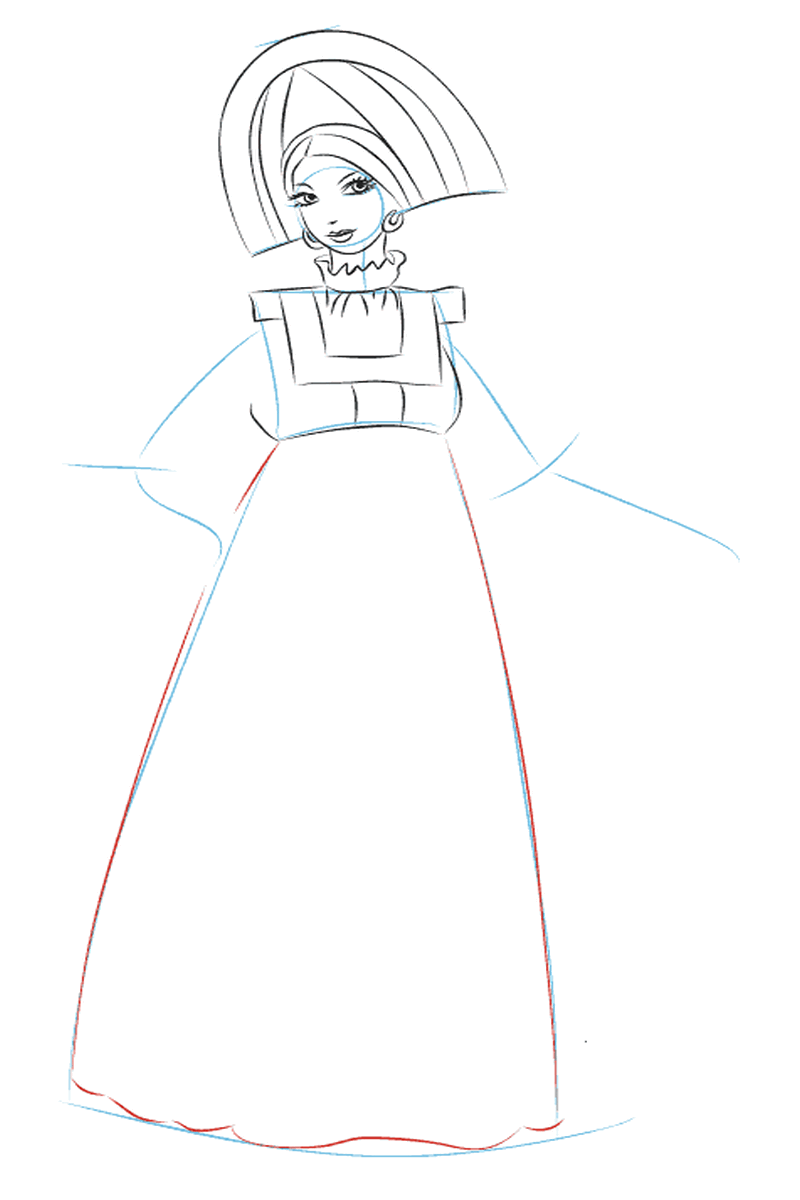

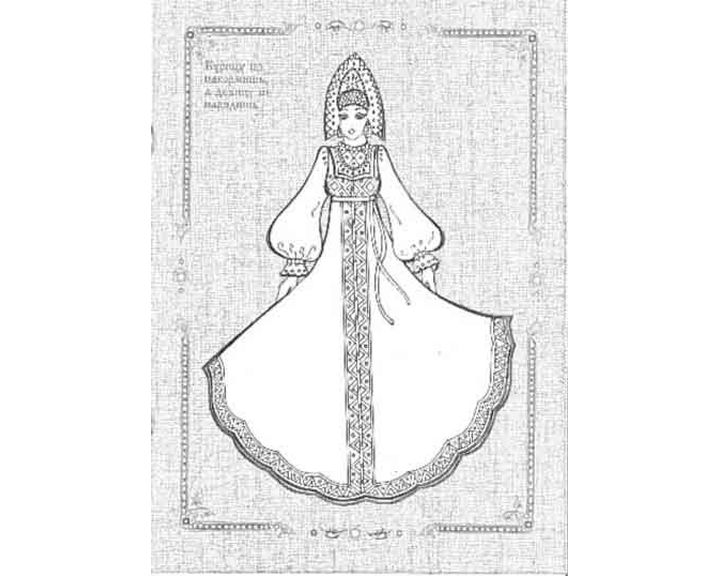

Начнем рисунок с головы русской красавицы и русского национального головного убора — кокошника.

следующий шаг набросок уложенных волос и серег

прорисовываем глаза и губы в скромной улыбке

перейдем к рисованию кокошника

теперь перейдем к национальному сарафану

четко прорисовывая рубашку и бретели сарафана

дорисовываем рукава рубашки

и платочек в руке

прорисовываем мелкие детали сарафана и кокошника

Для того чтобы нарисовать женщину в русском народном костюме сначала необходимо нарисовать силуэт женщины.

Прежде всего костюм состоит из сарафана, рубаки и головного убора кокошника.

Идеи можно почерпнуть здесь:

Женщине повезло в те давние времена,потому что е русский народный костюм отличался определенной праздничностью,чего стоят только одни кокошники увенчанные различными вышивками и драгоценными переливающимися на свете камнями.

Чтобы нарисовать именно костюм,а точнее если быть то платье или традиционный русский сарафан длинный у женщины,то можно посмотреть наглядный мастер класс,как его нарисовать вот здесь.

Так же полезно будет посмотреть для рисования:

Как нарисовать женщину карандашом поэтапно?

Русскую женщину можно нарисовать карандашом поэтапно в такой последовательности:

для начала нарисуем силуэт будущего длинного одеяния, прорисуем линии так:

Затем вторым этапом идет прорисовка деталей:

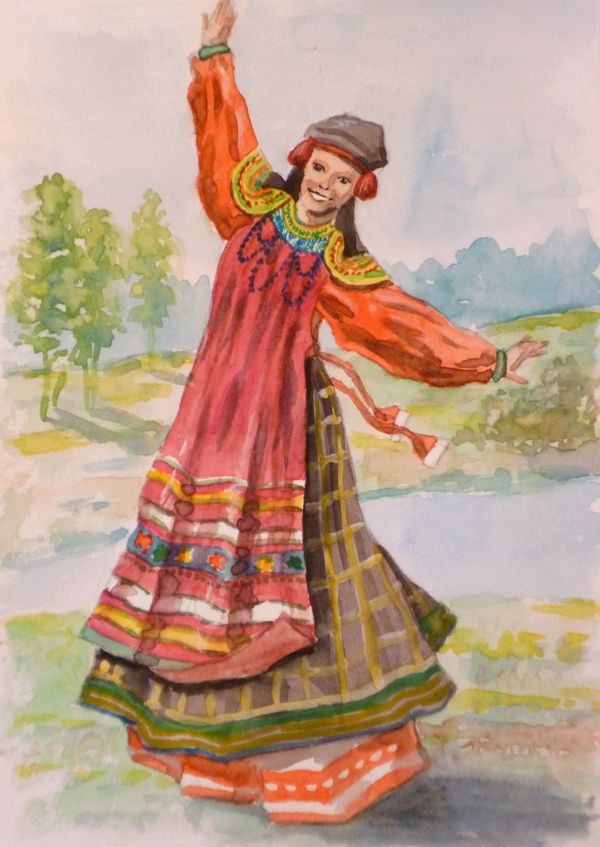

Третий этап — это раскрашивание костюма:

Действительно очень тяжело прорисовать костюм национальный русский, а тем более женский. С мужским намного легче. Но есть очень много зарисовок и ответов выше, а я дам ролик, где четко показано как нарисовать поэтапно данный костюм.

С мужским намного легче. Но есть очень много зарисовок и ответов выше, а я дам ролик, где четко показано как нарисовать поэтапно данный костюм.

Женский русский национальный костюм выглядит намного богаче и ярче, нежели мужской.

Нарисовать женский народный костюм может тот, кто его когда-нибудь видел и запомнил то разнообразие вышивок на длинной рубахе.

Легче всего нарисовать женский русский народный костюм, глядя на пример рисования, как мы видим ниже:

Самое сложное в этом рисунке лицо женщины и мелкие рисунки на национальном русском костюме.

Делаем набросок основных частей костюма.

Затем надо нарисовать формы.

Следующий шаг — тени и изгибы.

Приступаем к узорам.

И последний шаг — это штриховки.

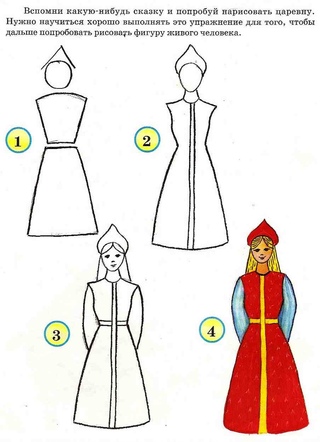

Прежде всего нужно схематично изобразить девушку, для этого можно использовать различные геометрические фигуры, как показано на рисунке.

Не забываем про головной убор.

Дальше прорисовываем детали именно костюма.

Обычно традиционный русский костюм для женщин состоит из сарафана и кокошника.

Оказывается, что не так то и просто найти поэтапный рисунок именно женщины в русском народном костюме. В основном только одни костюмы.

Но вот легкий пример того, как нарисовать именно такой рисунок.

По-моему, это героиня какого-то мультфильма.

Я не очень то люблю рисовать, да и откровенно говоря не умею. Но у меня отлично получается, когда я следую какому-либо примеру. Например мне очень нравится рисовать по видео-урокам. Получается хорошо. Вот отличное видео о том, как нарисовать русскую женщину в народном костюме.

Источник: info-4all.ru — Как нарисовать женщину в русском народном костюме поэтапно карандашом?

По одежке встречают

Р усские женщины, даже простые крестьянки, были редкими модницами. В их объемных сундуках хранилось множество самых разных нарядов. Особенно они любили головные уборы — простые, на каждый день, и праздничные, вышитые бисером, украшенные самоцветами. На национальный костюм, его покрой и орнамент влияли такие факторы, как географическое положение, климат, основные занятия в этом регионе.

Вот и в русском костюме, который начал складываться к XII веку, заложена подробная информация о нашем народе — труженике, пахаре, земледельце, веками живущем в условиях короткого лета и долгой лютой зимы. Что делать бесконечными зимними вечерами, когда за окном завывает вьюга, метет метель? Крестьянки ткали, шили, вышивали. Творили. «Бывает красота движения и красота покоя. Русский народный костюм — это красота покоя», — писал художник Иван Билибин.

Творили. «Бывает красота движения и красота покоя. Русский народный костюм — это красота покоя», — писал художник Иван Билибин.

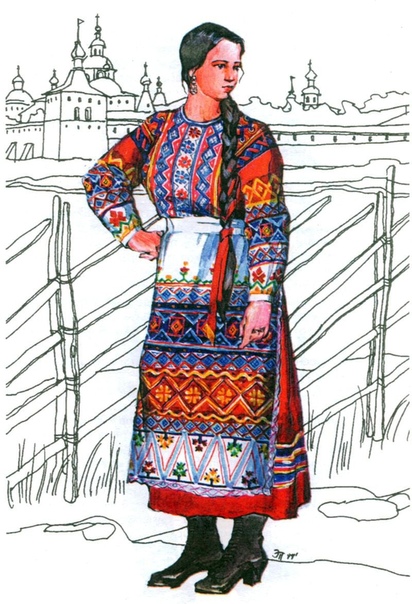

Рубаха

Рубаха длиной до щиколоток — главный элемент русского костюма. Составная или цельнокроеная, из хлопка, льна, шелка, кисеи или простая холщовая. Подол, рукава и ворот рубах, а иногда и нагрудную часть украшали вышивкой, тесьмой, узорами. Цвета и орнаменты различались в зависимости от области и губернии. Воронежские женщины предпочитали вышивку черного цвета, строгую и изысканную. В Тульской и Курской областях рубахи, как правило, плотно вышиты красными нитями. В северных и центральных губерниях преобладали красный, синий и черный, иногда золотой. Русские женщины часто вышивали на рубахе заклинательные знаки или молитвенные обереги.

Рубахи надевали разные в зависимости от того, какую работу предстояло выполнить. Были рубахи «покосные», «пожнивные», была и «рыболовка». Интересно, что рабочую рубаху для жатвы всегда богато украшали, она приравнивалась к праздничной.

Слово «рубаха» происходит от древнерусского слова «рубь» — рубеж, край. Стало быть, рубаха — сшитое полотнище, с рубцами. Раньше говорили не «подшить», а «подрубить». Впрочем, это выражение встречается и сейчас.

Сарафан

Слово «сарафан» произошло от персидского «саран па» — «через голову». Впервые оно упоминается в Никоновской летописи от 1376 года. Впрочем, заморское слово «сарафан» в русских деревнях звучало редко. Чаще — костыч, штофник, кумачник, синяк или косоклинник. Сарафан был, как правило, трапециевидного силуэта, он надевался поверх рубахи. Сначала это было чисто мужское одеяние, парадное княжеское облачение с длинными откидными рукавами. Его шили из дорогих тканей — шелка, бархата, парчи. От вельмож сарафан перешел к духовенству и лишь после закрепился в женском гардеробе.

Сарафаны были нескольких видов: глухие, распашные, прямые. Распашные сшивались из двух полотнищ, которые соединяли при помощи красивых пуговиц или застежек. Прямой сарафан крепился на лямках. Популярен был и глухой косоклинный сарафан с продольными клиньями и скошенными вставками по бокам.

Прямой сарафан крепился на лямках. Популярен был и глухой косоклинный сарафан с продольными клиньями и скошенными вставками по бокам.

Самые распространенные цвета и оттенки для сарафанов — темно-синий, зеленый, красный, голубой, темно-вишневый. Праздничные и свадебные одеяния шили в основном из парчи или шелка, а повседневные — из грубого сукна или ситца.

На какое-то время у знати сарафан был забыт — после реформ Петра I, который запрещал приближенным ходить в традиционной одежде и культивировал европейский стиль. Вернула предмет гардероба Екатерина Великая, известная законодательница мод. Императрица старалась воспитывать в российских подданных чувство национального достоинства и гордости, ощущение исторической самодостаточности. Когда Екатерина стала править, она начала одеваться в русское платье, подавая пример придворным дамам. Однажды на приеме у императора Иосифа II Екатерина Алексеевна появилась в алом бархатном русском платье, унизанном крупным жемчугом, со звездою на груди и в бриллиантовой диадеме на голове. А вот еще одно документальное свидетельство из дневника англичанина, который побывал при русском дворе: «Государыня была в русском наряде — светло-зеленом шелковом платье с коротким шлейфом и в корсаже из золотой парчи, с длинными рукавами».

А вот еще одно документальное свидетельство из дневника англичанина, который побывал при русском дворе: «Государыня была в русском наряде — светло-зеленом шелковом платье с коротким шлейфом и в корсаже из золотой парчи, с длинными рукавами».

- Картина в деталях: портрет княгини Полины Щербатовой

- Убийственная красота: что делали с женщинами румяна и кринолины

- Царские короны, старинное оружие и иконы

Понева

Понева — мешковатая юбка — была обязательным элементом гардероба замужней женщины. Понева состояла из трех полотнищ, могла быть глухой или распашной. Как правило, ее длина зависела от длины женской рубахи. Подол украшали узорами и вышивкой. Чаще всего поневу шили из полушерстяной ткани в клетку.

Юбку надевали на рубаху и оборачивали вокруг бедер, а на талии ее держал шерстяной шнур (гашник). Сверху обычно носили передник. На Руси для девушек, которые достигли совершеннолетия, существовал обряд надевания поневы, который говорил о том, что девушка могла быть уже просватанной.

На Руси было принято, чтобы нижняя женская рубашка всегда была подпоясана, существовал даже обряд опоясывания новорожденной девочки. Считалось, что этот магический круг защищает от нечисти, пояс не снимали даже в бане. Ходить без него считалось большим грехом. Отсюда значение слова «распоясаться» — обнаглеть, забыть о приличиях. Шерстяные, льняные или хлопковые пояса вязали крючком или ткали. Иногда кушак мог достигать в длину трех метров, такие носили незамужние девицы; покромку с объемным геометрическим узором надевали те, кто уже вышел замуж. Желто-красным поясом из шерстяной ткани с тесьмой и лентами оборачивались в праздники.

Передник

Передник не только защищал одежду от загрязнения, но и украшал праздничный наряд, придавал ему законченный и монументальный вид. Передник гардероба носили поверх рубахи, сарафана и поневы. Его украшали узорами, шелковыми лентами и отделочными вставками, край оформляли кружевом и оборками. Существовала традиция вышивать передник определенными символами. По которым можно было, как по книге, прочесть историю женской жизни: создание семьи, число и пол детей, почивших родственников.

Существовала традиция вышивать передник определенными символами. По которым можно было, как по книге, прочесть историю женской жизни: создание семьи, число и пол детей, почивших родственников.

Головной убор

Головной убор зависел от возраста и семейного положения. Он предопределял всю композицию костюма. Девичьи головные уборы оставляли часть волос открытыми и были довольно простыми: ленты, повязки, обручи, ажурные венцы, сложенные жгутом платки.

Замужние женщины должны были полностью покрывать свои волосы головным убором. После венчания и обряда «расплетения косы» девушка носила «кичку молодухи». По древнерусскому обычаю поверх кички надевали платок — убрус. После рождения первенца надевали рогатую кичку или высокий лопатообразный головной убор, символ плодородия и способности деторождения.

Кокошник был парадным головным убором замужней женщины. Кичку и кокошник замужние женщины надевали, когда выходили из дома, а дома носили, как правило, повойник (чепец) и платок.

Красный

Этот цвет предпочитали в одежде и крестьяне, и бояре. Цвет огня и солнца, символ власти и плодородия. До 33 оттенков красного можно увидеть в традиционных костюмах Руси. Каждый оттенок имел свое название: мясной, червчатый, червонный, багрецовый, кровавый, чермной или кумач.

По одежде можно было определить возраст ее владельца. Наиболее ярко одевались молодые девушки до рождения ребенка. Скромной палитрой отличались костюмы детей и людей в возрасте.

Женский костюм изобиловал узорами. В орнамент вплетали изображение людей, животных, птиц, растения и геометрические фигуры. Преобладали солнечные знаки, круги, кресты, ромбические фигуры, олени, птицы.

Стиль «капуста»

Отличительная черта русского национального костюма — его многослойность. Повседневный костюм был максимально простым, он состоял из самых необходимых элементов. Для сравнения: праздничный женский костюм замужней женщины мог включать в себя около 20 предметов, а повседневный — всего семь. По поверьям, многослойная просторная одежда предохраняла хозяйку от сглаза. Ношение менее трех слоев платьев считали неблагопристойным. У знати сложные платья подчеркивала достаток.

По поверьям, многослойная просторная одежда предохраняла хозяйку от сглаза. Ношение менее трех слоев платьев считали неблагопристойным. У знати сложные платья подчеркивала достаток.

Крестьяне шили одежду в основном из домотканого холста и шерсти, а с середины XIX века — из фабричного ситца, сатина и даже шелка и парчи. Традиционные наряды были популярны до второй половины XIX века, когда их начала понемногу вытеснять городская мода.

Благодарим за предоставленные фотографии художников Татьяну, Маргариту и Таис Карелиных — лауреатов международных и городских конкурсов национального костюма и педагогов.

Источник: www.culture.ru — По одежке встречают

Поделиться новостью в соцсетях

Об авторе: Светлана Игоревна « Предыдущая запись Следующая запись »

Русские народные костюмы представляет выставка «Невеста», открывшаяся в Усолье в «Доме Брагина»

Сегодня девушка, получив предложение руки и сердца, торопится сменить статус на своей странице «ВКонтакте». А живи она лет 120 назад в селе на севере нашего края, то хлопот было бы больше. Для начала пришлось бы пришить к налобной повязке много длинных разноцветных лент. А потом ходить по улице в этих развевающихся на ветру атласных полосках, чтобы каждый встречный сразу видел – идет просватанная невеста.

А живи она лет 120 назад в селе на севере нашего края, то хлопот было бы больше. Для начала пришлось бы пришить к налобной повязке много длинных разноцветных лент. А потом ходить по улице в этих развевающихся на ветру атласных полосках, чтобы каждый встречный сразу видел – идет просватанная невеста.

Выставка «Невеста», открывшаяся в Усолье в «Доме Брагина» представляет 15 традиционных народных свадебных костюмов XIX – начала XX века. Это только часть большой частной коллекции, которую больше 20 лет своими руками создает Ольга Шейерман, преподавательница колледжа города Березники, народный мастер Пермского края. В основном это костюмы жительниц севера России, основой одежды которых был сарафан. Особое внимание, конечно, привлекают костюмы Пермского края, среди которых есть и одежда старообрядцев.

На выставке «Невеста» белое платье всего одно. Остальная свадебная одежда представляет костюмы девушек брачного возраста и одежду, соответствующую отдельным этапам свадебного цикла: «довенчальная», которую носили до венчания в церкви, «венчальная» и «новобрачная», которую одевали после обряда венчания.

Под каждым экспонатом выставки – этикетки с очень точным указанием: где и когда такой костюм был в ходу. Например, «Костюм невесты в день венчания. Юрлинская волость Чердынского уезда Пермской губернии, начало XX века». Дело в том, что все представленные костюмы – исторически точная реконструкция настоящих, большинство их них выполнено из подлинных старинных тканей. Их Ольга Шейерман привозит из экспедиций по северу Прикамья. Увидев ее работу и искренний интерес к изучению народного костюма, пожилые жительницы сел достают из сундуков оставшиеся от бабушек отрезы пестряди и ситцевой набойки. Бывает, что дарят подлинные вышивки и прошвы или их сохранившиеся фрагменты. Это становится основой для новых вещей в коллекции. Все остальное Ольга Ивановна зарисовывает, записывает, фотографирует. Такой же исследовательской работой занимается она и в музеях.

Главный принцип ее народных костюмов – историческая точность, использование технологий, максимально приближенных к старинным. И здесь идет постоянный поиск людей, владеющих нужными рукодельными навыками, которыми когда-то владела каждая женщина. Так, головной убор невесты Юрлинской волости представлял из себя девичью повязку, вышитую в технике «сажение по бели», расшитую жемчугом, стразами и канителью – тонкой металлической проволокой, свитой в спираль. На повязку прикреплялись бумажные цветочки и маленькие цветочные бутоны из воска. Эти восковые бутоны-капельки при ходьбе колыхались, создавая иллюзию настоящих капель: невеста словно оплакивала свою беззаботную молодость. Как рассказывает Ольга Шейерман, она очень долго искала того, кто умеет делать восковые бутоны, и все-таки нашла такую мастерицу в Березниках.

И здесь идет постоянный поиск людей, владеющих нужными рукодельными навыками, которыми когда-то владела каждая женщина. Так, головной убор невесты Юрлинской волости представлял из себя девичью повязку, вышитую в технике «сажение по бели», расшитую жемчугом, стразами и канителью – тонкой металлической проволокой, свитой в спираль. На повязку прикреплялись бумажные цветочки и маленькие цветочные бутоны из воска. Эти восковые бутоны-капельки при ходьбе колыхались, создавая иллюзию настоящих капель: невеста словно оплакивала свою беззаботную молодость. Как рассказывает Ольга Шейерман, она очень долго искала того, кто умеет делать восковые бутоны, и все-таки нашла такую мастерицу в Березниках.

В первые годы своего увлечения всю работу по созданию костюма Ольга Шейерман выполняла сама. Сегодня у нее есть круг добровольных помощниц-рукодельниц, которые могут делать довольно сложные работы, такие как золотное шитье, шитье жемчугом.

Большинство костюмов в коллекции Ольги Шейерман – женские. Традиционно мужчины одевались очень просто и почти одинаково на всем пространстве, заселенном русским населением. А вот русский женский костюм, особенно праздничный, являлся целым комплексом элементов одежды, аксессуаров, украшений.

Традиционно мужчины одевались очень просто и почти одинаково на всем пространстве, заселенном русским населением. А вот русский женский костюм, особенно праздничный, являлся целым комплексом элементов одежды, аксессуаров, украшений.

Сегодня, глядя на женщину, мы в большинстве случаев можем сделать приблизительный вывод лишь о величине ее доходов. Однако еще каких-нибудь 150 лет назад одежда несла полную информацию о возрасте, семейном положении, социальной принадлежности и месте проживания. Всем этим параметрам соответствовали определенные цвета, узоры и их расположение, набор аксессуаров и крой одежды. Так, ленты в русской народной традиции являются устойчивым символом девичества, а женщина, утратившая с возрастом детородную функцию, вновь начинала носить девичью рубаху.

Старинные узоры тканых и вышитых вещей, цветы и яркие ленты, необычные украшения – сегодня эта уже экзотическая красота всегда становится визуальным центром любой выставки или научного симпозиума. Специалисты ценят коллекцию за этнографическую и историческую точность, за большое количество представленных комплексов одежды. От приглашений нет отбоя, костюмы из коллекции Ольги Шейерман чаще можно увидеть в Москве и Санкт-Петеребурге, чем в Перми. Вот и в Усолье вещи из коллекции демонстрируются первый раз, при том что с этим старинным краем связана вся ее жизнь. Дед Ольги Ивановны работал на соляных промыслах, сама она всю жизнь живет в Березниках. Но пришло время показать красоту своим землякам: выставка «Невеста» будет работать в «Доме Брагина» два месяца, а ближе к лету Ольга Шейерман представит еще одну экспозицию – народного костюма жителей старинного Усолья.

Специалисты ценят коллекцию за этнографическую и историческую точность, за большое количество представленных комплексов одежды. От приглашений нет отбоя, костюмы из коллекции Ольги Шейерман чаще можно увидеть в Москве и Санкт-Петеребурге, чем в Перми. Вот и в Усолье вещи из коллекции демонстрируются первый раз, при том что с этим старинным краем связана вся ее жизнь. Дед Ольги Ивановны работал на соляных промыслах, сама она всю жизнь живет в Березниках. Но пришло время показать красоту своим землякам: выставка «Невеста» будет работать в «Доме Брагина» два месяца, а ближе к лету Ольга Шейерман представит еще одну экспозицию – народного костюма жителей старинного Усолья.

Рисуем народный костюм с детьми поэтапно. Как нарисовать русский народный костюм

Предварительный просмотр:

Чтобы пользоваться предварительным просмотром презентаций создайте себе аккаунт (учетную запись) Google и войдите в него: https://accounts.google.com

Подписи к слайдам:

Русский народный костюм Каждый народ выражал своё понимание красоты человека, прежде всего через костюм. Слово «костюм», пришедшее из французского языка, означает «обычай». Презентация создана учителем начальных классов ГБОУ СОШ № 423 г.Кронштадта Харитоновой Н.В.

Слово «костюм», пришедшее из французского языка, означает «обычай». Презентация создана учителем начальных классов ГБОУ СОШ № 423 г.Кронштадта Харитоновой Н.В.

Взгляни на эти костюмы, их дивное многоцветье. Будто кто-то собрал краски с цветущих лугов, с синих рек, с огненных закатов и поместил их на одежду.

Праздничные костюмы создавались мастерицами с особым старанием и передавались по наследству от матери к дочери.

Основой женского и мужского костюма была рубаха из домотканой льняной материи. У мужчин длина рубахи была ниже коленей, у женщин – до самых пят.

Узоры располагали по краю подола, рукавов, ворота, над сгибами рук, вдоль швов и боковых разрезов как обереги.

Обувью служили лапти, носили и кожаные сапоги. Дополнял костюм пояс-оберег. Роль пояса велика в разных обрядах, девушки готовили пояса как приданое.

Южнорусский комплекс отличался наличием понёвы, передника-занавески. Понёва — элемент русского народного костюма, женская шерстяная юбка замужних женщин (как правило клетчатой) с богато украшенным подолом

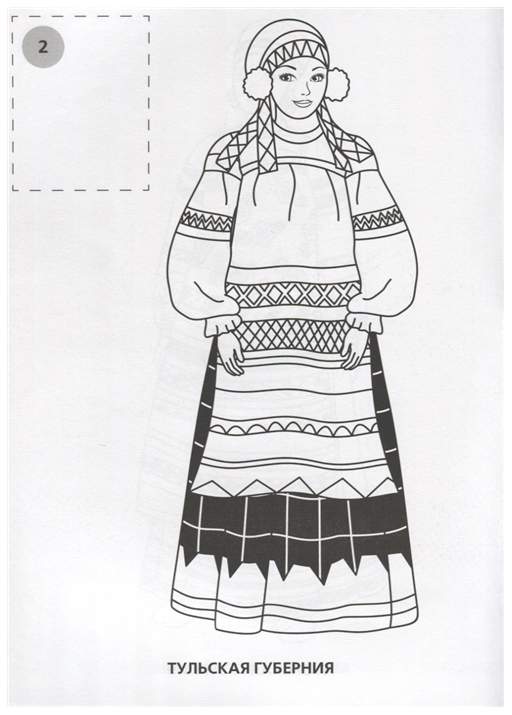

Тульский наряд

Южнорусский понёвный комплекс Головной убор — сорока Вышитая рубаха Передник Понёва Лапти Занавеска Пояс (кушак)

Головные уборы Кичка Сорока

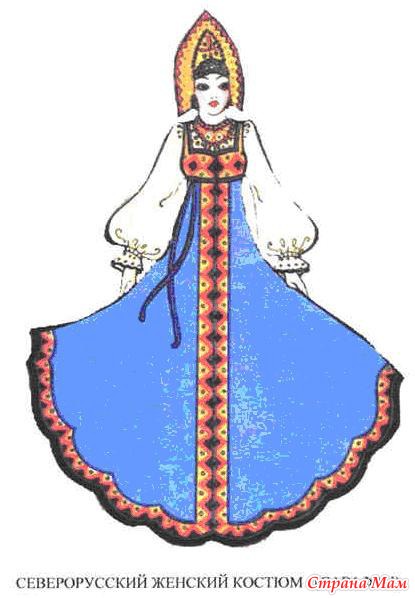

Для северорусского комплекса характерны сарафан, душегрея или епанечка. Головной убор: кокошник, венец.

Головной убор: кокошник, венец.

Северорусский сарафанный комплекс Кокошник Венец Рубаха Душегрея Епанечка Сарафан Сапожки Лапти

Узоры Орнамент Изображались узоры из стилизованных растений, цветов, веток. Наиболее распространенные элементы орнаментов: треугольники, ромбы, косые кресты, восьмиугольные звезды, розетки, елочки, кустики, прямоугольники с точками, стилизованные фигуры женщины, птицы, коня, оленя.

По теме: методические разработки, презентации и конспекты

вэтой работе ученица раскрывает историю возникновения народного костюма и ведет сравнение с современной одеждой»…

Методические разработки » Русский народный костюм»

По программе Шпикаловой-художественный труд. с 1-4 класс. Собраны все уроки с 1-4 класс, связаные с русским народным костюмом..Это русская народная вышивка начиная от простого к сложному… Декоративн…

Светлана Вохринцева — Раскраска народного костюма «Россиночка» ПОЛХ-МАЙДАНСКАЯ РОСПИСЬ

Светлана Вохринцева — Раскраска народного костюма «Россиночка» ПОЛХ-МАЙДАНСКАЯ РОСПИСЬ

Автор серии раскрасок «Россиночка» — Светлана Вохринцева. Издательство «Страна Фантази…

Издательство «Страна Фантази…

Публикации раздела Традиции

Р усские женщины, даже простые крестьянки, были редкими модницами. В их объемных сундуках хранилось множество самых разных нарядов. Особенно они любили головные уборы — простые, на каждый день, и праздничные, вышитые бисером, украшенные самоцветами. На национальный костюм, его покрой и орнамент влияли такие факторы, как географическое положение, климат, основные занятия в этом регионе.

«Чем пристальнее изучаешь русский народный костюм как произведение искусства, тем больше находишь в нем ценностей, и он становится образной летописью жизни наших предков, которая языком цвета, формы, орнамента раскрывает нам многие сокровенные тайны и законы красоты народного искусства».

М.Н. Мерцалова. «Поэзия народного костюма»

В русских костюмах. Муром, 1906–1907 годы. Частное собрание (архив Казанковых)

Вот и в русском костюме, который начал складываться к XII веку, заложена подробная информация о нашем народе — труженике, пахаре, земледельце, веками живущем в условиях короткого лета и долгой лютой зимы. Что делать бесконечными зимними вечерами, когда за окном завывает вьюга, метет метель? Крестьянки ткали, шили, вышивали. Творили. «Бывает красота движения и красота покоя. Русский народный костюм — это красота покоя» , — писал художник Иван Билибин.

Что делать бесконечными зимними вечерами, когда за окном завывает вьюга, метет метель? Крестьянки ткали, шили, вышивали. Творили. «Бывает красота движения и красота покоя. Русский народный костюм — это красота покоя» , — писал художник Иван Билибин.

Рубаха

Рубаха длиной до щиколоток — главный элемент русского костюма. Составная или цельнокроеная, из хлопка, льна, шелка, кисеи или простая холщовая. Подол, рукава и ворот рубах, а иногда и нагрудную часть украшали вышивкой, тесьмой, узорами. Цвета и орнаменты различались в зависимости от области и губернии. Воронежские женщины предпочитали вышивку черного цвета, строгую и изысканную. В Тульской и Курской областях рубахи, как правило, плотно вышиты красными нитями. В северных и центральных губерниях преобладали красный, синий и черный, иногда золотой. Русские женщины часто вышивали на рубахе заклинательные знаки или молитвенные обереги.

Рубахи надевали разные в зависимости от того, какую работу предстояло выполнить. Были рубахи «покосные», «пожнивные», была и «рыболовка». Интересно, что рабочую рубаху для жатвы всегда богато украшали, она приравнивалась к праздничной.

Были рубахи «покосные», «пожнивные», была и «рыболовка». Интересно, что рабочую рубаху для жатвы всегда богато украшали, она приравнивалась к праздничной.

Рубаха-«рыболовка». Конец XIX века. Архангельская губерния, Пинежский уезд, Никитинская волость, село Шардонемское.

Покосная рубаха. Вологодская губерния. II половина XIX века

Слово «рубаха» происходит от древнерусского слова «рубь» — рубеж, край. Стало быть, рубаха — сшитое полотнище, с рубцами. Раньше говорили не «подшить», а «подрубить». Впрочем, это выражение встречается и сейчас.

Сарафан

Слово «сарафан» произошло от персидского «саран па» — «через голову». Впервые оно упоминается в Никоновской летописи от 1376 года. Впрочем, заморское слово «сарафан» в русских деревнях звучало редко. Чаще — костыч, штофник, кумачник, синяк или косоклинник. Сарафан был, как правило, трапециевидного силуэта, он надевался поверх рубахи. Сначала это было чисто мужское одеяние, парадное княжеское облачение с длинными откидными рукавами. Его шили из дорогих тканей — шелка, бархата, парчи. От вельмож сарафан перешел к духовенству и лишь после закрепился в женском гардеробе.

Его шили из дорогих тканей — шелка, бархата, парчи. От вельмож сарафан перешел к духовенству и лишь после закрепился в женском гардеробе.

Сарафаны были нескольких видов: глухие, распашные, прямые. Распашные сшивались из двух полотнищ, которые соединяли при помощи красивых пуговиц или застежек. Прямой сарафан крепился на лямках. Популярен был и глухой косоклинный сарафан с продольными клиньями и скошенными вставками по бокам.

Сарафаны с душегреями

Воссозданные праздничные сарафаны

Самые распространенные цвета и оттенки для сарафанов — темно-синий, зеленый, красный, голубой, темно-вишневый. Праздничные и свадебные одеяния шили в основном из парчи или шелка, а повседневные — из грубого сукна или ситца.

«Наряжались красавицы разных сословий почти одинаково — разница была лишь в цене мехов, тяжести злата и блеске каменьев. Простолюдинка «на выход» надевала длинную рубаху, поверх нее — расшитый сарафан и душегрейку, отделанную мехом или парчой.

Боярыня — рубаху, верхнее платье, летник (расширяющаяся книзу одежда с драгоценными пуговицами), а сверху еще и шубку для пущей важности».

Вероника Батхан. «Русские красавицы»

Портрет Екатерины II в русском платье. Картина Стефано Торелли

Портрет Екатерины II в шугае и кокошнике. Картина Вигилиуса Эриксена

Портрет великой княжны Александры Павловны в русском костюме». Неизвестный художник. 1790 годjavascript:void(0)

На какое-то время у знати сарафан был забыт — после реформ Петра I, который запрещал приближенным ходить в традиционной одежде и культивировал европейский стиль. Вернула предмет гардероба Екатерина Великая, известная законодательница мод. Императрица старалась воспитывать в российских подданных чувство национального достоинства и гордости, ощущение исторической самодостаточности. Когда Екатерина стала править, она начала одеваться в русское платье, подавая пример придворным дамам. Однажды на приеме у императора Иосифа II Екатерина Алексеевна появилась в алом бархатном русском платье, унизанном крупным жемчугом, со звездою на груди и в бриллиантовой диадеме на голове. А вот еще одно документальное свидетельство из дневника англичанина, который побывал при русском дворе: «Государыня была в русском наряде — светло-зеленом шелковом платье с коротким шлейфом и в корсаже из золотой парчи, с длинными рукавами» .

А вот еще одно документальное свидетельство из дневника англичанина, который побывал при русском дворе: «Государыня была в русском наряде — светло-зеленом шелковом платье с коротким шлейфом и в корсаже из золотой парчи, с длинными рукавами» .

Понева

Понева — мешковатая юбка — была обязательным элементом гардероба замужней женщины. Понева состояла из трех полотнищ, могла быть глухой или распашной. Как правило, ее длина зависела от длины женской рубахи. Подол украшали узорами и вышивкой. Чаще всего поневу шили из полушерстяной ткани в клетку.

Юбку надевали на рубаху и оборачивали вокруг бедер, а на талии ее держал шерстяной шнур (гашник). Сверху обычно носили передник. На Руси для девушек, которые достигли совершеннолетия, существовал обряд надевания поневы, который говорил о том, что девушка могла быть уже просватанной.

Пояс

Женские пояса из шерсти

Пояса со славянскими узорами

Станок для ткачества поясов

На Руси было принято, чтобы нижняя женская рубашка всегда была подпоясана, существовал даже обряд опоясывания новорожденной девочки. Считалось, что этот магический круг защищает от нечисти, пояс не снимали даже в бане. Ходить без него считалось большим грехом. Отсюда значение слова «распоясаться» — обнаглеть, забыть о приличиях. Шерстяные, льняные или хлопковые пояса вязали крючком или ткали. Иногда кушак мог достигать в длину трех метров, такие носили незамужние девицы; покромку с объемным геометрическим узором надевали те, кто уже вышел замуж. Желто-красным поясом из шерстяной ткани с тесьмой и лентами оборачивались в праздники.

Считалось, что этот магический круг защищает от нечисти, пояс не снимали даже в бане. Ходить без него считалось большим грехом. Отсюда значение слова «распоясаться» — обнаглеть, забыть о приличиях. Шерстяные, льняные или хлопковые пояса вязали крючком или ткали. Иногда кушак мог достигать в длину трех метров, такие носили незамужние девицы; покромку с объемным геометрическим узором надевали те, кто уже вышел замуж. Желто-красным поясом из шерстяной ткани с тесьмой и лентами оборачивались в праздники.

Передник

Женский городской костюм в народном стиле: кофта, передник. Россия, конец XIX века

Женский костюм Московской губернии. Реставрация, современная фотография

Передник не только защищал одежду от загрязнения, но и украшал праздничный наряд, придавал ему законченный и монументальный вид. Передник гардероба носили поверх рубахи, сарафана и поневы. Его украшали узорами, шелковыми лентами и отделочными вставками, край оформляли кружевом и оборками. Существовала традиция вышивать передник определенными символами. По которым можно было, как по книге, прочесть историю женской жизни: создание семьи, число и пол детей, почивших родственников.

Существовала традиция вышивать передник определенными символами. По которым можно было, как по книге, прочесть историю женской жизни: создание семьи, число и пол детей, почивших родственников.

Головной убор

Головной убор зависел от возраста и семейного положения. Он предопределял всю композицию костюма. Девичьи головные уборы оставляли часть волос открытыми и были довольно простыми: ленты, повязки, обручи, ажурные венцы, сложенные жгутом платки.

Замужние женщины должны были полностью покрывать свои волосы головным убором. После венчания и обряда «расплетения косы» девушка носила «кичку молодухи». По древнерусскому обычаю поверх кички надевали платок — убрус. После рождения первенца надевали рогатую кичку или высокий лопатообразный головной убор, символ плодородия и способности деторождения.

Кокошник был парадным головным убором замужней женщины. Кичку и кокошник замужние женщины надевали, когда выходили из дома, а дома носили, как правило, повойник (чепец) и платок.

По одежде можно было определить возраст ее владельца. Наиболее ярко одевались молодые девушки до рождения ребенка. Скромной палитрой отличались костюмы детей и людей в возрасте.

Женский костюм изобиловал узорами. В орнамент вплетали изображение людей, животных, птиц, растения и геометрические фигуры. Преобладали солнечные знаки, круги, кресты, ромбические фигуры, олени, птицы.

Стиль «капуста»

Отличительная черта русского национального костюма — его многослойность. Повседневный костюм был максимально простым, он состоял из самых необходимых элементов. Для сравнения: праздничный женский костюм замужней женщины мог включать в себя около 20 предметов, а повседневный — всего семь. По поверьям, многослойная просторная одежда предохраняла хозяйку от сглаза. Ношение менее трех слоев платьев считали неблагопристойным. У знати сложные платья подчеркивала достаток.

Крестьяне шили одежду в основном из домотканого холста и шерсти, а с середины XIX века — из фабричного ситца, сатина и даже шелка и парчи. Традиционные наряды были популярны до второй половины XIX века, когда их начала понемногу вытеснять городская мода.

Традиционные наряды были популярны до второй половины XIX века, когда их начала понемногу вытеснять городская мода.

Благодарим за предоставленные фотографии художников Татьяну, Маргариту и Таис Карелиных — лауреатов международных и городских конкурсов национального костюма и педагогов.

Русский народный костюм наполнен мелким рисунками и множеством деталей, именно поэтому его изображение потребует от вас скрупулзности и усердия.

Предлагаю несколько вариантов подобных рисунков, которые можно распечатать, в дневное время приложить к окну,а поверх наложить чистый лист бумаги и просто срисовать изображение.

Начнем рисунок с головы русской красавицы и русского национального головного убора — кокошника.

следующий шаг набросок уложенных волос и серег

прорисовываем глаза и губы в скромной улыбке

перейдем к рисованию кокошника

теперь перейдем к национальному сарафану

четко прорисовывая рубашку и бретели сарафана

дорисовываем рукава рубашки

и платочек в руке

прорисовываем мелкие детали сарафана и кокошника

разукрашиваем красавицу

Для того чтобы нарисовать женщину в русском народном костюме сначала необходимо нарисовать силуэт женщины. А затем нарисовать на ней русский народный костюм. Для этого необходимо знать как выглядит русский народный костюм.

А затем нарисовать на ней русский народный костюм. Для этого необходимо знать как выглядит русский народный костюм.

Прежде всего костюм состоит из сарафана, рубаки и головного убора кокошника.

Идеи можно почерпнуть здесь:

Женщине повезло в те давние времена,потому что е русский народный костюм отличался определенной праздничностью ,чего стоят только одни кокошники увенчанные различными вышивками и драгоценными переливающимися на свете камнями.

Чтобы нарисовать именно костюм,а точнее если быть то платье или традиционный русский сарафан длинный у женщины,то можно посмотреть наглядный мастер класс,как его нарисовать вот здесь.

Так же полезно будет посмотреть для рисования:

Как нарисовать женщину карандашом поэтапно?

Русскую женщину можно нарисовать карандашом поэтапно в такой последовательности:

для начала нарисуем силуэт будущего длинного одеяния, прорисуем линии так:

Затем вторым этапом идет прорисовка деталей:

Третий этап — это раскрашивание костюма:

Действительно очень тяжело прорисовать костюм национальный русский, а тем более женский. С мужским намного легче. Но есть очень много зарисовок и ответов выше, а я дам ролик, где четко показано как нарисовать поэтапно данный костюм.

С мужским намного легче. Но есть очень много зарисовок и ответов выше, а я дам ролик, где четко показано как нарисовать поэтапно данный костюм.

Женский русский национальный костюм выглядит намного богаче и ярче, нежели мужской.

Нарисовать женский народный костюм может тот, кто его когда-нибудь видел и запомнил то разнообразие вышивок на длинной рубахе.

Легче всего нарисовать женский русский народный костюм, глядя на пример рисования, как мы видим ниже:

Самое сложное в этом рисунке лицо женщины и мелкие рисунки на национальном русском костюме.

Делаем набросок основных частей костюма.

Русская культура всегда, а сейчас, в современное время, особенно интересует многих людей. Наша история богата живописцами, писателями, поэтами. Русская культура всегда была очень интересна для всего мира. Национальные костюмы являются неотъемлемой частью культуры любой народности или национальности. Интерес к русскому национальному костюму сегодня особенно велик в связи не так давно прошедшей Зимней Олимпиадой в. Сочи. Все иностранцы хотят приобрести себе на память сувениры — кукол в русских костюмах. Но, можно и нарисовать или кукол, или фигуры людей в таких костюмах. Чем мы сегодня и займемся и научим вас, как правильно поэтапно рисовать русские национальные костюмы — мужской и женский.

Сочи. Все иностранцы хотят приобрести себе на память сувениры — кукол в русских костюмах. Но, можно и нарисовать или кукол, или фигуры людей в таких костюмах. Чем мы сегодня и займемся и научим вас, как правильно поэтапно рисовать русские национальные костюмы — мужской и женский.

Этап 1. Сперва проведем начальные линии женской и мужской фигур. Два круга — головы, шеи, четырехугольники — тела, линии рук и ног.

Этап 2. Начинаем обводить круги плавными линиями, постепенно придавая контуры лицам. Показываем линии щек, подбородков, ушей, и начала шеи.

Этап 3. Теперь нарисуем выражения лица. Пользуясь вспомогательной линией внутри круга, показываем глаза с ресницами, над ними брови, очертания носа с ноздрями и губы в приветливой доброжелательной улыбке.

Этап 4. Здесь девушке мы рисуем красивую толстую заплетенную косу, спадающую вперед, голову обведем полукругом — кокошником — русским национальным головным убором. Из-под кокошника видны кружева, обрамляющие лоб. На ушках покажем красивые сережки в форме ромба, конец косы украшен атласным бантом. На голову парня наденем фуражку с козырьком, на боку которой прицеплена розочка.

На ушках покажем красивые сережки в форме ромба, конец косы украшен атласным бантом. На голову парня наденем фуражку с козырьком, на боку которой прицеплена розочка.

Этап 5. Начнем рисовать именно костюмы (одежду). На ней — рисуем воротничок-стойку, грудной отдел сарафана и поясок под грудью. На шее две нити бус, рисуем их кружочками. На нем — рубаха с воротничком-стойкой, рубаха довольно длинная, закрывает верх шароваров, подпоясана ремнем.

Этап 6. Покажем на правой руке рукав от рубашки, схваченный внизу у кисти манжетой. У парня также рукав рубахи закрывает саму руку. Этой же рукой он держит национальный музыкальный инструмент — балалайку. Рисуем треугольник, от которого отходит ручка балалайки, на ней струны.

Этап 7. Дорисовываем левые руки у обоих персонажей. У девушки в пальцах зажат платочек. Левой рукой парень держит ручку балалайки, зажимая струны.

Этап 8. Заканчиваем рисовать русские национальные костюмы, изображая подол сарафана и брюки. Сарафан расклешенный книзу, собран складками. Брюки — шаровары, довольно широкие, заправлены в сапоги. Ноги рисуем вдоль прямых из этапа 1.

Сарафан расклешенный книзу, собран складками. Брюки — шаровары, довольно широкие, заправлены в сапоги. Ноги рисуем вдоль прямых из этапа 1.

Этап 9. Теперь на сарафане рисуем узоры — линии вертикальные и горизонтальные. Посередине ряд пуговиц. Шаровары парня делаем полосатыми.

Несмотря на смену названий и политического строя, наша страна несёт древние и особенные культурные ценности наших предков. Заключаются они не только в искусстве, традициях, характерных чертах нации, но и в национальном костюме.

История создания

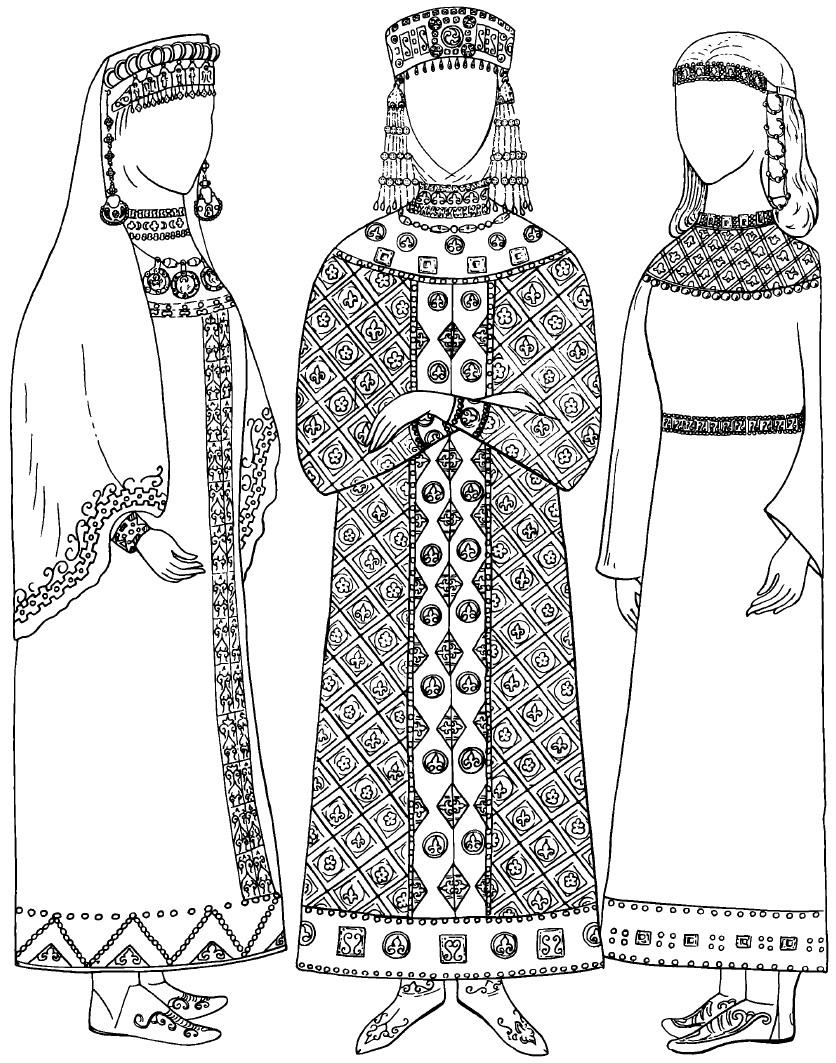

Древнерусским костюмом считается национальная одежда населения Руси домонгольского нашествия и Московской Руси, до прихода Петра I к власти. На формирование особых черт нарядов повлияло сразу несколько факторов : тесные отношения с Византией и Западной Европой, суровые климатические условия, деятельность подавляющего числа населения (скотоводство, землепашество).

Одежду шили в основном из льна, хлопка, шерсти и сама по себе она имела простой покрой и длинный, закрытый фасон. Зато те, кто мог себе это позволить, всячески украшали скромный наряд нескромными декоративными элементами: жемчужинами бусами, шелковой вышивкой, вышивкой золотой или серебряной нитью, меховой отделкой. Национальный костюм отличался и яркой расцветкой (багряный, червлёный, лазоревый, зелёный оттенки).

Зато те, кто мог себе это позволить, всячески украшали скромный наряд нескромными декоративными элементами: жемчужинами бусами, шелковой вышивкой, вышивкой золотой или серебряной нитью, меховой отделкой. Национальный костюм отличался и яркой расцветкой (багряный, червлёный, лазоревый, зелёный оттенки).

Костюм эпохи Московской Руси с XV по XVII века сохранил характерные особенности, но претерпел некоторые изменения в сторону более замысловатого покроя. На различия нарядов населения повлияло классовое разделение: чем богаче и знатнее был человек, тем многослойнее был его наряд, причём носили его как в помещении, так и на улице, независимо от времени года. Появились распашные и приталенные одежды, своё влияние оказала восточная и польская культура. Кроме льна использовались суконные, шелковые, бархатные материалы. Осталась традиция шить яркую одежду и богато украшать её.

На рубеже XVII – XVIII веков Петр I издал указы, запрещающие всем, кроме крестьян и священников, одеваться в национальные костюмы, что сыграло отрицательную роль в их развитии. Указы были изданы с целью наладить политические отношения с европейскими союзниками, перенять их культуру. Народу насильно привили вкус, заменив шикарные, но длиннополые и неудобные многослойные одежды более комфортными и облегчёнными общеевропейскими с короткими кафтанами, декольтированными платьями.

Указы были изданы с целью наладить политические отношения с европейскими союзниками, перенять их культуру. Народу насильно привили вкус, заменив шикарные, но длиннополые и неудобные многослойные одежды более комфортными и облегчёнными общеевропейскими с короткими кафтанами, декольтированными платьями.

Русский национальный костюм остался в пользовании народа и купечества, однако всё-таки перенял некоторые модные веяния, например, подпоясанный под грудью сарафан. Во второй половине XVIII века Екатерина II сделала попытку вернуть некоторую национальную самобытность вошедшим в моду европейским костюмам , особенно в том, что касалось используемых материалов и пышности отделки.

XIX век вернул спрос на национальный костюм, в чём свою роль сыграл возрастающий из-за Отечественной войны патриотизм.

Сарафаны и кокошники вернулись в обиход знатных барышень. Шились они из парчи, кисеи, батисты. Появляющаяся одежда, например, «женский мундир», может внешне и не напоминала национальный костюм, но всё-таки имела определённое символическое разделение на «рубаху» и «сарафан». В XX веке из-за отрезанности от европейских поставщиков произошло своеобразное возвращение национальных нарядов, а во второй половине, в 70-ых, оно являлось не больше, чем модной тенденцией.

В XX веке из-за отрезанности от европейских поставщиков произошло своеобразное возвращение национальных нарядов, а во второй половине, в 70-ых, оно являлось не больше, чем модной тенденцией.

Несмотря на то, что можно выделить определённый традиционный комплект одежды, из-за большой территории страны национальный костюм принимал характерные черты в тех или иных регионах. Северорусский комплект является сарафанным, а чуть более древний южнорусский – понёвным. В центральной России костюм был больше схож с северным, однако встречались черты южных регионов.

Сарафаны были распашные и глухие, имели трапециевидный фасон, шились из одного или нескольких полотен. Более простыми сарафанами являются изделия на лямках, прямого покроя. Праздничные шились из шёлка и парчи, а для ежедневных дел и жизни – сукна и ситца. Иногда поверх сарафана надевали душегрею.

Южнорусский костюм включал в себя длинную рубаху и набедренную юбку – понёвы.

Понёву одевали поверх рубахи, оборачивая вокруг бёдер и закрепляя шерстяным шнуром на талии. Она могла быть как распашной, так и глухой, дополняться передником.

У каждой губернии были свои предпочтения и особенности в декорировании, цветах, элементах и даже названиях. В Воронежской губернии понёвы украшали вышивкой оранжевого цвета, в Архангельской, Тверской и Вологодской были распространены геометрические символы, а то что в Ярославской губернии называли «ферязь», в Смоленской было «сороклин».

В современном мире своя особенная мода, но в народе наблюдается интерес к истокам, национальной одежде. Традиционные наряды можно увидеть в музеях и иногда на выставках, их используют для театральных и танцевальных постановок, на праздниках. Многие дизайнеры и модельеры используют характерные черты русского народного костюма в своих коллекциях, а некоторые из них, как и исследователи, углубляются в подробное изучение, например, Сергей Глебушкин и Фёдор Пармон.

Особенности

Несмотря на большие различия в регионах и даже губерниях, можно выделить общие характерные черты национальной русской одежды: многослойность, расклёшенный силуэт, яркие цвета, богатая отделка.

Многосоставность наряда была свойственна во всех слоях населения. В то время как у рабочего народа костюм мог состоять из семи элементов, у богатых дворян уже из двадцати. Одна одёжка одевалась поверх другой, будь то распашная, глухая, накидная, на застёжках и завязках. Национальному наряду практически не свойственен приталенный силуэт, наоборот, в почёте свободные, трапециевидные фасоны, а длина в большинстве случаев в пол.

Издавна у русского народа существовала страсть к ярким цветам, несущим радость. Самые распространённые – красный, синий, золотой, белый, голубой, розовый, малиновый, зелёный, серый. Но кроме них в каждой губернии были свои предпочтения в оттенках, коих было великое множество: брусничный, васильковый, дымчатый, крапивный, лимонный, маковый, сахарный, тёмно-гвоздичный, шафранный, — и это лишь немногие из них. А вот чёрный цвет использовался лишь в элементах некоторых регионов, а затем долгое время ассоциировался исключительно с траурным нарядом.

А вот чёрный цвет использовался лишь в элементах некоторых регионов, а затем долгое время ассоциировался исключительно с траурным нарядом.

Вышивка издревле имела сакральное значение для русского национального костюма. В первую очередь она всегда выступала не украшением, а оберегом, защитой от злых духов. Языческая символика не канула в лету даже с приходом христианства, однако орнаменты приобрели новые элементы, соединив в себе старые славянские и новые церковные мотивы. Защитные обереги вышивали на вороте, манжетах, подоле. Самым часто применяемым цветовым решение были красные нити по белому полотну, а уже после стала распространяться многокрасочность.

С течением времени вышивка приобрела скорее декоративный характер, хотя несла в себе сюжеты древних орнаментов и узоров.

Свою роль в изменении значения сыграли и развитие золотошвейного искусства, вышивки речным жемчугом, промыслов, элементы которых перенесли с посуды и мебели на одежду. Исконный русский узор предполагает геометрические строгие формы, почти полное отсутствие скругленных элементов, что обуславливалось техникой вышивки. Самые распространённые мотивы и конкретные символы: солнце, цветы и растения, животные (птицы, кони, олени), женские фигурки, избушки, фигуры (ромбы, скошенный крест, ёлочка, розетки, восьмиугольные звёзды).

Исконный русский узор предполагает геометрические строгие формы, почти полное отсутствие скругленных элементов, что обуславливалось техникой вышивки. Самые распространённые мотивы и конкретные символы: солнце, цветы и растения, животные (птицы, кони, олени), женские фигурки, избушки, фигуры (ромбы, скошенный крест, ёлочка, розетки, восьмиугольные звёзды).

Использование элементов промыслов, например, хохломской или городецкой росписи, вошло в обиход позже.

Кроме вышивки наряды знати украшали пуговицами (деревянные пуговицы, обвитые канителью, кружевом, жемчугом, а иногда из драгоценных камней), кружевом и мехом по подолу и горловине, нашивками, ожерельями (расшитый жемчугом, пристёгивающийся воротник из атласа, бархата, парчи). Из дополнительных элементов – ложные рукава, пояса и кушаки, пришитые к ним сумки, ювелирные украшения, муфты, головные уборы.

Разновидности

Современный женский национальный костюм является своеобразной компиляцией сразу нескольких характерных черт, ведь на самом деле видов и вариантов исконного русского костюма очень много. Чаще всего мы представляем себе рубаху с объёмными длинными рукавами, цветной или красный сарафан. Впрочем, упрощённый вариант хоть и является самым распространённым, но далеко не единственным, так как многие дизайнеры и просто народные творцы возвращаются к традициям своих регионов, а значит в обиход входят различные фасоны и элементы.

Чаще всего мы представляем себе рубаху с объёмными длинными рукавами, цветной или красный сарафан. Впрочем, упрощённый вариант хоть и является самым распространённым, но далеко не единственным, так как многие дизайнеры и просто народные творцы возвращаются к традициям своих регионов, а значит в обиход входят различные фасоны и элементы.

Костюмы для девочек и детей очень сильно похожи на взрослые модели и включают в себя рубахи, косоворотки, штаны, сарафаны, переднички, юбки, головные уборы. Совсем детские модели могут быть сшиты с короткими рукавами, для пущего удобства, да и в принципе иметь общий вид платья, но с определённой национальными элементами. Для девочек-подростков встречается большее разнообразие взрослых моделей, причём не только сарафанов и рубах, но и шубок, понев.

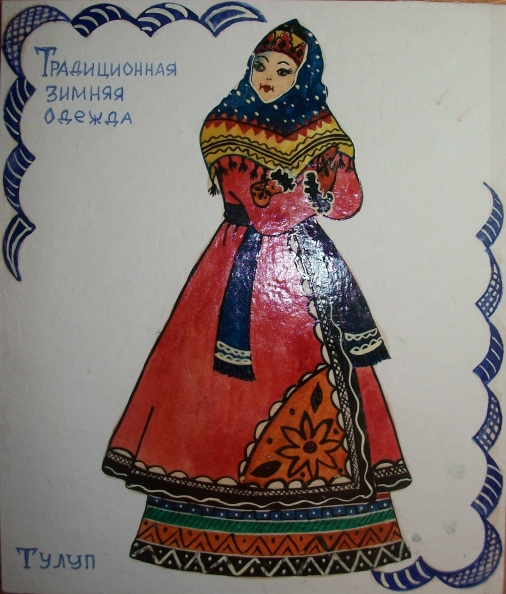

Зимний народный костюм представляет собой уйму тяжёлой одежды. Кроме тёплого шерстяного сарафана частью наряда для холодного времени года являются короткая распашная шубейка, опашень, душегрея, телогреи, шубы, шерстяные чулки, тёплые головные уборы и шали. В более богатых вариантах присутствует натуральный мех.

В более богатых вариантах присутствует натуральный мех.

Праздничные

Сценические костюмы бывают двух видов: наиболее схожие с настоящими национальными нарядами (для хора), в которых соблюдаются правила пошива и стилизованные, у которых присутствуют многие традиционные элементы, но допускаются необходимые отклонения. К примеру, наряды для хоровода, русского народного танца или других танцевальных направлений должны, в первую очередь, быть максимально удобными, поэтому юбки могут быть укороченными, чрезмерно пышными, а рукава не только длинными, но и ¾, «фонарики». К тому же, сценические костюмы, если только это не театральная постановка, богато украшены и максимально яркие, привлекающие внимание.

Особо нарядно и роскошно выглядят свадебные национальные костюмы. Для богатых и знатных они шились из тяжёлых дорогих тканей, а народ мог позволить себе более простые, такие как лён. Белый цвет считался символом святости, поэтому свадебные платья выполняли в других расцветках – серебряном, кремовом или разноцветном, нарядном. Обязательным считалось наличие вышивки символов флоры — ягод, листьев, цветов. Кроме того, в понятие свадебного наряда входило сразу четыре комплекта одежды – на предсвадебное гуляние, венчания, церемонии и празднования.

Обязательным считалось наличие вышивки символов флоры — ягод, листьев, цветов. Кроме того, в понятие свадебного наряда входило сразу четыре комплекта одежды – на предсвадебное гуляние, венчания, церемонии и празднования.

Фольклорные костюмы максимально приближены к исходникам. Умельцы воссоздают костюмы с характерными чертами того или иного региона, губернии. Карнавальные костюмы могут быть схожи с фольклорными или, наоборот, быть во многом упрощены. Однако праздничные наряды несомненно яркие и максимально декорированные.

В современном стиле

Национальный колорит – один из особенных стилей в моде , ведь он предполагает переплетение современных модных тенденций и традиционных черт в культуре того или иного народа. Славянские и русские мотивы любимы не только нашими соотечественниками, но и некоторыми заграничными дизайнерами. В такой одежде можно появиться на любой мероприятии, при этом выглядеть ультра-стильно и уместно.

Живая нить народного костюма. Русский костюм на полотнах российских художников

Виртуальное заседание в клубе «Берегиня»Национальный костюм каждого народа – это удивительное явление, отражающее особенности культуры народа, его историю. Одним из самых интересных и необычных национальных костюмов является русский народный. Это ценнейший памятник народного творчества. Колорит одежды, обилие вышитых и вытканных узоров и украшений – все это свидетельствует о вкусах и традициях народа, о его понимании красоты и гармонии.

Одежда

– это своеобразный исторический документ, по которому мы можем узнать о прошлом

наших предков. В русском костюме, который начал складываться к XII веку,

заложена подробная информация о нашем народе, веками живущем в условиях

короткого лета и долгой лютой зимы. Что делать бесконечными зимними вечерами,

когда за окном завывает вьюга, метет метель? Крестьянки ткали, шили, вышивали.

Творили. «Бывает красота движения и

красота покоя. Русский народный костюм — это красота покоя», – писал художник Иван Билибин.

Русский народный костюм — это красота покоя», – писал художник Иван Билибин.

Русский костюм – очень сложное, многогранное явление. При его создании использовались самые разные прикладные искусства и ремесла, получившие развитие на Руси: вышивка, ткачество, кружевоплетение, ювелирное искусство. Женский костюм во все времена был венцом моды. В разных губерниях он иногда сильно отличался фасоном и деталями. Связано это было с тем, что женщина редко отлучалась из дома и была, как правило, мало знакома с чужими обычаями. Поэтому именно она являлась хранительницей традиций, в том числе и в отношении костюма. Женский наряд отличался большим изяществом, мажорностью, живописностью и роскошью убранства от мужского. Он удивительно многообразен по покрою, орнаменту и колориту. И это неудивительно, ведь женщина на Руси всегда была олицетворением изящества, нежности, хранительницей домашнего очага, источником вдохновения и любования. Поэтому даже одежда простолюдинок была богато украшена вышивкой, оставаясь яркой и красивой.

Основной

покрой, приемы украшения, способы ношения одежды в Древней Руси не менялись

столетиями и были одинаковыми у разных слоев общества. Различие проявлялось лишь

в тканях, отделках, украшениях. Женщины носили прямопокройную, длиннополую, широкую

одежду, скрывавшую естественные формы человеческого тела, с длинными, иногда доходившими

до пола рукавами. Принято было одновременно надевать несколько одежд одна на

другую, верхнюю – распашную – накидывали на плечи, не вдевая в рукава. П.И.

Савваитов, исследователь быта Древней Руси, насчитал более сотни (!)

оттенков в русском платье и столько же сочетаний, поскольку наши предки

прекрасно разбирались в гармоничном сочетании цветов и знали, что тёплые цвета

нужно уравновешивать холодными тонами, тёмные – светлыми и пр. Сохранились описания

старинных тканей: «на але шолке бел с золотом реки и листье»; «на багреце шолк

бел с золотом круги без связок, розвода золота»; «на вишнёве шолк червчат с

серебром мелкой узор»; «на рудожолти шолк червчат да чорн круги».

Основной

покрой, приемы украшения, способы ношения одежды в Древней Руси не менялись

столетиями и были одинаковыми у разных слоев общества. Различие проявлялось лишь

в тканях, отделках, украшениях. Женщины носили прямопокройную, длиннополую, широкую

одежду, скрывавшую естественные формы человеческого тела, с длинными, иногда доходившими

до пола рукавами. Принято было одновременно надевать несколько одежд одна на

другую, верхнюю – распашную – накидывали на плечи, не вдевая в рукава. П.И.

Савваитов, исследователь быта Древней Руси, насчитал более сотни (!)

оттенков в русском платье и столько же сочетаний, поскольку наши предки

прекрасно разбирались в гармоничном сочетании цветов и знали, что тёплые цвета

нужно уравновешивать холодными тонами, тёмные – светлыми и пр. Сохранились описания

старинных тканей: «на але шолке бел с золотом реки и листье»; «на багреце шолк

бел с золотом круги без связок, розвода золота»; «на вишнёве шолк червчат с

серебром мелкой узор»; «на рудожолти шолк червчат да чорн круги». Вестфальский

путешественник Август Гакстгаузен был поражен тем, что «есть губернии, как,

например, Нижегородская, в которой каждая

крестьянка носит

на шее, на головном уборе от 200 до 300, а иногда и до 1000 настоящих жемчужин…» Ещё он

описывает такое поразившее его зрелище. Однажды в воскресный летний день по

дороге, пролегавшей мимо имения, где он гостил, медленно и плавно двигалась

группа женщин, молодых и пожилых, одетых так нарядно, так великолепно и так не

похоже на всё, виденное им ранее, что шествие показалось барону скорее

видением, нежели явью. «Что это?» – спросил он и был удивлён ответом хозяина

имения, вологодского помещика: «Бабы из моей деревеньки к праздничной обедне в

церковь идут…» Большинство иностранцев, посещавших Московию, единодушно

сходились во мнении, что мало что сравнится с великолепием и разнообразием русских

женских головных уборов. Искусно вышитые золотой нитью, отделанные камнями и

жемчугом, они поражали воображение невиданными растениями и фантастическими

птицами.

Вестфальский

путешественник Август Гакстгаузен был поражен тем, что «есть губернии, как,

например, Нижегородская, в которой каждая

крестьянка носит

на шее, на головном уборе от 200 до 300, а иногда и до 1000 настоящих жемчужин…» Ещё он

описывает такое поразившее его зрелище. Однажды в воскресный летний день по

дороге, пролегавшей мимо имения, где он гостил, медленно и плавно двигалась

группа женщин, молодых и пожилых, одетых так нарядно, так великолепно и так не

похоже на всё, виденное им ранее, что шествие показалось барону скорее

видением, нежели явью. «Что это?» – спросил он и был удивлён ответом хозяина

имения, вологодского помещика: «Бабы из моей деревеньки к праздничной обедне в

церковь идут…» Большинство иностранцев, посещавших Московию, единодушно

сходились во мнении, что мало что сравнится с великолепием и разнообразием русских

женских головных уборов. Искусно вышитые золотой нитью, отделанные камнями и

жемчугом, они поражали воображение невиданными растениями и фантастическими

птицами. Настоящей

энциклопедией народного костюма стали картины художников XIX

века. Они с любовью передали дух ушедшего времени. Костюмные жанровые картины

писали и прославленные К. Брюллов, А. Венецианов, В. Суриков, В. Васнецов, М.

Нестеров, и почти забытые сегодня Г. Седов, К. Лебедев, И. Куликов, и многие

другие. Поскольку нас интересует не просто историческая живопись, а история

народного костюма, то мы будем говорить именно о тех художниках, на чьих

полотнах словно остановилось время, сохранив красоту русского народного

костюма. Народный женский костюм в живописи русских художников сохранился так,

как он не может сохраниться в музеях. В музее костюмы настоящие, но люди их

могут видеть редко, в музее их никто не носит, костюмы живут отдельно от людей.

А для костюма это большая потеря. Костюм на полотнах художников так же «разговорчив»,

как лицо человека. Чаще всего под их кистью рождались образы боярышень,

царевен, девушек знатного происхождения. Их богато украшенные наряды всегда

вызывали восхищение и не раз поражали великолепием иностранцев.

Настоящей

энциклопедией народного костюма стали картины художников XIX

века. Они с любовью передали дух ушедшего времени. Костюмные жанровые картины

писали и прославленные К. Брюллов, А. Венецианов, В. Суриков, В. Васнецов, М.

Нестеров, и почти забытые сегодня Г. Седов, К. Лебедев, И. Куликов, и многие

другие. Поскольку нас интересует не просто историческая живопись, а история

народного костюма, то мы будем говорить именно о тех художниках, на чьих

полотнах словно остановилось время, сохранив красоту русского народного

костюма. Народный женский костюм в живописи русских художников сохранился так,

как он не может сохраниться в музеях. В музее костюмы настоящие, но люди их

могут видеть редко, в музее их никто не носит, костюмы живут отдельно от людей.

А для костюма это большая потеря. Костюм на полотнах художников так же «разговорчив»,

как лицо человека. Чаще всего под их кистью рождались образы боярышень,

царевен, девушек знатного происхождения. Их богато украшенные наряды всегда

вызывали восхищение и не раз поражали великолепием иностранцев. И всё же,

создано немало полотен, на которых со скрупулезностью изображали простых

женщин, девушек и девочек в народных костюмах. Первой картиной на

крестьянскую тему в истории русского искусства стал «Портрет неизвестной

крестьянки в русском костюме» Ивана Петровича Аргунова (1784). Художник создал

удивительный образ русской женщины, передал на полотне ее внутреннее

достоинство, спокойствие и величавость.

И всё же,

создано немало полотен, на которых со скрупулезностью изображали простых

женщин, девушек и девочек в народных костюмах. Первой картиной на

крестьянскую тему в истории русского искусства стал «Портрет неизвестной

крестьянки в русском костюме» Ивана Петровича Аргунова (1784). Художник создал

удивительный образ русской женщины, передал на полотне ее внутреннее

достоинство, спокойствие и величавость.Художник изобразил красавицу в нарядном кокошнике, белой рубашке и сарафане с галунами. Такой костюм был традиционным у русской девушки: Нижней одеждой (а у крестьянок и верхней) служила рубаха из хлопчатобумажной или шелковой ткани, прямая, собранная по горловине, с узким длинным рукавом. Она была основой женского костюма. Рубахи были на любой случай: венчальная, свадебная, молельная, убивальница (девушка носила ее перед свадьбой в знак прощания с девственностью), покосная, праздничная, будничная, смертянка и т. п. Рубахи шились из белого льняного или конопляного полотна, линобатиста и кисеи, щедро расшивались тамбурным швом белыми нитями, шелковые рубахи – из сарафанных тканей.

Рубаху украшали оторочкой или вышивкой, оберегавшей женщину от

«сглаза». Особенно украшались ворот, оплечья, грудь, подол – места возможных

«входов» злых сил. Иногда рубаху расшивали жемчугом. Считалось, чем богаче

украшена рубаха, тем счастливее и удачливее ее владелица, а касаясь земли

подолом, женщина получала жизненные силы от нее, и, в свою очередь, вышивки с

символикой плодородия давали силы земле. Рубахи, в которых женщины косили,

назывались сенокосицы. Их носили без

сарафана. Девушки до замужества могли ходить в одних нарядных рубахах,

подпоясанных узеньким пояском, концы которого украшались по-разному. Поверх рубахи

надевали сарафан. Шили его из холста, шелка или парчи. По центру переда сарафан

украшали вертикальной полосой с позументами или рядом медных оловянных пуговиц.

Он держался на узких коротких плечевых лямках и подпоясывался под грудью. Наряду с отделкой золотными кружевом и тесьмой, пуговицами

и шнурами, одним из основных способов украшения сарафанов была вышивка.

Рубаху украшали оторочкой или вышивкой, оберегавшей женщину от

«сглаза». Особенно украшались ворот, оплечья, грудь, подол – места возможных

«входов» злых сил. Иногда рубаху расшивали жемчугом. Считалось, чем богаче

украшена рубаха, тем счастливее и удачливее ее владелица, а касаясь земли

подолом, женщина получала жизненные силы от нее, и, в свою очередь, вышивки с

символикой плодородия давали силы земле. Рубахи, в которых женщины косили,

назывались сенокосицы. Их носили без

сарафана. Девушки до замужества могли ходить в одних нарядных рубахах,

подпоясанных узеньким пояском, концы которого украшались по-разному. Поверх рубахи

надевали сарафан. Шили его из холста, шелка или парчи. По центру переда сарафан

украшали вертикальной полосой с позументами или рядом медных оловянных пуговиц.

Он держался на узких коротких плечевых лямках и подпоясывался под грудью. Наряду с отделкой золотными кружевом и тесьмой, пуговицами

и шнурами, одним из основных способов украшения сарафанов была вышивка. Расположение декора отвечало традиции окаймлять все края одежды и линии

разрезов. Кстати, в XIV в. сарафан в

России – народная мужская одежда воевод, великих князей, а в XVII в. – царей. В

перечне одежд русского царя Михаила Федоровича находим: «сарафан

объярь чревчата, без подкладки…» Не только бояре того времени имели возможность щеголять в роскошных одеяниях.

Историк Н. Костомаров отмечает, что и в крестьянской семье «при малейшей возможности муж не скупился

принарядить свою жену. В те времена у посадских и у крестьян встречались такие

богатые наряды, каких теперь трудно отыскать в этих классах. Их дорогие одежды

были скроены просто и переходили из рода в род…» Этнографически

точный наряд крестьянки Московской губернии, бесхитростность и отсутствие всякой

манерности в позе и мимике героини свидетельствуют о крестьянском происхождении

натурщицы. Мягкие черты лица, приветливая улыбка, румянец щек подчеркивают

скромность и открытость этой молодой женщины.

Расположение декора отвечало традиции окаймлять все края одежды и линии

разрезов. Кстати, в XIV в. сарафан в

России – народная мужская одежда воевод, великих князей, а в XVII в. – царей. В

перечне одежд русского царя Михаила Федоровича находим: «сарафан

объярь чревчата, без подкладки…» Не только бояре того времени имели возможность щеголять в роскошных одеяниях.

Историк Н. Костомаров отмечает, что и в крестьянской семье «при малейшей возможности муж не скупился

принарядить свою жену. В те времена у посадских и у крестьян встречались такие

богатые наряды, каких теперь трудно отыскать в этих классах. Их дорогие одежды

были скроены просто и переходили из рода в род…» Этнографически

точный наряд крестьянки Московской губернии, бесхитростность и отсутствие всякой

манерности в позе и мимике героини свидетельствуют о крестьянском происхождении

натурщицы. Мягкие черты лица, приветливая улыбка, румянец щек подчеркивают

скромность и открытость этой молодой женщины.

Не менее живописны работы другого русского художника Алексея Гавриловича Венецианова. Он был одним из первых художников, посвятивших свое творчество изображению крестьян. А.Г. Венецианов изображает быт и труд поселян несколько идеализированно, но народный костюм он воссоздает со всей точностью. На картине «На пашне. Весна» изображена девушка в белой рубахе и розовом сарафане с неяркой вышивкой, похожем на греческий хитон, и в кокошнике.

Нежный весенний колорит «На пашне» в следующей картине «На жатве. Лето» сгущается, и сарафан уже ярко-красный, и кокошник с «донцем», как и положено замужней женщине.

Но одежда, как и на предыдущей картине, нарядная, праздничная, хотя, выходя в поле на работу, крестьянки кокошник не надевали. Дорогие кокошники были большой семейной ценностью. Крестьяне бережно их хранили, включали в приданое дочерям, передавали их по наследству, так что один кокошник мог использоваться на протяжении нескольких поколений. Сколько внутренней красоты в этих простых нарядах! Проникновенная картина «Портрет М.

А.

Венециановой в русском костюме» с исключительной точностью показывает ржевский парадный костюм горожанки, о котором исследователи говорят, как о самобытном и уникальном

образце женского убранства.

А.

Венециановой в русском костюме» с исключительной точностью показывает ржевский парадный костюм горожанки, о котором исследователи говорят, как о самобытном и уникальном

образце женского убранства. А головной убор – так называемая «ржевская ряска» – представляет собой неповторимый, более нигде не встречающийся предмет редкой красоты. Состоит он из расшитого кокошника-каблучка и дополняется спереди ажурной, низко спускающейся на лоб сеткой из жемчуга или перламутра, которая называлась «рефедь». Считалось, что такое обрамление успешно скрадывает возраст, отвлекая внимание от немолодого лица. «Ржевская ряска» изготавливалась из волжского речного жемчуга редкого цвета и, прежде всего, использовалась в качестве женского оберега Одним из самых известных русских художников – коллекционеров, который воспел красоту русского костюма XVII века в своих полотнах, является Константин Маковский. В начале 1870-х годов он увлёкся идеями народничества и начал собирать народные костюмы, роскошные, богато расшитые бисером и драгоценными камнями.

Наряды того времени были действительно невероятно красивы, изящны, гармоничны и преисполнены богатства и шикарного вкуса: «Подол и рукава обшивались широкими золотыми тесьмами, ожерелье вышивалось узорами шелками, серебром и золотом, унизывалось жемчугами.

Жемчугом

украшали ворот и подол платья. А ткани были с золотыми узорами на серебряном

поле, или по золоту шли серебряные чешуйки и фигурки, реки, водопады, змейки,

птицы. Блестело все! В ушах огромные серьги, на шее – ожерелье из самоцветов и

жемчугов, золотые цепи». Верхние рубашки были из цветных тканей. Такая рубаха

именовалась красною, то есть красивою. Рукава рубашки продевались в прорези

проймы верхней одежды, поэтому украшению их придавалось особое значение. Поверх

рубашки надевали длиннополое распашное платье с широкими рукавами – опашень. Хозяйка в жёлтом шелковом летнике, верхней накладной одежде состоятельных женщин, застёгивавшейся до горла, и с

пристегнутым воротом (ожерельем), держит в руке кубок. Особенностью

летника были широкие колоколообразные рукава, сшитые от проймы только до локтя.

Далее они свободно свисали до пола остроугольными полотнищами ткани. Внизу их

украшали вошвами – треугольными

кусками атласа или бархата, расшитыми золотом, жемчугом, металлическими

бляхами, шелком.

Жемчугом

украшали ворот и подол платья. А ткани были с золотыми узорами на серебряном

поле, или по золоту шли серебряные чешуйки и фигурки, реки, водопады, змейки,

птицы. Блестело все! В ушах огромные серьги, на шее – ожерелье из самоцветов и

жемчугов, золотые цепи». Верхние рубашки были из цветных тканей. Такая рубаха

именовалась красною, то есть красивою. Рукава рубашки продевались в прорези

проймы верхней одежды, поэтому украшению их придавалось особое значение. Поверх

рубашки надевали длиннополое распашное платье с широкими рукавами – опашень. Хозяйка в жёлтом шелковом летнике, верхней накладной одежде состоятельных женщин, застёгивавшейся до горла, и с

пристегнутым воротом (ожерельем), держит в руке кубок. Особенностью